읽기 싫은 분을 위한 요약.

- 좋은 연구 그룹이 되기 위해서는 ‘계급장 떼고’ 과학·연구 이야기를 생활화하는 분위기가 되어야 함.

- 이러다 보면 반드시 자기의 지도교수가 아닌 다른 사람과의 대화 속에서 자신의 연구를 향상할 기회를 얻을 수 있음.

- 이를 위해서는 연구 그룹을 구성하는 사람들이 후학들에게 충분한 인사이트를 줄만한 사람들이어야 함.

- 중요: 이런 것이 ‘문화’ 차원으로 승화되어야 함.

지금은 세계 각지에서 학위를 한 사람이 미쿡의 대학 혹은 연구소로 포닥을 하러 몰려가지만 1960년대만 하더라도 그렇지 않았다. 당시엔 과학의 변방(?) 정도로 생각되던 미쿡에서 학위를 한 사람은 영국 등 유럽에서 포닥을 해야 ‘너님 연구 쫌 하셨구만’ 하는 인정을 받는다고나 할까…

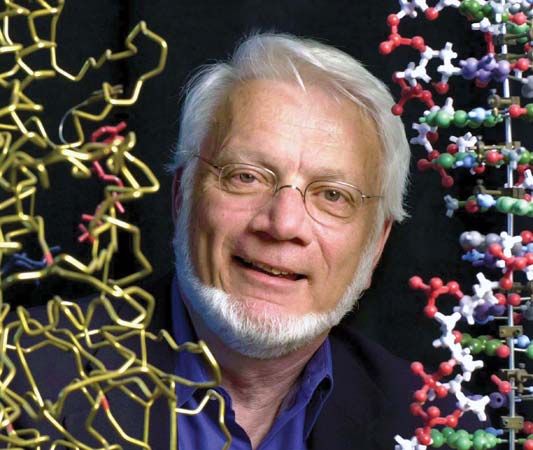

몇 년 전에 스웨덴에 갔다오신 토머스 스타이츠(Thomas Steitz) 영감님도 1960년대에 미쿡에서 학위를 하고, 분자생물학·구조생물학의 발상지라고 할 수 있는 영국의 MRC-LMB로 포닥을 갔다. 노벨상 받을 때 한 이야기 중 ‘좋은 연구 그룹을 만드는 요소‘를 대충 소개한다.

하버드에서 학위하고 버클리 교수가 되는 사이, 나는 캠브리지의 MRC 분자생물학 연구소(laboratory of Molecular Biology)에서 1967년에서 1970년 3년 동안 포닥을 했다. 여기서 키모트립신(chymotrypsin)과 기질복합제의 구조를 연구했다. 내가 간 캠브리지의 LMB는 참으로 독특하고도 우수한 연구소였다. 여기에서 영감을 받고 훈련받은 미국출신 구조생물학·분자생물학 포닥들이 미쿡에 돌아가서 해당 분야를 변모시켰다.

아마도 이 연구소에서 가장 짱인 특징이라면 연구소 제일 위층에 있는 ‘식당(canteen)’이었을 거다. 여기선 아침에 커피, 점심시간에는 점심식사, 오후에는 차를 제공했다. 중요한 것은 여기서 뭘 먹었다… 이게 아니고, 여기에 모여 앉아 연구소에 소속된 실험실 책임자, 포닥, 대학원생과 과학에 관해 이야기한다는 것이었다.

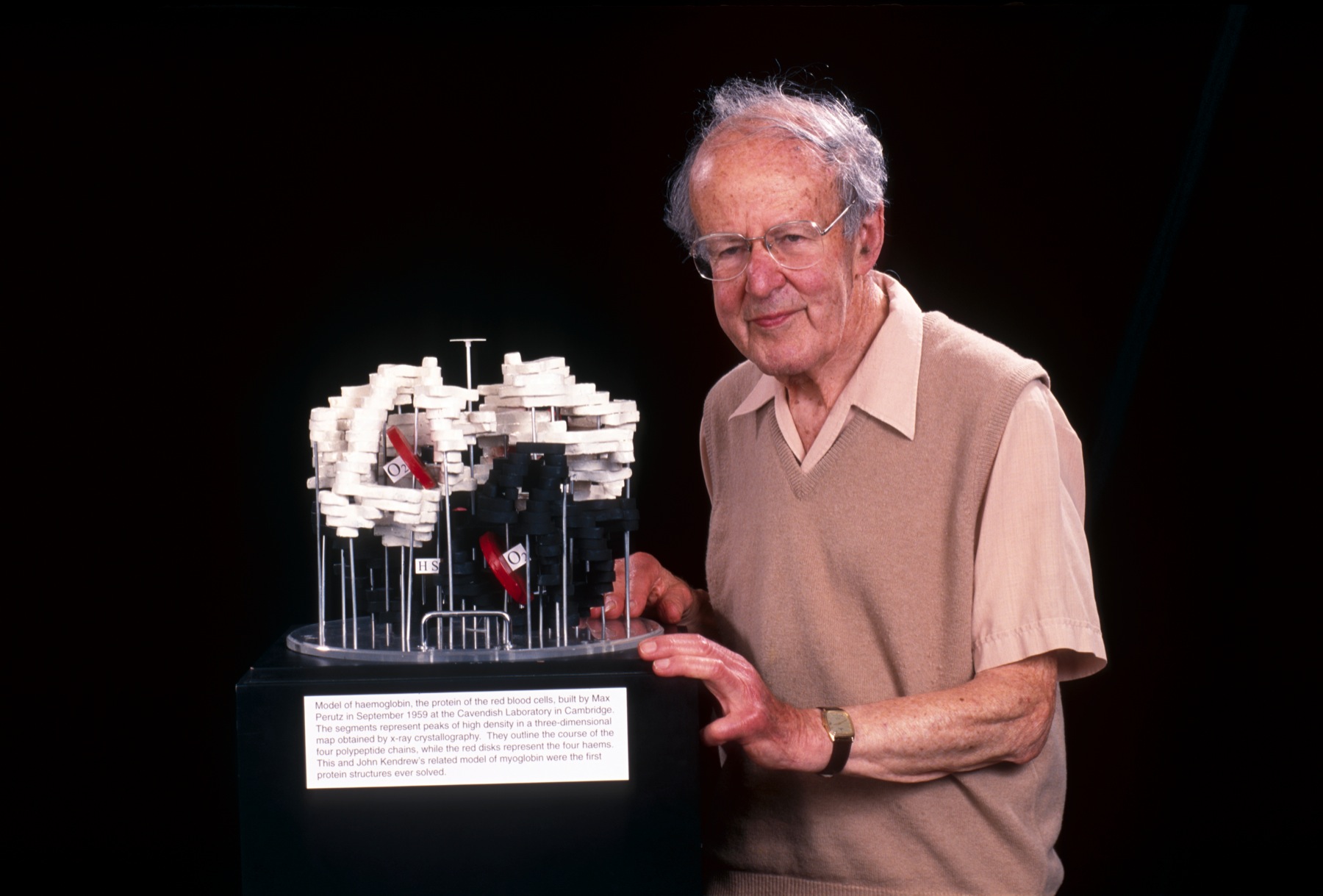

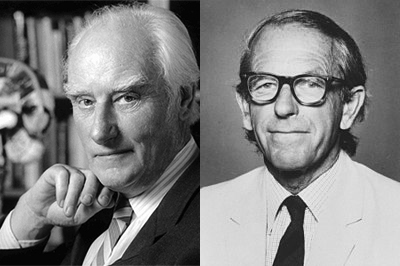

이 ‘식당’ 은 막스 퍼루츠(Max Perutz)가 만들었고 퍼루츠 싸모님인 기셀라(Gisela)가 운영했다. 내가 첨 여기 갔을 때는 워낙 여기가 좁아서 자리를 찾다 보면 막스 퍼루츠, 프랜시스 크릭, 시드니 브레너와 같이 이 연구소를 좌지우지하는 양반들과 같이 합석할 수밖에 없었다. 두 달 지나니까 거의 연구소의 모든 사람들과 말 트게 되었음.

어쨌든 여기서 하는 대화는 영화 뭐 봤네, 전날 밤에 데이트 잘했네 따위의 잡담이 아니었다. 오로지 과학에 대한 대화, 혹은 실험에 대한 대화뿐이었다. 또 연구소장이건, 랩 책임자건, 포닥이건, 대학원생이건 대화에 참여하는 모든 사람이 연구에 제안, 비판이 자유로운 분위기였다.

처음에 난 ‘이 인간들 식당에 앉아서 노가리 까다가 시간 다 가네? 이러다 실험은 언제한담?’ 하는 생각도 했다. 그런데 지내다 보니 이 식당에서 하던 대화를 통해서 불필요하거나 잘못된 실험은 안 하게 되었고, 잘된 실험은 좀 더 향상시킬 수 있다는 것을 깨달았다.

거긴 주별로 하는 그룹미팅 같은 것은 없었고 단지 ‘크릭주간’ 이라고 불렸던 1년에 한번 연구소의 모든 사람이 발표하는 주간이 있었다. 프랜시스 크릭(Francis Crick)은 젤 앞줄에 앉아서 열라 질문 많이 했다. 가령 기억에 남는 게 프레데릭 생어(Frederick Sanger, 역주: 노벨상 2개 아저씨)가 발표하는데 크릭이 “야 너 이거저거하면 요거저거이거 알 수 있는 거 아냐’ 하니 생어가 “그래 맞아맞아” 하던 게 기억남.

이 주간에 발표되는 토픽은 분자생물학·구조생물학 분야로 매우 폭넓은 분야였다. 이런 상황에서 한 가지 편리한 게 있다면 제일 앞줄의 소장급 아저씨들 대부분이 (쪽팔려서) 묻기 꺼려지는 질문을 팍팍 해준다는 것이었다. 한번은 누군가 진핵생물과 원핵생물이 어쩌구 하는 이야기를 했는데 퍼루츠 아저씨가 “진핵생물과 원핵생물이 뭔 의미요” 뭐 이런 걸 물어본 적도 있다. 사실 그 용어는 그때 사용한 지 얼마 안 돼서 나도 뭔말인지 몰랐거든.

시드니 브레너(Sydney Brenner) 아저씨는 토요일 오전 10시 반에 식당에 커피를 만들어놓곤 했는데 거기서 역시 그 양반이랑 프랜시스랑 뭐 모이고, 여기에 포닥이니 대학원생이니 모여서 커피 먹으면서 또 노가리를 깠다. 시드니 아저씨는 화제를 재밌게 만드는데 선수였다. 이렇게 ‘크릭주간’, 식당, 토요일날 커피모임, 그냥 지나가면서 잡담, 혹은 저녁때 바에서 한잔하면서 하는 이야기 등등 하면서 LMB에서 진행되는 모든 연구 문제에 빠삭해졌다.

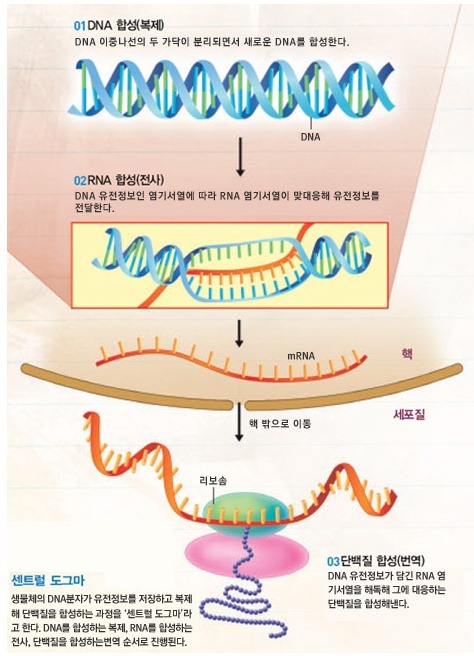

크릭의 ‘센트럴 도그마(Central Dogma)’에 관여하는 단백질과 핵산이 어떻게 작용하는가에 대해서 구조생물학적인 기반이 어떻게 되는가 흥미를 느낀 게 이 시점이었다(역주: 그래서 이 아저씨는 평생 이 토픽에 몰두함). 다시 말해 DNA가 어떻게 복제되며, DNA에서 어떻게 RNA가 만들어지고 RNA에서 어떻게 단백질이 만들어지는지 그 구조적인 기작을 알았으면 좋겠다고 생각한 게 바로 이 시점.

캠브리지에서 쓸 수 있는 컴퓨터 환경은 정말 구렸다. LMB는 캠브리지대학의 천문학과의 컴퓨터를 빌려 썼는데 5일 동안 하루에 두 번, 즉 10번의 프로그램만 돌릴 수 있었다. 한번 실수하면 일주일에 단 10번 주어지는 프로그램 실행 기회를 놓치기 때문에 에러가 없게 하려고 컴퓨터 카드를 체크하고 또 체크한 기억이 난다. 솔직히 이렇게 구린 컴퓨터 환경에서도 뭔가 했다는 게 참 신기함.

포닥 2년차 때 브레인 하틀리(Brain Hartley)라는 사람이 와서 “너 나중에 포닥 끝나고 뭐 연구할 거”인지 물어보았다. 나는 아미노아실 tRNA 합성 효소(synthetase)의 구조, 궁극적으로는 tRNA와의 결합 구조를 풀고 싶다고 했다(역주: 이 사람은 1989년 이 구조를 처음으로 품). 이건 다 알다시피 tRNA에 제대로 된 아미노산을 결합시키는 매우 중요한 단계였다. 그 이야기를 듣더니 그 아저씨는 이러더군.

“허, 이 친구, 그건 참 재미있을 프로젝트네. 그렇지만 아마도 실제로 성공적으로 할 수 있는 프로젝트부터 해야 하지 않을까? 혹시 헥소키나아제(hexokinase)의 구조 한번 풀어보지 그러나?”

그 이야기 듣고 도서관에 가서 헥소키나아제가 뭔지 찾아봤다. 그 다음에 다니엘 코쉬랜드(Daniel Koshland)의 논문을 읽고 헥소키나아제 반응이 효소가 기질에 반응하여 구조변화를 일으키는 대표적인 예(Induced-fit)라는 것을 알았다. 이후 캠브리지에 있을 때 헥소키나아제 결정을 만들기 시작했고, 그 이후 10년 동안 이 연구를 성공적으로 할 수 있었다. 자기 직속의 지도교수가 아니더라도 좋은 멘토링을 받을 수 있다는 좋은 예라고 할 수 있겠다.

후략… 다시 번역자 등장. 결국 이 아저씨는 LMB에서 얻은 ‘내가 무엇을 해야겠다’라는 영감을 따라서 센트럴 도그마 관련 대개의 구조를 다 풀었다. 최종적으로 리보좀 구조로 노벨상을 득템하긴 했지만 리보좀은 이 아저씨의 연구의 그저 한 가지 토픽일 뿐이다.

그리고 LMB에서 배운 대로 예일 대학교에 훌륭한 구조생물학자들을 끌어모아서 예일 대학교를 미국 구조생물학의 메카로 만들었다. 다시 한 번 읽기 싫은 분을 위해 요약해 주겠음.

- 좋은 연구 그룹이 되기 위해서는 ‘계급장 떼고’ 과학·연구 이야기를 생활화하는 분위기가 되어야 함.

- 이러다 보면 반드시 자기의 지도교수가 아닌 다른 사람과의 대화 속에서 자신의 연구를 향상할 기회를 얻을 수 있음.

- 이를 위해서는 연구 그룹을 구성하는 사람들이 후학들에게 충분한 인사이트를 줄만한 사람들이어야 함.

- 중요: 이런 것이 ‘문화’ 차원으로 승화되어야 함.

참 쉽죠? ㅋ

woolrich jassenFresh Ways to Wear 3 Basics