카스를 드릴까요, 하이트를 드릴까요?

알바생의 한마디에 가족 외식은 초장부터 와장창이다. 아빠는 하이트, 나는 카스를 외쳤기 때문이다. 조정석을 좋아하는 동생은 피츠는 없냐고 물었다. 운전을 해야 하는 누나는 모두 콜라를 마시라고 으르렁댔다. 동북아 정세보다 혼란한 테이블. 엄마는 메뉴 통일 아니면 주문은 없다고 선언했다. 알바생의 안색은 점점 어두워졌다.

결국 다수결이다. 우리는 ‘가게에서 가장 많이 시키는 맥주’를 달라고 말했다. 아빠는 하이트가 가장 많이 팔린다며 승리의 콧노래를 불렀다. 하지만 테이블에 도착한 것은 카스였다. 아빠는 뒷목을 잡았다. “언제부터 카스가 하이트보다 잘 나간 거지?” 오늘은 두 맥주의 전쟁 같은 이야기에 주목한다.

카스에는 슬픈 출생의 비밀이 있어

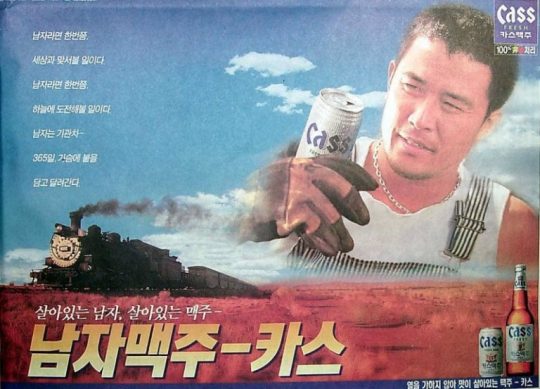

이것은 아침 드라마 같은 일이다. 우리가 아는 카스는 오비맥주의 대표주자다. 하지만 원래 진로에서 태어난 맥주다. 두꺼비 마크로 기억되는 그 녀석. 1992년 진로는 미국 쿠어스 맥주와 합작하여 새로운 맥주를 출시했다. 바로 ‘카스(CASS)’다.

하지만 시장은 야심 찬 맥주의 등장을 반기지 않았다. 당시는 오비맥주의 ‘OB맥주’와 조선맥주의 ‘하이트’ 두 고래가 집권하던 시기다. 돌파구를 찾지 못한 진로는 맥주 사업을 접는다. 1999년의 일이다. 카스는 진로에서 오비맥주로 둥지를 바꾼다. 서글픈 이별.

하지만 그때까지 아무도 알지 못했다. 진로가 다시 맥주 사업을 할 거라는 것을, 그리고 한때는 자식이었던 카스와 전쟁을 벌일 것이란 사실을.

만년 2등 맥주회사, 하이트로 왕관을 빼앗다

하지만 이상한 점이 있다. 오비맥주의 ‘OB맥주’는 한때 점유율이 70%에 육박하는 1등 맥주였다. 반면 1924년 만들어진 우리나라 최초의 맥주 공장 ‘조선맥주’는 광복 이후로 만년 2등을 벗어나지 못했다. 오비맥주는 굉장히 자신만만했다. 사건이나 재난이 아닌 이상 우리가 1등을 빼앗길 일이 없다고.

……그러나 그것이 실제로 일어났다. 1991년 3월 낙동강 유역에 페놀 유출 사건이 벌어진 것이다. 환경부 장관과 차관은 물론 두산그룹 회장까지 책임자들이 줄줄이 강퇴되었다. 거기에 전국적인 불매운동이 벌어졌고, 두산 소속이던 OB맥주도 이를 피하지 못했다.

이때 조선맥주의 반격이 시작된다. 1993년 ‘하이트(Hite)’를 출시한 것이다. 하이트는 ‘지하 150m 천연 암반수’라는 물에 대한 구호를 달고 나왔다. 당시 사람들의 물에 대한 관심사를 잘 이용한 것이다. 하이트가 깨끗하다고 느낄수록 OB맥주는 아닌 것처럼 느껴지며 판도가 바뀌었다.

그리고 1996년 7월 하이트가 처음으로 OB맥주를 추월한다. 43%대 41.7%의 경기였다. 조선맥주는 40년 만에 시장점유율 1위를 탈환하였다. 기쁨에 겨워 회사 상호도 조선맥주에서 하이트맥주로 바꾸게 된다.

위기의 오비맥주, 입양한 카스가 살리다

오비맥주의 충격은 뭐랄까? 1등만 하던 모범생이 전학생에게 자리를 빼앗긴 것과 비슷할 것이다. 물론 나는 안 해봤지만 점점 바닥으로 추락하는 기분은 잘 알고 있다. 줄어드는 맥주 사업에 ‘이제 끝인가’라고 생각한 순간 지하실이 열렸다. IMF 구제금융사태를 맞아 두산은 1998년 해외 맥주회사인 인터브루에 오비맥주를 매각한다.

오비맥주는 위기를 막아야 했다. 하이트에 맞서 신제품을 출시했다. OB아이스, OB라거 등을 출시했다. 하지만 이름에 OB가 붙어있는 이상 새로운 이미지는 실패였다. 결국 다른 맥주를 인수하기로 결정이 되었다. 마침 그들에 눈에 들어온 것은 진로쿠어스가 만든 ‘카스’였다. 그렇게 1999년 입양된 카스가 오비맥주의 살림을 책임진다.

한편 카스를 잃은 진로는 하이트를 만났다. 2005년 진로가 하이트맥주에 인수된 것이다. 더 나아가 2011년에는 회사명이 ‘하이트진로’로 바뀐다. 마치 손오공과 베지터가 퓨전하여 나타났다고 할까?

카스와 하이트의 진검승부가 시작된다

하이트진로의 하이트를 이길 맥주는 없어 보였다. 2006년에는 맥주 시장의 60%를 하이트가 차지했을 정도였다. 화목한 가정 하이트진로는 그사이 여러 맥주를 내놓았다. ‘맥스’와 ‘드라이 피니시 d’였다. 이제 맥주 시장은 우리 차지야! 건배를 올리는 순간… 잊혔던 자식 카스가 돌아왔다. 왕관을 내놓으시죠.

카스와 하이트의 경쟁은 2011년에 절정을 이뤘다. 당시에는 한국주류산업회에서 빌보드 차트처럼 맥주 점유율을 발표하며 경쟁에 불을 지폈다. 매섭게 오르는 카스의 상승세는 음주인들의 관심을 끌었다. 그러다 결국 2011년 10월에 처음으로 카스가 하이트를 이겼다.

카스가 하이트를 따라잡은 이유는 무엇일까? 바로 카스가 술자리 트렌드를 주도했기 때문이다. 소주가 순해지고 맥주와 말아 마시던 시기, 카스는 ‘카스처럼(카스+처음처럼)’이라는 회식 트렌드를 만들었다. 맥주 입장에서는 본연의 맛을 훼손하는 일이지만, 점주 입장에서는 맥주 2병에 소주 1병을 패키지로 파는 절호의 기회였다.

하이트의 방심도 한몫했다. 여러 맥주 상품을 출시하며 분신술 같은 기술을 펼쳤는데, 맥주 마케팅에 쓰는 공력이 N분의 1이 되었다. 특히 가장 어린 ‘드라이 피니시 d’에 가장 많은 힘을 실었는데 여의치 않았다. 카스처럼의 유행에 하이트가 아닌 드라이 피니시 d와 참이슬의 결합인 ‘디슬이’를 내놓은 것만 해도 그렇다. 드라이 피니시 d는 원래 소맥용이 아닌데.

맥주전쟁은 아직 끝나지 않았다

2012년을 기준으로 카스는 1등이라는 왕좌에서 내려오지 않고 있다. 카스는 여전히 젊은 고객층을 향해 ‘우리는 프레시한 맥주야’를 강조한다. 시원한 느낌과 쏘는 탄산 외에도 각종 페스티벌과 콘서트를 후원한다. 물론 고든 램지는 여전히 의문이다. 뭐 이슈야 많이 되었으니까.

하지만 맥주의 세계에 영원한 왕관은 없는 법. 최근에는 ‘부어라 마셔라’하는 회식이 사라지고 있다. 거기에 세계맥주로 발길을 돌린 사람도 늘었다. 그리고 양강체제였던 맥주 시장에 롯데가 참전했다. 하이트진로는 ‘필라이트’라는 가격이 깡패인 발포주로 반전을 노리고 있다.

하이트와 카스의 전쟁이 우리에게 무엇을 남겼나?

한국인이라면 누구나 ‘카스냐 하이트냐’의 양자택일의 순간을 맞이한다. 과거에는 누가 더 맛있냐의 대결이었다면 이제는 누가 더 익숙하냐의 대결로 바뀐 듯하다. 특별한 맛과 분위기를 내는 맥주보다는 일상에서 질리지 않게 마시는 맥주 정도로 자연스럽게 변한 것이 아닐까?

그러면서도 나는 내심 기대하고 있다. 하이트와 카스의 다음 전쟁을. 이런 이벤트가 벌어지면 맥주의 품질은 대폭 업그레이드가 되고, 맥주를 마시는 이들의 음주습관이 변하기 마련이다. 언젠가 다시 돌아올 맥주전쟁에서 우리는 하이트를 고를까, 카스를 고를까?

원문: 마시즘