선배나 상사들과의 술자리에서는 늘 말을 조심한다. 이제는 어느 정도 술이 취해도 해야 할 말과 하지 말아야 할 말을 구분할 수 있다. 긴가민가한 말은 아예 입 밖으로 꺼내지 않는 데도 익숙하다. 그런데 온전히 내 편이라고 생각되는 후배나 동료들과의 자리는 다르다. 굳게 닫혀 있던 마음의 빗장이 조금은 느슨해지는 걸 느낀다. 그 틈 속으로 술이 스며들기 시작하면 마음도 입도 활짝 열려 버린다. 서로에 대해 너무 잘 알고 서로 처한 상황을 너무 많이 공유하고 있어서겠지. 가족에게도 차마 말 못 하는, 상사에게 무자비하게 깨진 일을 동료에게는 숨길 필요 없으니까.

얼마 뒤면 결혼하는 후배를 축하하기 위해 모인 자리. 후배, 동료들과 술 한잔을 기울이며 오랜만에 밀린 이야기꽃을 피웠다. 언제나 그렇듯 ‘축하해. 어떻게 만났어? 뭐 하는 사람이야? 몇 살이야?’ 등의 형식적인 인사치레가 끝나면 주제는 자연스럽게 회사 이야기로 바뀐다. 서로 팀이 다르고 각자 하는 업무가 상이하기 때문에 한 회사를 다니지만 늘 각양각색의 대화 주제들이 넘쳐난다.

하지만 안타깝게도 긍정적인 내용보다는 부정적인 얘기, 즉 불평불만이 항상 주제의 큰 축을 차지한다. 대놓고 ‘회사가 너무 싫다. 최악이다’라는 얘기를 꺼내고 이에 동조하는 것은 아니지만, 마치 최면이라도 걸린 듯 공감에 공감을 더하며 자연스러운 공기의 흐름에 동조하게 된다.

대박이지? 최악이지? 팀장님 진짜 너무하지 않냐? 그 과장님 그렇게 안 봤는데… 어이없지 않냐? 진짜 관두고 싶다. 회사가 점점 왜 이럴까? 친구네 회사는 말이야…

사회생활을 하다 보면 회사의 긍정적인 면보다는 부정적인 부분을, 동료의 장점보다는 단점을 부각해 뒷담화에 더욱 열을 올리며 결속력을 다지는 경우가 많다. 직접 입으로 내뱉지 않더라도 적당한 추임새나 침묵을 통한 동조를 하고 집으로 돌아가는 길이 왠지 찝찝했던 경험은 누구에게나 있을 것이다.

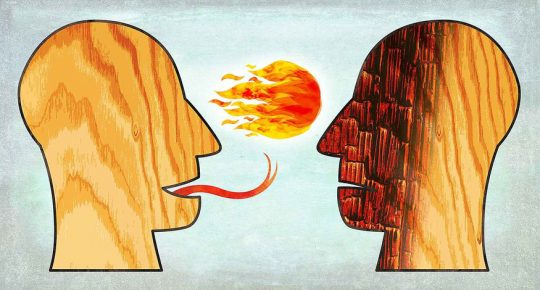

싸움에서건 회사에서건 말을 아끼는 사람이 승리한다는 걸 알고 있지만, 물의 흐름을 거스를 수 없듯 분위기의 흐름에 편승하면 쉽게 빠져나올 수 없다. 그런데 문제는 모두와 헤어지고 홀로 돌아가는 시간에 발생한다. ‘그 말 괜히 했나? 내 말이 너무 심했나? 말을 너무 많이 했나?’라는 찝찝한 생각이 밀려들기 시작하고 여느 때와 똑같은 후회를 하며 ‘다음부터는 말 좀 아껴야지’라는 서글픈 다짐을 한다.

오늘도 누구의 이야기로 하루를 보냈다

돌아오는 길

나무들이 나를 보고 있다.

시집 『순간에 꽃』에 실려 있는 제목 없는 시다. 찔리는 게 많은 인생이라 그런지 누군가의 뒷담화에 고개라도 끄덕이고 돌아가는 길에는 어김없이 이 시가 떠올라 얼굴이 달아오른다. 불평불만이나 험담에 동참한 이들과는 신뢰가 바탕이 된 것이 아니라 서로의 약점으로 이어진 사이일 뿐이라는 것을 알고 있기 때문이다. 서로가 침묵으로 믿음을 강요하지만 신의라는 건 자신의 행실이 신뢰받을 가치가 있을 때 상대에게도 적용되는 것임을 알기에 찝찝한 것이다. 가장 핵심적인 것은 영원히 닫혀 있을 것 같은 판도라의 상자가 언젠가는 열릴 수 있다는 사실이겠지.

카피라이터 정철이 쓴 책 『한 글자』에 “남을 잘 웃기는 사람 곁에 열이 모인다면 남의 말에 하하 잘 웃어주는 사람 곁엔 스물이 모인다”라는 글이 나온다. 입보다는 귀를 열라는 조언이다. Big mouth나 Talkative형 인재는 회사에서 환영받지 못한다. 말이 적으면 실수할 가능성이 적어진다. 신뢰를 얻으려면 말을 아껴야 한다.

재방송처럼 수시로 펼쳐지는 직장인들의 불평불만이나 뒷담화가 진심 어린 마음이 아니라고 믿는다(그렇게 믿고 싶다). 단지 가슴속에 고여서 넘치는 분노와 슬픔, 실망과 서운함 등을 표출할 길을 제대로 찾지 못했을 뿐이라고 생각한다. 직장인들의 마음은 한결같다. 그저 바꿀 수 없는 현실의 서러움을 토로하고 위로받고 싶은 거다. 나 또한 그러하니까. 어찌 보면 늘 저지르고 후회하는 직장인들의 마음에는 아직 순수함의 흔적이 남아 있는 것인지도 모르겠다. 그렇지만 과유불급이라 했다. 언제나 수위 조절은 필요하다. 후회가 넘치지 않게. 후회는 아무리 빨라도 늦는 법이니까.

원문: 직딩H의 브런치