한반도의 미세먼지가 언제부터 이렇게 심각한 수준이었는지 확실하지 않다. 그러나 어느덧 미세먼지 예보와 그 건강 피해는 매우 중요한 일상 뉴스가 되었다. 이런저런 대책도 많이 제시된다. 안타깝게도 지금까지는 그 어떤 대책도 흡족하지 않다. 많은 사람이 한국은 전 세계적 환경 오염의 피해자, 특히 세계의 공장이라는 중국이 배출하는 대기오염의 가장 큰 피해자라고 인식한다.

그러던 중 ‘비닐 대란’이 벌어졌다. 중국이 재활용품 수입량을 줄이자 국내의 재활용품 수거 업체들이 비닐을 수거하지 않겠다고 선언하면서 한바탕 소동이 벌어진 것이다. 4월 2일 JTBC 뉴스룸의 손석희 앵커는 “왜 중국은 늘 가져가던 페트병은 안 가져가겠다는 것이며, 그토록 받기 싫다는 초미세먼지는 저리도 계속 보내는 것일까”라는 푸념을 늘어놓기도 했다.

이미 예견된 일이었다는 점에서 미리 대책을 세우지 못한 환경부의 잘못을 지적하지 않을 수 없다. 하지만 존경받는 언론인 손석희 앵커의 푸념이 드러내는 우리의 인식과 태도는 어딘가 아쉽다. 플라스틱이든 비닐이든 혹은 전자제품이든, 그것들이 사용되는 장소와 그 폐기물이 버려지고 처리되는 장소는 다르다. 자신이 버린 쓰레기가 국경을 넘는다고 생각하는 사람은 많지 않다.

이미 다 사용한 물건이고 심지어 성실하게 분리수거까지 해서 버렸으니 딱히 내가 잘못한 것도 없어 보인다. 분리수거한 쓰레기들을 ‘누군가 어디에서’ 잘 처리하고, 제대로 재활용할 것이라 그저 짐작만 할 뿐이다. 그런데 그 재활용 쓰레기들이 바다 건너 중국으로 갔다니, 다소 당혹스러운 소식이었다. 국가 간에 상품만 거래되는 것이 아니라 쓰레기도 거래되었던 것이다.

지난 2014년 노르웨이 오슬로 대학, 캐나다 토론토 대학, 영국 랭커스터 대학의 공동 연구팀이 국제학술지 《환경 과학과 기술(Environmental Science & Technology)》에 발표한 논문 「전자폐기물의 세계적 생산과 수출 추적. 지금까지의 추정치가 말이 되는가?(Tracking the Global Generation and Exports of e-Waste. Do Existing Estimates Add up?)」로 이야기를 시작해 보자.

연구진은 2005년 세계 각국에서 생산된 전자폐기물의 양을 추정했다. 연구진의 분석에 따르면 2005년 182개국에서 총 3,500만 톤가량의 전자폐기물이 배출되었고 국가 총생산이 높을수록 배출량도 많았다. 이 중 500만 톤의 전자폐기물이 OECD에 속하지 않은 중저소득 국가로 수출되었다. 이는 OECD 회원국들에서 배출된 전자폐기물의 23%에 달했다.

여기까지만 보면 부유한 OECD 회원국들이 배출한 폐기물을 중저소득 국가들이 처리하는 전형적인 ‘북-남 문제 (North-South Problem)’ 같아 보인다. 하지만 상황은 그리 단순하지 않다. 같은 해 캐나다 메모리얼 대학 레파브스키 교수가 《지리학 학술지(The Geographical Journal)》에 발표한 논문 「전자폐기물 국제 거래의 변화하는 지리학: 전자폐기물 문제를 다시 생각할 시간(The changing geography of global trade in electronic discards: time to rethink the e‐waste problem)」은 전혀 다른 모습을 보여준다.

레파브스키 교수는 전자폐기물의 세계적 거래를 확인하기 위해 1996~2012년 동안 UN에서 제공한 COMTRADE 자료를 분석했다. 1992년 체결된 ‘유해 폐기물의 국가 간 이동 및 그 처리의 통제에 관한 바젤협약’은 아직 발효되지 않은 부속서 Ⅶ을 통해 OECD, 유럽연합국가, 리히텐슈타인에서 다른 나라로 유해 폐기물을 수출하는 행위를 금지했다.

쉽게 짐작할 수 있듯 1996년에는 이들 국가에서 수출한 폐기물량이 전체 거래의 35%를 차지했다. 하지만 놀랍게도 2012년이 되면 그 양은 전체 거래의 1% 이하로 떨어졌다. OECD, 유럽연합국가, 리히텐슈타인은 전체 거래량의 73~82%가량을 서로 주고받았으며, 그렇지 않은 나라는 거래량 25% 정도를 부속서의 적용을 받는 국가로 수출했다.

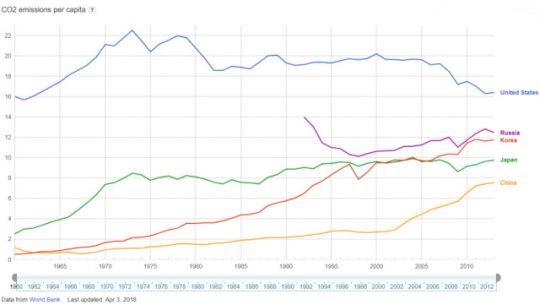

이러한 연구 결과는 전 세계 각국이 생산하는 폐기물과 환경오염의 위험을 원하든 원치 않든 모두가 같이 떠안음을 보여준다. 그리고 위험의 배분은 평등하지 않다. 국가 수준에서는 힘이 약한 국가가, 한 국가 안에서는 사회경제적 지위가 낮은 사람들이 더 큰 피해를 부담한다. 한국은 OECD 회원국 중 1인당 이산화탄소 배출량이 미국, 러시아에 이어 세 번째로 많다.

한국 사회의 많은 이에게 지구온난화는 평소보다 심한 더위나 추위 문제 정도로 인식되지만 필리핀, 태국 등 동남아시아 국가는 농업과 관광 산업 등에 큰 타격을 받는다. 또한 가뭄과 홍수, 태풍 같은 자연재해는 개발도상국에서 빈곤과 기아, 감염병 유행을 일으키고 크나큰 인명피해로 이어지곤 한다. 한국 사회 안에서도 쪽방에 거주하는 이들에게 지구온난화로 인한 혹한과 혹서는 심각한 생존 문제다.

재활용 비닐 수거 논란은 어느 정도 정리되어 가는 모양새지만 다른 문제가 언제 어떻게 터져 나올지 알기 어렵다. 이번 사건은 한국이라는 한 나라만을 세상 전부인 양 바라보는 태도를 버려야 한다는 것을 잘 보여준다. 나의 소비행태가 세계 다른 곳의 누군가에게 영향을 미치고 내 삶도 다른 누군가의 행동에 의해 영향을 받는다는, 당연하지만 그동안 심각하게 생각해보지 않았던 현실을 직시하도록 만들었다.

대륙의 끝자락에 자리한 작은 나라의 국민으로 스스로를 규정하고, 외국으로부터 (주로 나쁜) 영향을 받기만 한다는 생각에서 벗어나야 한다. 기후변화와 미세먼지, 폐기물에서 우주 쓰레기까지 한국은 일방적인 피해자가 아니라는 점, 우리의 책임을 진지하게 생각해볼 시점이다.

원문: 시민건강증진연구소 / 필자: 연두