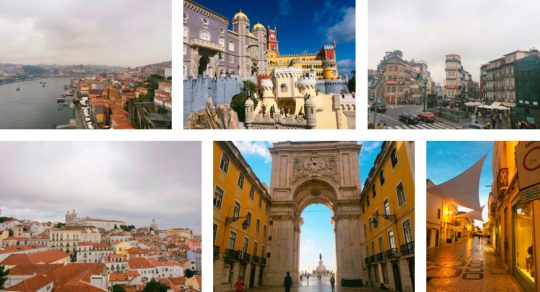

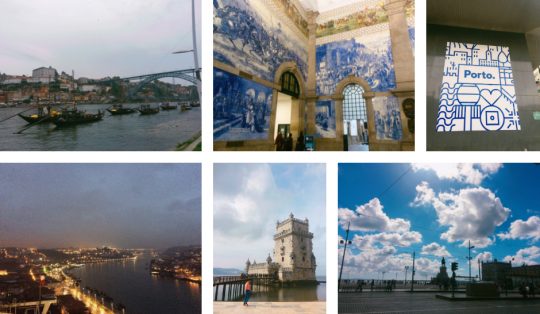

우리는 포르투갈을 얼마나 알까? 스페인의 옆 나라? 와인이 많이 나는 곳? 우리형 호날두의 조국? 내가 아는 사전 정보는 딱 그 정도였다. 역사가 어떻고 산업이 어떻고 하는 학문적인 얘기는 교과서를 덮은 이후로 업데이트된 게 없다. 종종 뉴스에서 경제 문제로 일자리를 잃은 사람이 넘쳐나는 저성장 나라라는 정도만 알았다.

아는 것이 없으면 기대하는 바도 없다. 10년 만의 유럽 여행을 준비하며 1순위로 가고 싶었던 곳은 스페인이었다. 스페인 옆에 붙은 덕에 별 기대 없이, 별 준비 없이 포르투갈로 향했다. 그리고 일주일 동안 포르투갈의 매력에 흠뻑 빠져 1년이 훌쩍 지난 지금까지도 여전히 지구 반대편에서 포르투갈 앓이 중이다.

예부터 좋은 것은 널리 널리 알리라는 선조들의 말씀을 받잡아 내가 느낀 포르투갈의 매력을 몇 가지 풀어 본다.

당신이 알지만 알지 못하는 맛

포르투갈에 가기 전까지만 해도 포르투갈 대표 음식이 에그 타르트인 줄 알았다. 전문 음식점을 제외하고 우리나라에 포르투갈이라는 이름을 달고 알려진 거의 유일한 음식이 아닐까?

뭐 틀린 말은 아니다. 리스본 제로니무스 수도원 옆의 베이커리 벨렘의 에그 타르트는 기존에 알던 에그 타르트의 맛과는 차원이 달랐다. 바삭한 타르트에 은은한 단맛과 달콤한 향기가 어우러진 커스터드 크림 필링은 입안에 들어오는 순간 스르르 사라져 버린다. 오직 그 에그 타르트만 먹기 위해서라도 다시 포르투갈에 가고 싶을 정도라면 이해가 갈까?

에그 타르트 말고도 나를 감동 시킨 포르투갈의 맛의 공통점은 세련되거나 화려하지 않다는 점이다. 토마토 퓌레에 다양한 해물을 듬뿍 넣고 푹 끓인 해물밥, 아로즈 데 마리스꼬부터 대서양에서 잡아 올린 대구를 염장해 말린 바깔라우(Bacalhau)를 튀기거나 구운 요리까지 주로 재료가 중심이 되는 요리가 식탁에 올라간다.

솔직히 포르투갈 사람들의 소울 푸드라 불리는 바깔라우는 한국인의 입맛에는 좀 짤 수 있다. 하지만 늘 함께 따라 나오는 담백한 감자(구이 혹은 튀김)와 함께라면 두려울 것이 없다. 바깔라우를 맛보면 한때 지구의 ⅔ 가량을 호령했던 포르투갈인들의 기개와 위엄을 혀로 느낄 수 있다.

유럽치고 비교적 따사로운 물가

유럽 여행을 하고자 하는 사람이 많이 걱정하고 또 부딪히는 부분이 물가다. 단순히 물리적 거리가 아니라 높은 물가 때문에 망설이는 경우도 많다.

포르투갈 사람들이 참 싫어하는 수식어겠지만 포르투갈은 유럽에서 못사는 나라 중 하나다. 그래서 영국, 프랑스 등 다른 유럽 국가에 비해 물가가 저렴한 편이다. 맥주 한 캔에 1~1.5유로인데 이 금액은 베네치아의 화장실 이용료와 같은 수준이다.

또한 포르투갈은 세계 와인 생산량 10위권을 다투는 생산국이다. 1인당 와인 소비량도 이탈리아나 프랑스에 버금가는 소비국이기에 질 좋은 와인을 저렴한 가격에 맛볼 수 있다. 다른 곳에서라면 잔으로 시켜 아껴 마셨을 와인도, 포르투갈에서는 병으로 시켜 마음껏 누렸다.

물가보다 더 따뜻한 사람들

세상에는 돌+I 질량 불변의 법칙이란 게 존재한다. 세계 어디나 이상한 사람이 있게 마련이다. 포르투갈도 역시 사람 사는 동네니까 질 떨어지는 인간들이 돌아다닌다. 불쾌한 서비스를 하던 유명 레스토랑 매니저, 트렘에서 소매치기를 하던 집시 여인, 적선할 돈이 없다니까 눈으로 쌍욕을 하던 거리의 부랑자들…

여행에 생채기를 냈던 사람들이 있지만 그것을 다 덮을 만큼 친절하고 따뜻한 사람들이 더 많다. 음식은 사람을 닮고 사람은 또 그 음식을 닮는다. 포르투갈의 음식처럼, 포르투갈의 사람들은 화려함 없이 소박하고 푸근하다.

리스본에 도착한 첫날 지하철 표 자판기 앞에서 우왕좌왕하고 있는 일면식도 없는 나에게 쿨하게 비바 비아젬(Viva Viagem)이라 불리는 교통카드를 건네주고 총총 사라진 여성분을 잊지 못한다. 어쩌면 그녀는 지금 아무것도 기억하지 못할 수도 있다. 하지만 그녀가 베푼 작은 친절은 낯선 도시에 처음 도착해 긴장한 여행객의 마음을 스르륵 녹여줬다. 그리고 리스본이라는 도시, 더 나아가 포르투갈이라는 나라의 이미지를 호감으로 바꾸어 놓은 결정적인 역할을 했다.

포르투 근교에 위치한 운하도시 아베이루에서 같은 배에 탔던 노부부는 장난스런 미소로 나의 셀카를 더욱 생기 있게 만들어 주었다. 또한 원래 가려던 문어 밥집이 문을 닫아 차선으로 택한 음식점을 찾아 뱅뱅 돌 때 한 줄기 빛처럼 다가와 목적지로 안내해준 청년. 리스본 해변가에서 맥주 한잔하고 있을 때 한국인이냐고 조심스럽게 묻곤 연예인 만난 듯 반겨 준 엑소 팬 10대 소녀들까지… 참 따뜻하고 유쾌한 사람들이었다.

백 번을 봐도 질리지 않는 인생 영화, 〈러브 액츄얼리〉에서 영국인 소설가가 사랑에 빠졌던 시골 아가씨가 바로 포르투갈 출신이다. 그녀가 고국으로 떠나자 그는 포르투갈어를 배워 포르투갈로 직접 찾아간다. 내가 느낀 포르투갈이라는 나라는 딱 그 포르투갈 아가씨 같았다. 어떻게 보면 참 촌스럽지만 따뜻하고 사랑스러운 매력이 가득한 나라다.

지난 여행으로 포르투갈이라는 나라에 대해 조금, 아주 조금 알게 되었다. 언젠가 포르투갈에 가게 되면 가보지 못한 소도시를 천천히 둘러보며, 미처 다 알지 못한 포르투갈의 매력을 흠뻑 느끼고 싶다. 이 다짐이 곧 현실이 될 날이 머지않았음을 안다.

원문: 호사의 브런치