여행의 경험은 짐을 싸는 것으로 집약된다. 내가 필요한 것과 필요하지 않은 것은 오직 경험을 통해서만 알 수 있다. 짐을 싸고 캐리어를 잠그기 전, 뭔가 빠지지 않았나 하면서 제일 먼저 꼽아 보는 것은 손톱깎이다. 손톱이 얇아 쉽게 부러지는 나는 긴 손톱을 싫어한다. 그래서 일주일에 두 번 정도 손톱을 잘라야 하기 때문에 여행 시 꼭 챙겨 넣는다. 부러진 긴 손톱이 거치적거려 신경 쓰다 보면 여행에 집중할 수 없기 때문이다.

반면 일본 같은 여행지에 갈 때는 샴푸나 트리트먼트를 굳이 챙겨 넣지 않는다. 하루의 여행 일정을 끝내고 참새 방앗간처럼 들르는 드럭 스토어에 가서 일회용 포장된 샴푸, 트리트먼트를 구매해 사용해본다. 한일 양국 사람들의 모발 상태는 비교적 큰 차이가 없지만 일본이라는 나라의 특성상 우리나라와 비교할 수 없을 만큼 다양한 종류의 헤어 제품이 존재하기 때문이다. 동양인과 전혀 다른 모질을 가진 서양인들이 사는 곳에서는 절대 시도하지 않는다.

운 좋게 내가 원하는 헤어제품을 만나면 돌아올 때 기념품처럼 하나 캐리어에 넣어 온다. 바다 건너 데려온 제품을 쓸 때마다 여행 떠났던 날들을 기억할 수 있다. 나도 처음엔 다른 사람들처럼 냉장고 자석, 엽서, 스노우 볼, 스벅 머그잔 같은 아이템을 기념품으로 사 왔다. 하지만 먼지만 쌓이는 ‘예쁜 쓰레기’보다 나에게 더 기억에 남는 기념품은 따로 있다는 걸 경험을 통해 알게 되었다.

꼭 챙기는 손톱깎이도 사실 빠뜨리고 오면 현지에서 구입하기도 한다. 내가 원하는 정도의 사이즈, 굴곡, 예리함은 충족시킬 수 없지만. 세상 어디든 사람 사는 곳은 똑같다. 못 챙겨 왔다고 동동거리지 않는다. 세계 어디든 마음만 먹으면 구하지 못하는 것이 없다는 걸 알기 때문이다. 돈과 시간, 노력이 더 들긴 한다.

그래도 어느 도시나 한식당은 있고 한식당이 없다 해도 아시안 마켓에 가면 한국 라면을 쉽게 구할 수 있다. 남태평양 한가운데 작은 섬, 바누아투의 마트에서 비빔면을 만난 후 더 이상 한국 음식을 챙겨 가지 않는다(단 부모님과의 여행은 제외). 한국에서 모든 것을 이고 지고 가지 않아도 여행이 망가지지 않는다는 여유가 생긴 것이다.

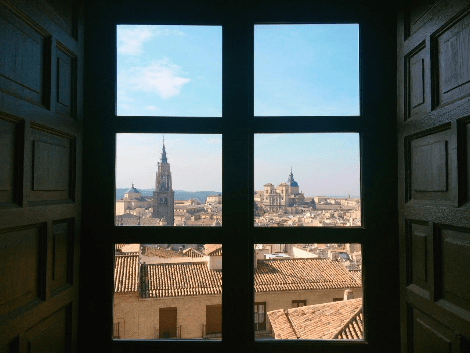

20대 때는 내 몸집만큼 꽉 찬 캐리어를 끌고도 잘도 쏘다녔다. 이번에 온 이곳을 이번 생에 다시 안 올 줄 알았으니까… 어스름도 사라지지 않는 이른 새벽부터 별이 머리 위에 올라앉은 늦은 밤까지 발이 부르트도록 돌아다녔다. 하지만 30대가 되고 나니 그럴 체력도 이유도 없었다. 대신 오전에 한 개, 오후에 한 개 하루에 두 곳 정도를 돌아보는 여유 있는 여행이 내 몸에 맞는다는 걸 알게 되었다. 유명 관광지 도장 깨기를 하는 것 같은 블루마블식 같은 여행 대신 창 넓은 카페에 앉아 사람들을 구경하는 걸 좋아한다.

한국에서도 숨 쉴 틈 없이 바쁘게 일상을 버텨내는데 굳이 여행에 와서까지 일정에, 목적에, 이유에 쫓기고 싶지 않았다. 여행을 통해 나만의 속도, 나의 방식을 찾는 연습을 했다. 남들 따라가지 않아도, 남들보다 뒤처져도 결국 목적지는 같다는 걸 알게 되었다. 20대의 나는 그 사실을 몰랐기 때문에 늘 괴롭고 힘들었다. 하지만 여행을 통해 20대 때 보다 30대의 나는 한결 더 단단해졌다.

빈틈이 많은 여행을 선호하게 된 것도 그 이유 때문이다. 여행 일정도 캐리어의 공간도 빈틈이 많은 여행이다. 20대 시절처럼 집 없는 달팽이 마냥 제 몸집만큼 크고 묵직한 캐리어를 짊어지고 여행하는 어리석은 일은 더 이상 하지 않는다. 대신 쫓기듯 사는 일상에서 벗어나 여유를 찾고 헐렁하게 여행을 한다. 그러다 보면 일상에서 소홀했던 나의 목소리에 귀 기울이게 된다.

여행이라는 행위 자체가 나를 지치고 힘들게 했던 존재들로부터 해방시켜준다. 숨 막히는 러시아워의 교통체증, 스트레스 주는 상사, 뒷목 잡게 만드는 뉴스들 등등 TV의 전원을 끄는 것처럼, 여행을 통해 강제적으로 신경의 off 버튼을 누르게 된다. 일상에선 집 밖을 나서는 순간부터 오로지 무너지지 않기 위해 온 신경을 써야 한다. 하지만 여행은 오로지 내가 나로서는 힘을 기르는 날들이다.

20대엔 여유가 생기면 불안해하고 남들에 비해 뒤처질까 봐 나를 끊임없이 다그쳤다. 저장강박증 환자처럼, 빈틈을 무수한 “할 일”로 메웠다. 20대의 나는 해냈다는 성취감보다 남들에 비교해 해내지 못한 것들을 부여잡고 자책했다. 반면, 30대를 훌쩍 넘기고 나서는 여행을 통해 내가 무엇을 좋아하는지, 내가 필요한 건 뭔지, 내가 어떨 때 행복해하는지 오직 나를 향해 귀 기울이게 되었다. 나를 소중히 여기고 대우하는 연습, 그것이 바로 30대 여행의 가장 큰 즐거움이다.

원문: 호사의 브런치