글에 앞서

20대의 여행과 30대의 여행. 어떤 쪽이 더 옳다거나 어떤 쪽이 진화한, 혹은 상위의 여행이라고 생각하지도 않고, 강요할 수도 없다. 모두의 20대가 그러하지 않고, 모두의 30대가 그러하지 않으니 편협한 단정은 금물! 그저 개인적으로 경험하고 느낀 바를 기준으로 작성했다는 점을 기억해주시길 바란다.

타고나기를 내성적인 성격의 끝판왕으로 태어났던 나는 환경을 바뀌는 걸 무척이나 두려워했다. 낯가림은 늘 신생아 수준을 벗어나지 못했고, 낯선 사람과 말 섞는 게 두려워 어떻게든 시선을 피하고, 입을 꾹 다물곤 했다. 새 학기가 되고, 새 학년에 올라가면 새로운 반에서 새 친구를 사귀어야 하고, 처음 보는 선생님께 인사를 하는 것이 두려웠다. 그래서 새 학년이 시작되는 3월 1일 밤이면 잠을 설쳤고, 2일 아침엔 어김없이 배가 아팠다.

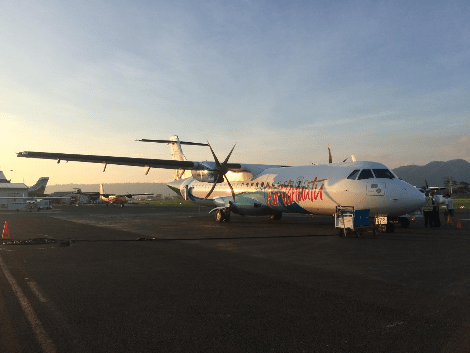

여행을 떠나는 날은 나에게 늘 새 학기가 시작되는 3월 2일 같다. 전날 밤은 잠을 설치고, 비행기에 오르면 배가 사르르 아프다. 낯선 학교에 갈 두려움 때문에 잠을 설쳤다면, 이젠 낯선 곳에서 펼쳐질 일들에 대한 기대감에 잠을 설친다. 아침이면 학교가 가기 싫어서 배가 사르르 아팠다면, 지금은 한국을 떠나기 전 한식을 양보다 많이 구겨 넣어 간직하려다 보니 배가 아픈 거다.

날씨, 언어, 음식은 물론 하다못해 버스 승하차 문 열리는 방향까지도 다른 곳으로의 여행. 이 낯선 존재들의 집약체인 여행이란 것을 완연하게 즐기게 된 건 30대가 훌쩍 넘어서다. 물론 20대의 나도 여행을 가긴 했다. 하지만 즐겼다기보다 해내야 하는 일종의 미션 같았다. 남들도 가니까… 모두들 여행에서 뭔가 인생의 답을 찾았다고 말하니까… 나도 그걸 찾을 수 있을 거 같아서 무작정 떠났다. 남들 따라!

20대의 여행엔 있지만, 30대의 여행엔 없는 3가지 : 체력, 취향, 다음

어제의 내가 오늘의 나보다 나은 건 딱 하나! 오직 체력뿐이다. 어떻게 보면 인간의 시계는 태어나는 그 순간부터 하루하루 죽는 날을 향해 빛의 속도로 달려간다. 그런 면에서 30대의 나에 비해 20대의 내가 내세울 거라곤 건 체력밖에 없다. 아침 8시에 숙소에서 나와 밤 11시까지 쏘다니고 다녀도 밤에 피로회복제 같은 맥주 한 캔 하고 자면 다음 날 아침엔 다시 에너지가 풀 충전이 된다.

하지만 지금이라면 상상도 못 할 일! 행여 무리해서 밤샘 이동을 한다면 다음날은 무조건 풀로 쉬어야 한다. 20대 때는 캐리어에 옷이 종류별로 있었지만, 30대의 캐리어엔 종류별로 비상약과 영양제가 있다. 옷이야 현지에서 대충 사도 되지만 내 몸에 맞는 약을 말도 잘 안 통하는 현지에서 구하는 게 쉽지 않은 걸 알고 있기 때문이다. (30대에 비해) 에너지가 차고 넘치니 모든 걸 몸으로 부딪혀 체득한다.

금전 사정이 넉넉하지 않으니 교통비 비싼 나라에서는 시내버스 2~3 정거장 걷는 것은 기본이고, 돈만 내면 케이블카로 한 번에 올라갈 수 있는 전망대도 튼튼한 두 다리를 이용해 올라갈 수 있을 만큼 올라간다. 부족한 체력, 늘어난 귀차니즘을 비용과 바꾼다. 어릴 때는 패기의 배짱이 두둑하면 되고 나이가 들수록 지갑이 더 두둑해야 한다. 그래서 여행에서 돌아오면 보다 적극적으로 소득 활동에 매진한다. 다음번의 더 여유로운 여행을 위하여.

20대 시절 여행을 떠나 매일 아침 부지런히 밖으로 나섰던 이유는 가야 할 곳, 봐야 할 것, 먹어야 할 것, 해야 할 것이 넘쳐났기 때문이다. 가이드북이 여행의 바이블인 양 여행 내내 옆구리에 끼고 살았다. 가이드북 느님이 인도하시는 그곳을 지나치는 것이 큰 죄를 저지른 것 같은 죄책감에 시달리며 스스로를 채찍질했다.

여행의 ‘ㅇ’도 모르는 네가 뭘 안다고 감히 가이드북느님의 말을 거역하느냐! 하지만 가이드북은 이름 그대로 ‘가이드’ 북일 뿐! 가이드북의 그림자에서 벗어나지 못한 것은 사실 취향이 없기 때문이었다. 나 스스로가 여행에서 뭘 좋아하는지를 알지를 못했기 때문에 남들이 하는 거, 남들이 좋다는 게 진짜 좋은 건 줄 알았다.

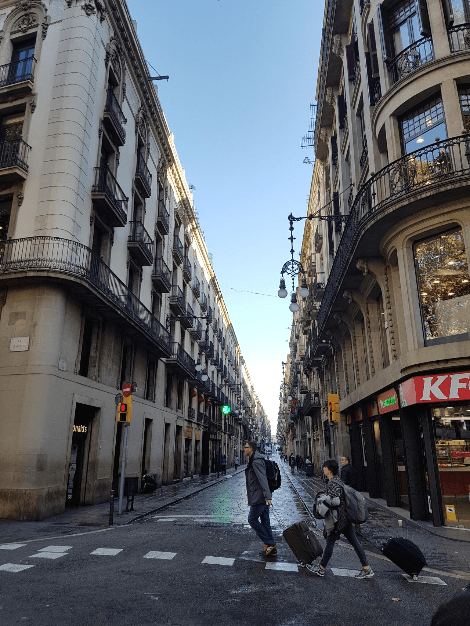

지금이야 일본 가서 초밥 좀 안 먹고 오면 어떻고, 코타키나발루에 가서 호핑 투어를 안 할 수도 있다고 생각한다. 하지만 20대 때까지만 해도 그건 상상도 못 하는 일이다. 남들 다 간다니까 시간을 쪼개가며 유명한 박물관이며 미술관, 성당에 발 도장을 찍었다. 하지만 수천 수백 년 전 과거의 유물들 보는 것보다 거리, 시장, 공원, 카페에서 지금의 그곳을 사는 생생한 표정을 지닌 사람들을 만나는 것에 더 큰 즐거움을 느낀다. 그게 바로 내 취향이다.

늘 빠듯했던 20대엔 없는 시간과 돈을 꾸역꾸역 쪼개 떠난 여행이다 보니 “다음”을 기약한다는 건 상상할 수가 없었다. 여기 또 언제 오겠나 싶은 마음 때문이다. 그래서 체력도, 돈도, 시간도 바닥까지 긁어모아 알뜰히 썼다. 미련도 후회도 아쉬움도 남지 않아야 하는 게 내 여행의 목표였다.

한마디로 말해 그 여행지의 끝장을 봐야 했다. 첫 유럽 여행 중 파리에 가서 에펠탑을 보지 않으면 내 인생에 다시는 에펠탑이 없을 줄 알았다. 일정이 빠듯해 밤 11시가 훌쩍 넘은 시간, 불법 체류자들의 노점상들도 철수한 야심한 시각에 도착해 인증샷만 찍고 취객과 부랑자가 널브러진 지하철 막차를 타기 위해 전력 질주해야 했다.

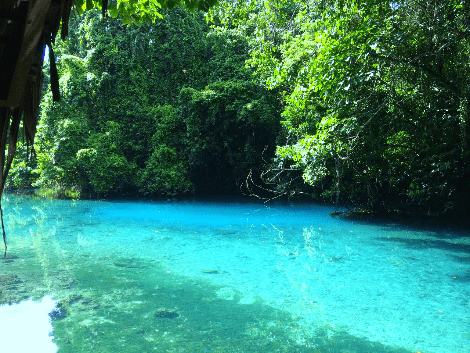

내 인생의 아프리카는 세네갈이 처음이자 마지막일 줄 알았다. 하지만 세네갈의 경험은 탄자니아로, 마다가스카르로 이어졌고, 나는 다시 아프리카 땅을 밟을 수 있었다. 30대가 된 지금은 일부러라도 여지를 남겨둔다. 그래야 다음에 그곳에 또 가야 할 이유가 생기기 때문이다.

20대에 다양한 경험을 쌓고, 30대에 취향을 만들면, 40대의 나는 또 어떤 여행을 하게 될까?

원문: 호사의 브런치