노화(老化)가 꽃 피는 40대

여자나 남자나 마흔쯤 되면 정말로 몸이 예전 같지 않다는 것을 절실히 느낀다. 그래서 ‘몸이 예전 같지 않다’는 말이 자연스럽게 입에 벤다. 이 말에는 약간의 논리적 허점이 있긴 하다. 연구에 따르면 인간의 노화는 20대 중반부터 시작해서 30대 후반까지 빠르게 진행되다가 40대에 들어서 오히려 완만해진다고 한다. 30대 시절을 더듬어 기억해 보면 맞는 얘기인 듯하다.

그때도 몸이 20대 때와는 정말 다르다고 생각했고, (40대 입장에서는 30대도 한없이 젊은 나이지만) 20대 젊은 친구들을 보면서 “나는 네 나이 때 날아다녔다”라는 시샘 어린 너스레를 떨기도 한다. 연구 결과가 옳다면 노화가 완만해지는 40대는 노화에 무뎌져도 될 법한데, 유독 마흔 줄에 접어들면 몸이 예전 같지 않음을 절실히 느낀다. 그것은 노화, 다시 말해 늙어감의 표시가 본격적으로 드러나기 시작하는 때가 40을 넘어서기 때문이다.

과학적으로는 30대에 노화가 급속히 진행될지 모르지만 30대는 아직 ‘노화’라는 말이 어울리지 않은 ‘젊은 시절’임이 분명하다. 20대 시절과 비교해서 좀 덜 ‘쌩쌩’한 것일 뿐, 30대의 몸은 여전히 활력이 차 있다고 생각하는 것이 일반적이다. 나의 경험으로 한정한다면 30대는 스테미너나 힘, 체력에서 20대에에게 밀리지 않는다.

운동하다 보면 20대보다 오히려 30대가 더 딴딴하다는 느낌도 든다. 적어도 30대까지는 ‘늙음’을 생각할 정도의 나이는 아니다. 하지만 40대에는 ‘늙음’, 또는 ‘늙는다는 사실’이 확인되기 시작한다. 늙어감의 표시가 몸의 곳곳에서 기다렸다는 듯이 쏟아져 나온다. 기본적인 체력이나 스테미너의 저하는 말할 것도 없다.

머리카락은 수가 급격히 줄어서 두피가 휑하니 드러나고, 칠흑 같던 머리카락들이 드문드문 잿빛을 내고, 젖가슴 살과 옆구리의 살은 탄력을 잃고 힘없이 처지고, 잔글씨를 보려면 목을 뒤로 빼서 피사체와 동공과의 거리를 확보해야 하고, 사람 이름이나 단어가 생각이 잘 나지 않을 때가 잦아지고, 눈가에는 잔주름이 자글자글해진다. 30대에 급속하게 진행되었던 노화가 40대에 이르러 그 결과물을 쏟아내기 시작한다.

이쯤 되면 그저 몸이 예전 같지 않다 정도가 아니라 늙어감이 내 몸에 각인되는 것을 눈으로 직접 확인하고, 몸으로 직접 체험하는 수준이다. 이렇다 보니 체력이나 스테미너 정도가 비교 대상이던 30대, 20대 시절보다 ‘몸이 예전 같지 않음’이 절실하게 다가온다. 왜 하필이면 40대에 들어서면 그러냐고 항변해볼 수는 있지만 몸이 그런 넋두리를 들어줄 리 없다. 그저 늙어감을 인정할 수밖에 없는 상황이다.

어른스럽게 생각하면 그리 심각한 일도 아니다. 나이가 들고 늙어간다는 것은 자연의 이치이고 섭리인만큼, 그렇게 민감하게 받아들일 필요는 없다. 하지만 막상 늙기 시작하는 당사자는 그 늙어감을 무덤덤하게 받아들이기 쉽지 않다. 몸의 변화는 생활의 변화, 또는 그런 변화의 가능성과 관련이 있다는 것을 직감할 수 있기 때문이다.

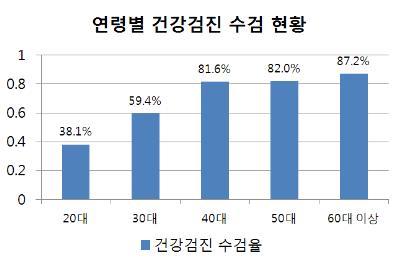

노안, 주름, 흰머리 같은 것들은 질병이 아니다. 당장 몸에 큰 영향을 주는 것도 아니고 아픈 것은 더더욱 아니다. 하지만 그런 늙어감의 표시들은 전보다 신체적으로 강건하지 못하다는 의미로 받아들여진다. 쉽게 말해 아플 확률도 전보다 높고 회복력도 전과 같지 않다는 뜻이다. 그렇다 보니 건강검진이라도 받을라치면 괜히 긴장이 되기도 한다.

건강 검진이 두려운 나이

40대는 한창 일할 나이다. 아침 일찍 나가서 저녁 늦게나 집으로 돌아오는 일이 일상이다.(집에 일찍 들어가도 달리 할 일도 없긴 하다.) 그러다 보니 몸 관리를 제대로 못 하는 경우가 태반이다. 몸 관리라고 해 봤자 영양제를 챙겨 먹거나 주말에 몸을 좀 움직이는 정도가 고작이다. 그러니 건강검진이라도 받으러 가면 소홀했던 몸 관리에다 늙어감까지 더해져서 긴장을 한다.

게다가 건강검진을 하면서 의사들에게 좋은 얘기를 들은 적도 없다. 사회초년생 시절부터 건강검진 때마다 술, 담배 줄이고 운동하라는 말을 들어왔을 뿐이다. 그나마 젊었을 때는 그 정도로 충분했겠지만, 이제는 그때처럼 몸이 탄탄하지도 않다. 의사가 어떤 좋지 않은 얘기를 한다 해도 이제는 그런 얘길 들을만한 나이가 되었다고 봐야 한다. 실제로 적지 않은 40대가 의료계의 도움을 받으며 살아간다.

혈압이 높다, 당뇨 기운이 있다, 간 수치가 좋지 않다 같은 얘기를 심심치 않게 들을 수 있다. 그나마 남의 이야기를 전해 듣는 것은 상황이 나은 편에 속한다. 운이 나쁘면 당사자가 되기도 하니까 말이다. 실제 내 주변에도 동년배의 지인이나 친구들 중에는 치료 혹은 병이 더 나빠지는 것을 막기 위해 약을 먹는 경우가 드물지 않다. 40대 초반에 위암으로 위를 절반이나 덜어낸 친구도 있을 정도다.

나 역시 간 해독에 좋다는 영양제 비슷한 것을 먹은 지도 몇 년이나 되었다. 건강하지 않다는 사실, 병이 들었다는 사실은 살아가고자 하는 본능에 반하는 얘기다. 신체의 늙어감은 그런 본능을 추구하는 데 있어 불안의 원인이 된다. 제대로 몸 관리를 하지 않으면(앞에서 말했듯이 한창 일할 40대는 몸 관리가 말처럼 쉽지 않다) 늙어감은 삶의 불안을 더하는 요소가 될 수밖에 없다.

“나는 괜찮을 거야”라고 생각하는 ‘낙관주의적 편향’도 늙어 가는 몸에는 별다른 영향을 주지 못한다. 어디가 아프다고 혼잣말이라도 하면 당장 병원부터 가보라는 잔소리에 “괜찮아, 내 몸은 내가 잘 알아” 하면서 고집을 피우는 것도 낙관주의적 편향의 일종이긴 하다. 젊고 건강했을 때는 그 근거가 ‘이 나이에 무슨 일 있겠어. 좀 쉬면 괜찮겠지.’ 하는 순수한 낙관주의였겠지만 40대에 들어선 후 편향에는 건강하지 못하면 어쩌나 하는 불안이 깃들어 있다.

감각으로 확인된 사실들은 그 불안감을 증폭한다. 특히 사망 원인에 관한 통계를 보면 40대의 불안은 그저 직감 정도가 아님이 증명된다. 10대, 20대, 30대의 사망원인 1위는 자살이다. 아직 신체적 노화나 질병에 대한 낮은 저항성 따위로 죽는 일은 드물다는 얘기다. 그런데 40대부터 사망원인이 암으로 바뀐다.

40대가 되면 몸의 강건함과 저항력이 예전과 완전히 다르다는 사실이 선명하게 드러난다. 많은 40대가 아직은 괜찮다고 말은 하지만 불안을 떨쳐내기 위한 자기합리화인 측면이 강하다는 걸 부정하기 힘들다.

원문: 마흔하나, 생각을 시작하다