지금부터 딱 15분만, 혼자서 아무것도 안 하고 가만히 있어 보자.

스윽 보기에는 쉬워 보이는 과제다. 아니, 어쩌면 세상에서 제일 쉬운 종류의 과제인지도 모른다. 일도 아니고, 공부도 아니고, 창작 활동도 아니고, 운동도 아니고 그냥 단지 10분만 가만히 있으면 된다니. 이것이 뭐 그리 어려운 일일까. 하지만 우리의 예상과는 달리, 실제 저 ‘가만히 있기’ 과제를 수행한 사람들의 상당수는 해당 과제가 결코 쉽지 않았다고 말한다.

휴대전화도 없고, 책도 없다. 이야기를 나눌 사람도 없다. 할 수 있는 것은 머릿속으로 각종 상상의 나래를 펴는 일뿐이다. 1분, 2분, … 차츰 시간이 지남에 따라 점차 생각이 바뀌어 간다. 지루하고, 따분하고, 답답하고, 힘들다. 과제 시작 전에는 15분이야 잠깐일 것으로 생각했는데 막상 아무것도 안 하는 상태에서 15분을 보내자니 왜 이리 남은 시각이 길게만 느껴지는지.

지루한 공상을 반복하다, 슬슬 몸이 근질거리기 시작한다. 가만히 있자니 좀이 쑤셔 견딜 수가 없다. 몰래 손가락, 발가락을 꼼지락거려 본다. 버릇이 나쁜 누군가는 눈치 보며 손톱을 물어뜯기 시작한다. 눈을 스윽 돌려보니 다리를 조금씩 떠는 사람도 있다.

아무것도 안 하고 가만히 있어야 한다는 생각에 최대한 행동을 억제해본다. 하지만 정신을 차려보니 나도 모르는 새에 계속해서 이리저리 몸을 뒤척이고 있다. 움직여야 할 사소한 구실이라도 생긴다면, 그보다 더 행복할 수는 없을 것 같은데. 이 끔찍하게 지루한 시간을 끝낼 수만 있다면.

나태함(idleness)에 대한 혐오. 그리고 정당화된 분주함(justifiable busyness). 2010년, 심리학자 Hsee, Yang과 Wang은 흥미로운 연구 결과를 선보였다. 인간은 가만히 있는 상황을 싫어하며 그 상황에서 벗어날 수 있다면 기꺼이, 사소한 구실을 받아들여 별 의미 없는 행위에라도 임할 수 있음을 밝히는 것이 그들 실험의 목적이었다.

첫 번째 실험의 개요는 이러했다. 휴대폰이나 책 등 가지고 있는 물품을 모두 반납한 실험 참여자들은 총 2번의 설문지 작성을 요청받았다. 첫 번째 설문지 작성 완료 후, 실험 진행자는 참여자들에게 15분 뒤 두 번째 설문지 작성이 있을 것이라 말하면서, 첫 번째 설문지를 가까운 곳(‘나태함’)이나 멀리 떨어진 곳(‘분주함’)에 제출해달라는 요청을 한다(어느 곳에 제출하든 선택에 따른 이익/불이익은 전혀 없다는 설명과 함께).

한편, 전체 실험 참여자들은 총 2개의 조건에 우선적으로 배정되었다. 첫 번째 설문지 제출 시 사탕을 보상으로 지급받는 것은 공통 사항이나 한 조건의 참여자들에게는 가까운 곳에 제출하든, 멀리 떨어진 곳에 제출하든 동일한 사탕을 받게 될 것이라 말한다(‘같은 사탕’ 조건).

반면 다른 한 조건의 참여자들에게는 가까운 제출처와 멀리 떨어진 제출처에서 제공하는 사탕이 각각 다를 것이라 말한다(‘다른 사탕’ 조건). 끝으로 첫 번째 설문지 제출이 끝난 참여자들은 모두 방금 15분 동안, 얼마나 행복감을 느꼈는지 묻는 측정에 임한다(첨언하자면 사탕은 밀크초콜릿 맛과 다크초콜릿 맛, 두 가지로 준비되었고 사전연구 결과, 두 사탕에 대한 일반적인 선호도는 비슷했다).

가설: 사람들은 나태함을 혐오하는 심리를 가지고 있으므로, ‘멀리 떨어진 곳에 제출하면 다른 맛의 사탕을 받을 수 있다’는 사소한 계기만으로도 기꺼이, 멀리 있는 곳에 설문지를 제출하려 할 것이다.

질문 1. 가까운 곳에 낼 것인가, 멀리 있는 곳에 낼 것인가?

상식적으로 생각해보면 가까운 곳에 설문지를 제출하는 것이 보다 합리적이다. 가까운 곳에 제출하든, 멀리 떨어진 곳에 제출하든 선택에 따라 주어지는 유불리는 전혀 없었기 때문이다. 특히 ‘같은 사탕’ 조건의 참여자들에게는 선택에 따른 차이가 전혀 존재하지 않는 상황이었다. 어느 곳에 제출하든, 그들은 원하는 맛의 사탕을 고를 수 있었다.

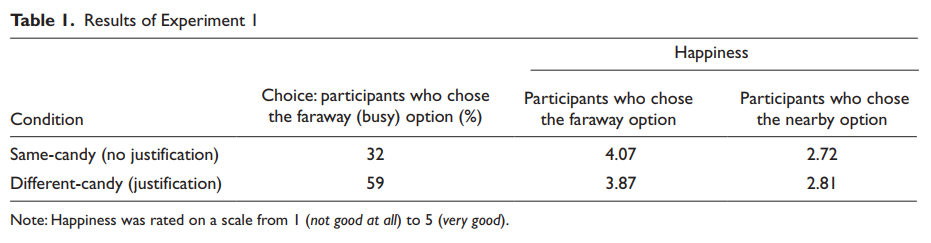

실제로 ‘같은 사탕’ 조건의 참여자들 가운데 ‘굳이’ 멀리 떨어진 곳에 가서 설문지를 제출하는 선택을 한 사람의 비율은 약 32%에 불과했다(개인적으로는 32%의 비율도 놀랍다. 무려 3분의 1 아닌가!). 그러나 ‘다른 사탕’ 조건에 놓인 참여자들은 달랐다. 멀리 떨어진 곳에 제출하면 다른 맛의 사탕을 먹을 수 있다는 말을 들은 참여자들은 보다 더 적극적으로, ‘굳이’ 힘든 수고를 감내하는 선택을 했다.

무려 59%에 달하는 참여자들이 ‘나태함’보다는 ‘분주함’을 원했던 것이다. 사전연구 결과로 입증되었듯, 어느 맛의 사탕을 먹나 사실 거기서 거기라고 생각했음에도 말이다. 연구자들은 다음과 같은 결론을 내린다. 그들이 원했던 것은 ‘다른 맛의 사탕’이 아니라 ‘나태함’으로부터의 탈출이었다고.

질문 2. 자발적으로 원해서 간 것인가?

실험자의 카리스마나 권위에 의해(demand characteristics, 요구특성), 부지런한 사람으로 보이고 싶다는 생각에(impression management, 인상관리) 굳이 멀리 가는 선택을 한 것은 아닐까? 즉, 결국 다른 이유가 있어 멀리 가는 선택을 한 것일 뿐, 사실 행복한 마음으로 그 길을 선택했던 것은 아니지 않을까? 그러나 놀랍게도, 가까이 있는 곳에 설문지를 제출한 이들보다 멀리 있는 곳에 설문지를 제출한 이들이 실제로 더 행복한 기분을 느꼈다고 답했다.

혹자는 여기서도 의문을 거두지 않을 것이다. 먼 길을 다녀오면서 바보 같았던 자신의 결정을 정당화시켜버렸기 때문에(postchoice cognitive dissonance, 사후선택 인지 부조화) 행복하다는 응답이 더 나온 것은 아닐까 하는 의문 때문이다. 그러나 연구자들이 실시한, 또 다른 사전연구의 결과는 ‘나태함’보다는 ‘분주함’을 선택한 것이 자발적인, 행복함을 위한 선택이었음을 말해준다.

사전연구의 참여자들은 실험 상황에 대한 설명을 듣고 나서 가까운 곳에 제출하는 것이 더 행복할 것 같은지, 아니면 멀리 떨어진 곳에 제출하는 것이 더 행복할 것 같은지 묻는 질문에 답하였다. 분석 결과, 참여자의 대다수는 멀리 떨어지는 곳에 제출하는 것이 더 행복하리라 예측하였다. 이로써 ‘분주함’을 선택한 이들의 행복이, 신념과 행복의 불일치로부터 기인한 것이라는 대안적 설명은 설득력을 잃게 되었다는 것이 연구자들의 설명이다.

연구자들은 두 번째 실험에서도 그들의 가설을 지지하는 결과를 얻었다. 두 번째 실험의 경우, 첫 번째 실험과 조건이 거의 같았다. 그러나 단지 실험 진행자가 가까운 곳에 제출하거나, 멀리 떨어진 곳에 제출하라는 강제적인(forced-) 지시를 내렸다는 점만이 달랐다. 연구 결과는 첫 번째 실험과 동일했다. ‘나태함’ 조건에 놓인 참여자들보다, ‘분주함’ 조건에 놓인 참여자들이 더 높은 행복감을 보고했던 것이다.

정리하자면 사람들은 가만히 있는 것을 잘 참지 못한다. 아니, 단순히 참지 못하는 것을 넘어, 아무것도 하지 않고 가만히 있는 자신의 상황이 ‘행복하지 않다’라고 느낀다. 아주 사소한 것이라도, 움직일 구실을 만들어준다면 행복감은 극적으로 증가한다.

인간은 왜 가만히 있지를 못하는가?

연구자들은 진화심리학적(Evolutionary Psychological)인 단서를 꺼내 들었다. 척박한 원시 자연환경에서 살았을 먼 인류의 조상들은 생존 가능성을 조금이라도 더 높이기 위해 자신이 보유한 신체적/정신적 에너지를 최대한 보존하는 방향으로 진화되어야 했을 것이다. 즉, 목적 없이 에너지를 소모하는 행동은 생존에 위협적인 것으로 각인되어 있었으리라.

그러나 오늘날, 현대 문명의 발전과 더불어 생존에 필수 불가결한 자원들이 풍족해졌다. 사람들은 이제 더 이상 ‘먹는 것’, ‘자는 것’, ‘살아남는 것’ 등을 절체절명의 목표로 삼아 움직이지는 않게 됐다. 그 결과 사람들은 예상보다 ‘과도한(excessive)’ 양의 에너지를 남기며 살게 되었고, 따라서 이제는 이 주체할 수 없는 에너지를, 오히려 내보낼 수 있는 방향을 선호하게 되었다는 것이다.

그러나 에너지를 보존해야 한다는, 진화의 역사를 통해 각인된 본능 덕분에 별다른 목적 없이 에너지를 소모하는 행동 그 자체만은 여전히 경계하려 할 것이다(그래서 연구자들은 아주 사소한 계기라도, 움직일 수 있는 이유가 참여자들에게 필요했을 것이라 보고 있는 듯하며 이는 실험으로 증명된 부분이기도 하다).

사실 이 연구 논문에는 아쉬운 구석이 적지 않다. 우선 실험에서 나타난, 사람들의 겉으로 드러난 ‘행동적 결과’만을 토대로 진화심리학적 근본 메커니즘을 설명하려 한 것에는 무리가 있다. 가령 내러티브 분석 등의 질적 연구 방법을 추가하여 실제로 참여자들이 어떤 이유로 그러한 행동적 선택을 한 것인지 보다 섬세하게 추적해보는 작업이 필요했을지 모른다.

한편 연구자들은 ‘지난 15분 동안 기분이 얼마나 좋았는지(How good did yon feel in the last 15 minutes)’에 관해 리커트 5점 척도 상에서 자기 보고식으로 응답하도록 하고 이것을, 나태함(idleness) 보다 분주함(busyness)이 더 행복하다는 주장의 근거로 삼았다. 그러나 행복(happiness)이라는 용어를 사용하려 했다면, 적어도 단일 문항에 의한 측정은 아무래도 아쉽다.

가장 큰 아쉬움이라면 역시 핵심 개념에 대한 조작적 정의, 혹은 외적 타당도의 문제다. 나태함(idleness)과 분주함(busyness)이라는 것이 실험상에 구현된 것과 실생활에서의 형태들과 얼마나 같으며 또 얼마나 다른가? 비록 연구자들은 논문의 마지막 주석에서 ‘보통 수준의 나태함과 분주함(Only moderate levels of idleness and busyness)’에 초점을 맞췄음을 밝히고 있지만, 이 역시 애매한 것은 마찬가지다.

후속 연구에서는 나태함과 분주함 개념에 대한, 보다 수준 상에서 보다 체계적으로 세분화된 접근이 필요할 듯싶다. 물론 진화심리학적 설명을 끌어온 것으로 보아 외적 타당도나 응용 가능성보다는 기초적인 심리 메커니즘 규명에 보다 초점을 맞춘 것으로 보인다. 그러나 그러한 목적에 충실할 것이었다면 서론에 장황하게 서술한, 지나치게 포괄적인 문제의식은 다소 아쉽다.

하지만 이 논문의 진정한 가치는 연구 주제의 독창성, 그리고 실험 설계 상의 파격성과 나름의 정교함에 있다고 본다. 흔히 하듯 설문지나 시나리오 등에 의존한 것이 아닌 그들만의 독창적인 실험 설계를 기획했다는 점이 무척 인상적이다. 또한 나름 정교하게 고안된 실험은 대안적 설명의 가능성을 쉽게 허락하지 않는다.

앞서 설명했듯 여러 번의 걸친 예비 조사 등은 실험 결과에 대한 내적 타당도와 신뢰도를 높이고 있다. 무엇보다 ‘인간은 왜 가만히 있는 것을 참지 못하는가?’라는 질문은 평소라면 미처 생각해볼 수 없었을, 무척 흥미로운 연구 주제다. 굳이 생각해보면 주의력 결핍 과잉 행동장애(ADHD, attention deficit / hyperactivity disorder) 정도나 떠올려 봤을까? 인간 보편의 기저 메커니즘으로 그 가능성을 확대시킨 시도에 나는 높은 점수를 주고 싶다.

원문: 허용회의 블로그