삶과 죽음, 정확히 말하면 주야장천 죽음만을 읊는 책을 두 권 냈다. 그리곤 내 삶에 소소한 변화가 생겼다. 그중 하나는 각계각층에서 죽음을 읊는 책이 내게 쏟아지기 시작한 것이다. 보통 죽음을 다루거나, 죽음을 깊이 생각했거나, 죽은 사람들이 써낸 한 권의 책에 첨언을 부탁하는 것이었다.

줄거리도 다양했다. 죽음을 앞둔 신경외과 의사의 유명한 수기부터 시작해서 죽은 권투선수, 죽음을 앞두고 자전거 일주를 한 사내의 책, 수많은 죽음을 목도한 의사의 책이 두 권, 죽음을 연구한 의사와 호스피스 병동에서 일하던 사람과 통증과 죽음을 연구하는 과학자의 책이 있었다. 기어코 한 마디씩 더 붙여서 출판했다. 게다가 방송이나 매체, 언론, 행사 같은 자리마다 죽음의 의미와 고찰에 관해 물었다. 죽음 전문가라도 된 것 같았다.

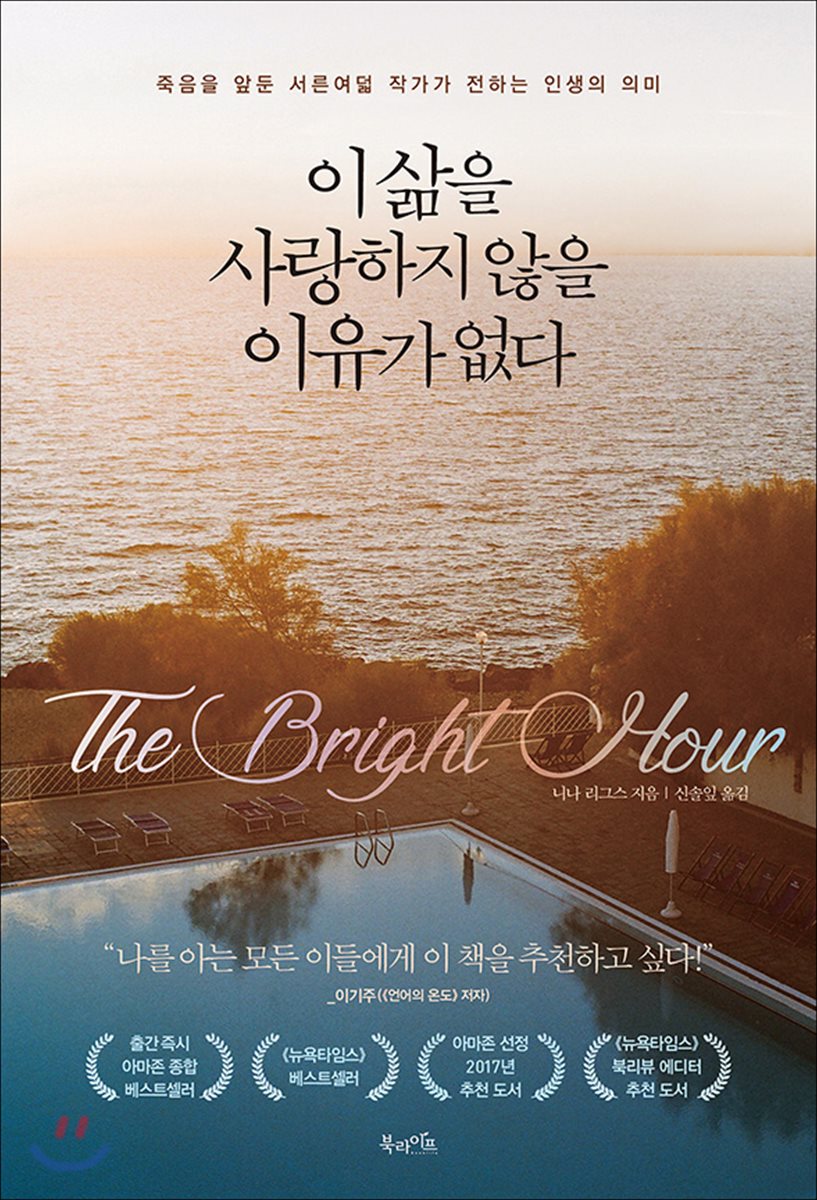

그러던 내게 니나 리그스의 『이 삶을 사랑하지 않을 이유가 없다』라는 또 한 권의 책이 도착했다. 이번에는 죽음을 연구하거나 보던 사람이 아니라 대학에서 문학을 가르치던 작가였다. 그리고 내게 쏟아진 많은 책의 저자처럼, 그녀도 이 세상에 없었다. 나는 큰 기대감 없이 책을 읽기 시작했다. 굳이 설명하자면 죽음에 대한 피로감만 있었다. 그러나 곧 이 책은 무엇인가 다르다는 것을 깨달았다.

결국 책은 많은 문장의 집합이다. 문장을 잘 쓰는 사람은 아름다운 책을 만든다. 리그스는 노스캐롤라이나 대학교 영문학과에서 시를 전공하고 시인으로 시집을 냈다. 대학원에선 예술을 전공했고, 죽기 전까지 글쓰기를 강의했다. 그래서인지 이 책에 적힌 문장은 우리가 흔히 칭하는 ‘잘 쓴 글’이 아니었다. 대신 그녀의 증조부인 시인 에머슨이 남겼다는 ‘이 단어를 잘라내면 피가 흐를 것이다. 단어는 살아 있는 혈관이다’ 같은 말처럼 고유한 형태와 형질이 있는 작가의 문장이었다. 이런 기조로 책은 끝까지 이어진다. 그리고 내게 아름다운 문장은 절대 피로할 수 없는 것이었다.

서두부터 그녀는 유방암 진단을 받는다. 그리고도 일상은 흘러간다. 사랑하는 남편과 두 아이, 암을 앓아 죽어가는 어머니, 자신이 감명 깊게 읽은 여러 책, 그리고 독한 항암치료와 한쪽 가슴을 잃고 나서도 계속되는 삶. 그 와중에 그녀 문장의 고유한 형질인 위트는 멈추지 않는다. 가령 말기 암 환자만이 받아들 수 있는 ‘나는 인공수액공급과 인공영양공급 모두 원합니다. 나는 인공수액공급만 원하고 인공영양공급은 거부합니다. 나는 인공영양공급만 원하고 인공수액공급은 거부합니다. 나는 인공수액과 영양공급을 모두 거부합니다.’ 따위의 문서를 읽고 마치 ‘와인과 맥주 중에 뭘 원해?’라고 묻는 듯한 어처구니없음과 아이러니함을 찾아내는 것이다.

이제는 달라져 버린 일상의 위트가 나열되는 서사에서 그녀는 문장과 세계의 이름다움을 잠시도 놓지 않는다. 매 페이지 그녀의 재치와 서술에 감탄할 수밖에 없다. 대신 그것들은 시간이 흐를수록 죽음과 매우 밀접해진다. 그녀가 반복적으로 언급하는 『몽테뉴의 수상록』 속 문장처럼 “말이 쓰러지고, 기와가 떨어지고, 핀에 살짝 찔렸을 때조차 ‘만일 이것이 죽음이었다면?’ 하고 생각하며 항상 죽음을 떠올리자.” “우주는 유동적이고 변덕스럽다. 영속성은 단지 상태에 지나지 않는다.” “내 모든 시간을 놓아줄 준비를 한다. 일말의 후회 없이, 자연의 이치에 따라 소멸될 시간을 담담하게 받아들인다.” 같은 죽음을 떠올리는 인용구다. 이미 죽은 몽테뉴나 자신의 조상을 떠올리며, 일상 속에서 시시각각 죽음을 생각하는 그녀의 문장은 지속적으로 아름답다. 마치 그녀가 영속할 것처럼.

하지만 어느 날 그녀는 척추가 부러지고 고독한 MRI 통을 거쳐 그것이 암이 전이된 결과였다는 사실을 통보받는다. 이제 아름다운 문장 속에서 영원할 것 같았던 그녀의 생이 6개월밖에 남지 않았다. 그럼에도 그녀의 위트는 멈추지 않는다. 서사의 결이 달라지지 않았음에도 화자가 죽음을 앞두었다는 사실은 독자들에게 지나치게 스며들어와 글을 읽어가며 울먹이다가 동시에 가끔씩 실없이 웃어야만 한다.

종국에 그녀는 핵의학 검사를 받는다. 방사성동위원소를 인체에 주입한 후 사진을 찍어 전신의 암을 찾는 검사다. 암이 없다면 그 검사에서 인체는 그냥 깨끗한 골격의 모양으로 발현된다. 암이 있다면 흑백의 인체 골격에서 전이된 부위만 밝게 빛난다. 그녀는 자신의 전신의 뼈마디가 밝게 빛나는 검사 결과를 받아들고 독백한다.

까만 화면 위 흰색 병변들. ‘브라이트 스팟(bright spot)’이란 단어는 불행 속 한 가닥 행운이라는 원래의 뜻에서 멀리 벗어나 위험, 통증, 병의 진행이라는 새로운 의미로 다가왔다. 방사선 치료를 계속해야 하고 더 자주 검사를 받아야 하며 더 많은 진통제를 처방받을 거란 뜻이었다. 암이라는 이해할 수 없는 세계에서 나는 칠흑같이 어두운 화면을, 불이 꺼진 도시의 골격을, 폐허가 된 마을의 뼈를 찾아 헤맨다. 그 어떤 집에도 불이 켜져 있지 않고, 그 어떤 길에도 가로수 불빛이 빛나지 않으며, 그 어떤 벽난로에도 연기를 피운 흔적이 없는 어둠의 마을을. 위층 이층침대에서 책 속 공룡을 비추는 스탠드 불빛도 사라지고, 소원을 기다리며 타오르는 생일 촛불 하나조차도 허락받지 못한 도시를 바라고 있다. 생명의 흔적 하나 없고, 새로운 희망의 기미도 없는 세상을 꿈꾼다.

이것은 내가 병원에서 자주 목격하던 결과물이었으되 스스로 진단받아보지는 못했으므로 내가 생각하지 못할 사유의 영역이었다. 하지만 그녀는 그것이 내 것이라는 사실임을 깨닫고 ‘암이라는 이해할 수 없는 세계에서 나는 칠흑같이 어두운 화면을 찾아 헤맨다.’와 같이 묘사했다.

이윽고 여생을 정리하던 그녀의 서술에서 종말은 갑자기 찾아온다. 그녀는 아이들에게 오늘은 숙제하지 않아도 된다고 이르고, 뛰어나간 아이들과 같이 마당에서 노을을 바라본다.

곧 어두워질 시간이었다. 따뜻한 겨울 저녁 특유의, 종말 후 세상을 뒤덮는 듯한 음침한 빛이 하늘을 물들이기 시작했지만 아이들에게 차마 집으로 들어가자는 말이 나오질 않았다. 무슨 일이 있어도 아이들에게 집으로 돌아가자는 말을 할 수가 없을 것 같았다.

주저하는 문장으로 그녀의 수기는 끝난다. 마치 해가 저물어 노을빛이 세상을 뒤덮는 듯한 배경으로, 두 아이들이 뛰노는 마당을 바라보는 풍광에서, 세상은 더 이상은 어두워지지 않을 것처럼. 그 주저함으로 그녀의 재기발랄한 문장은 뚝 끊긴다.

그다음 페이지, 다른 화자는 그녀가 원고를 마치고 한 달 뒤에 죽었노라고 알린다. 그 틈은 여태껏 나와 글로 대화하던 그녀가, 한 달간 펜조차도 쥘 수 없는 고통을 느끼며 죽어갔음을 침묵으로 보여준다. 끔찍한 고통. 몽테뉴도, 아름다운 문장도, 재기발랄한 위트도 생각나지 않는, 오직 죽음만을 기다리는 순간. 그 순간을 겪어야 했던 것이 하필 그녀란 것을 믿을 수가 없다. 그 문장들을 만든 사람이 이 세상에 존재하지 않는다는 사실을 믿을 수가 없다.

문학은 아름답게 영속하는 것이고 심지어 죽음조차도 너무 아름다운 것이다. 책을 덮은 날, 나는 그녀를 위해 하루 종일 울었다. 어떤 죽음과 세상에 존재하는 문장의 아름다움을 기리기 위해.