우리는 언제부터 남성팀, 여성팀으로 나누어 마주 보게 되었을까요. 초등학교 소풍 때 ‘헬로 팬돌이’라는음료수를 파란색은 남자 맛, 분홍색은 여자 맛이라고 나눠줬을 때부터?

아닙니다. 아마 300년 전을 떠올려야 할 것 같습니다. 영국에서는 커피 한 잔 때문에 세계 최대의 부부싸움이 일어난 적이 있거든요. 트위터만 없었다뿐이지… 아주 살벌한 설전이었습니다. 오늘은 그 이야기를 대신 전해드리겠습니다.

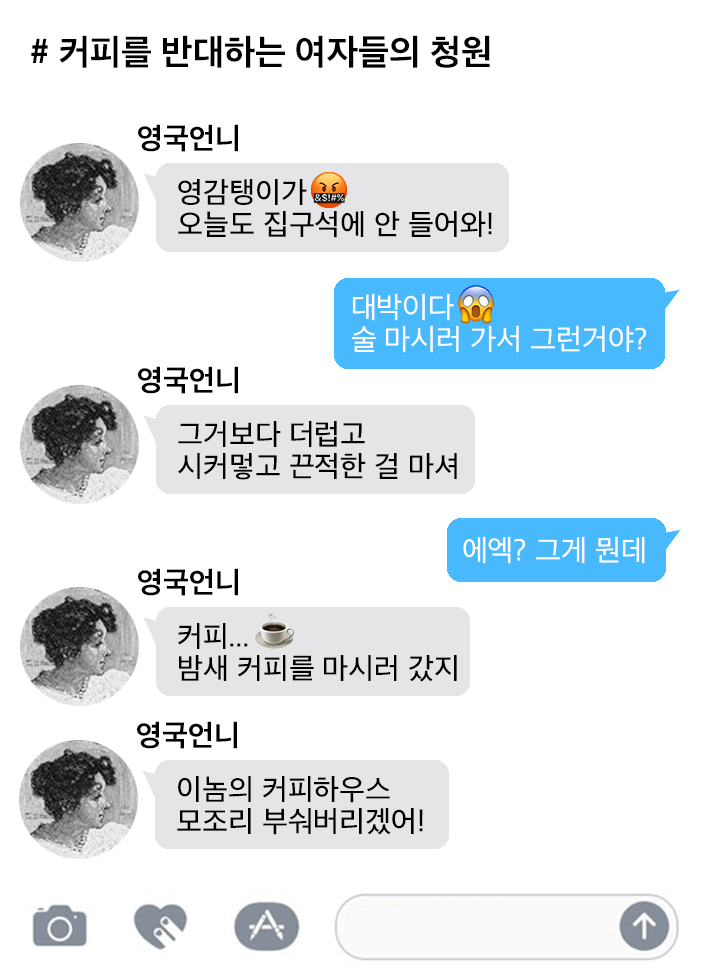

17세기 런던. 부인들이 모여 하나의 물건에 손가락질을 하고 있습니다. “이 비열하고, 시커멓고, 끈적끈적하며, 불결하고, 쓰고, 짜증 나는 냄새가 나는 더러운 물!” 바로 커피입니다. 심지어 17세기는 커피를 못 마시면 교양인 취급을 받지 못하던 시대였는데 말이죠.

우리는 그들의 입장에서 이해해볼 필요가 있습니다. 영감탱… 아니 남편들이 밤새 집에 오지 않습니다. 커피하우스에서 이야기를 나누느라 말이죠. 시민의 대학이라고 불리는 커피하우스에서는 다양한 토론과 강의가 있었지만, 거기에 빠져서 집과 일을 신경 쓰지 않는다는 것이 문제였습니다. 게다가 여성은 커피하우스에 출입을 할 수 없었습니다.

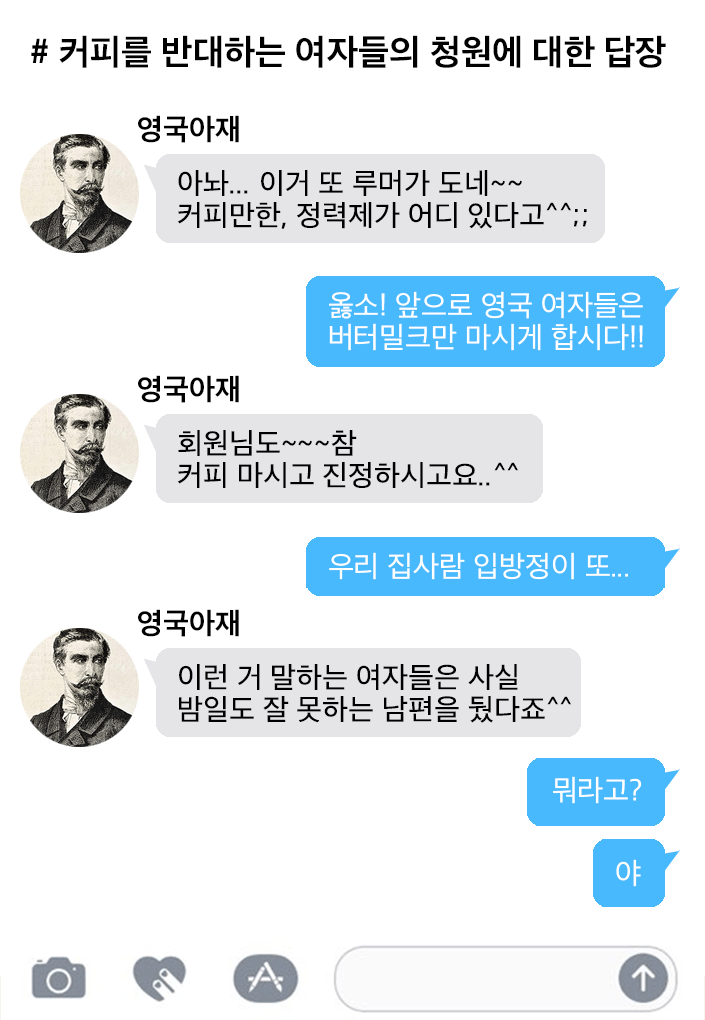

즉, 그녀들은 커피를 비난하면서 남성들만 향유하는 문화 전반에 대한 비판을 가한 것입니다. 어떻게 보면 여성 인권운동의 시작이라고 볼 수 있겠지요. 하지만 비판이 날로 강도가 세지며 커피에 대한 루머를 씌우게 됩니다. “커피를 마신 영국 남자들의 정력이 프랑스 남성만큼이나 형편없어졌다” 의문의 프랑스인 1패.

다른 건 다 용서해도. 정력만은(?!) 넘어갈 수 없었던 남성들도 분개하고 맙니다. 그들은 “커피야말로 정력을 충만하게 만들어주는 사랑의 묘약이다. 정력이 약해졌다는 주장은 여성들이 남성을 혹사시켰거나, 형편없는 남편을 두었기 때문이다!”라며 의문의 팀킬에 성공합니다.

그들의 주장도 정도를 넘어서게 되었습니다. 심지어 “우리가 커피하우스를 가는 덕분에 여성들이 자그마한 불륜을 즐길 수 있지 않았냐”라는 소리도 있었는데요. 영국 역사상 가장 크게 일어난 부부싸움은 결국 여성들의 패배로 끝이 납니다. 이후 영국 여성들은 가정에서조차 커피를 마실 수 없었으니까요.

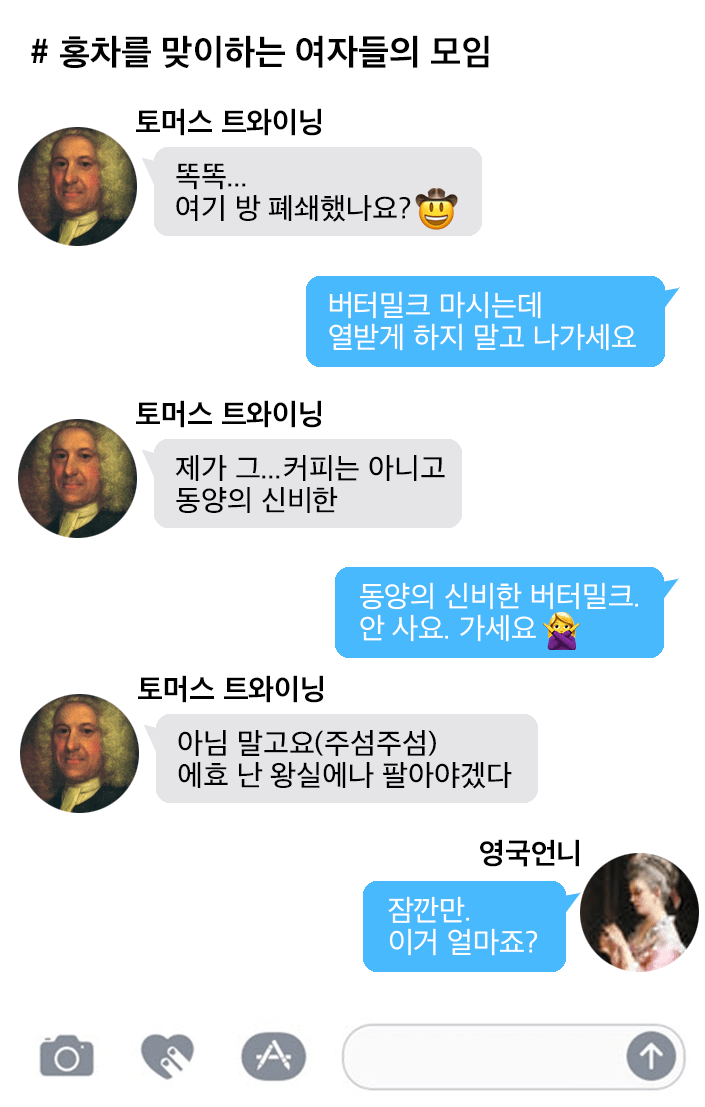

술을 제외한 거의 모든 음료는 커피하우스에서 구입할 수 있었습니다. 때문에 여성들은 시큼한 버터밀크를 마실 수밖에 없었는데요. 하지만 동양에서 건너온 어떤 음료가 여성들의 손에 들어오게 됩니다. ‘홍차’입니다.

물론 이전에도 홍차는 커피하우스를 통해 구입할 수 있었습니다. 하지만 1717년 트와이닝이라는 상인이 집에서 마실 수 있는 ‘차 세트(홍차+도자기)’를 판매한 것입니다. 트와이닝이라는 차 브랜드는 영국의 가정에 들어오게 되며 성공 가도를 달리게 됩니다.

여성들은 더 이상 커피하우스를 필요하지 않게 되었습니다. 찻잎의 종류를 블렌딩 할 수 있는 선택권이 있었을뿐더러 매끈하고 화려한 도자기가 갖춰져 있었고. 무엇보다 있어빌리티 한 차를 만들고 마시는 과정까지. 그녀들이 원한 세계가 거실에서 열릴 수 있었기 때문입니다. 영국 여성들은 홍차로 뭉치기 시작합니다.

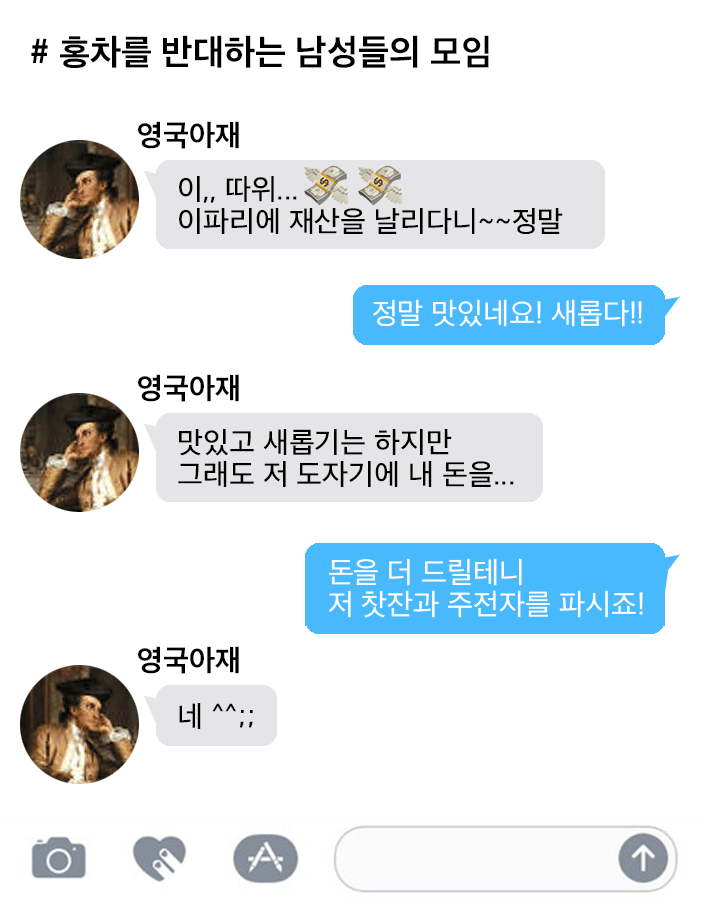

남성들은 불만이 쌓이게 됩니다. “이따위 이파리에 돈을 쓰다니!” 하지만 맛있으니까 홀짝 합니다. 또한, 겹겹이 쌓인 중국산 도자기(그때는 메이드 인 차이나가 가장 비쌉니다)를 보며 “이것들이 내 재산에 막대한 손해를 입히고 있다”라고 말합니다. 그런데 나보다 높은 계급의 사람이 도자기를 보며 교양을 칭찬합니다. 이럴 수가.

커피하우스는 점점 어두운 선술집의 분위기가 되어가고, 영국은 거실에서 모여 홍차를 마시는 게 가장 힙(?)하다고 여겨집니다. 이런 모임에 대한 초대권은 모두 여성에게 있었기 때문에 영국 남성들은 거실 한구석에서 고개를 끄덕이는 것밖에 할 수 없었습니다.

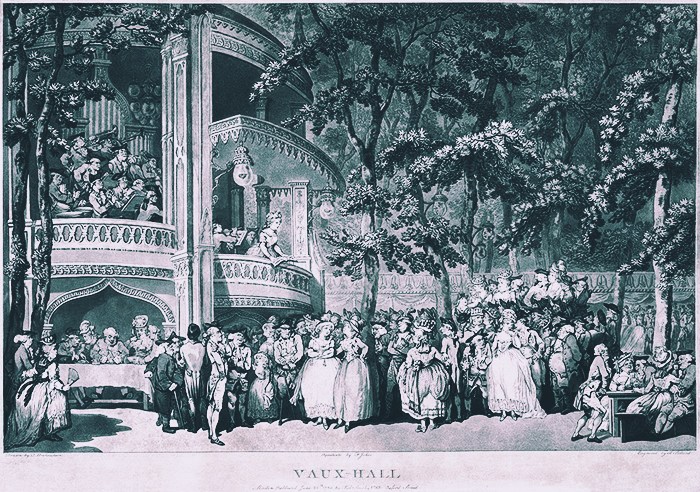

아시다시피 영국은 홍차의 나라가 됩니다. 홍차를 마시는 자리가 늘어나자 각 가정의 거실로는 인원을 충족시킬 수 없었습니다. 때문에 넓은 공원이나 뜰에 티테이블을 두고 차를 즐기는 자리가 만들어집니다. 플레저 가든(Pleasure Garden). 오늘날의 티가든은 이렇게 만들어집니다. 영국 최초로 남녀 공동으로 사용 가능한 공공장소로 말이죠.

음료 한 잔에도 싸우는 우리들이었다

한 잔의 음료를 마주 앉아 마시기 위해서도 우리는 이토록 힘든 갈등을 겪었습니다. 최근 SNS 벌어진 일련의 충돌과 손가락질의 과정 역시 다소 어려운 부분이지요. 서로를 이해하기에는 너무 짧은 시간이기에 더욱 아프게 흘러가는 것 같습니다.

아직 차의 온도는 식지 않았습니다. 우리가 평등하게 마주 앉아 이야기할 수 있는 자리들이 생겨났으면 좋겠습니다.

*참고문헌 : 베아트리스 호헤네거 『차의 세계사, 동양으로부터 선물』