여러분에게는 라이벌이 존재하는가? 일할 때 누구와의 경쟁을 염두에 두고 있는가? 절대다수의 막연하고 추상적인 장삼이사들인가, 아니면 예전부터 눈여겨봐 왔던 ‘누군가’인가? 한 번 곰곰이 생각해보자.

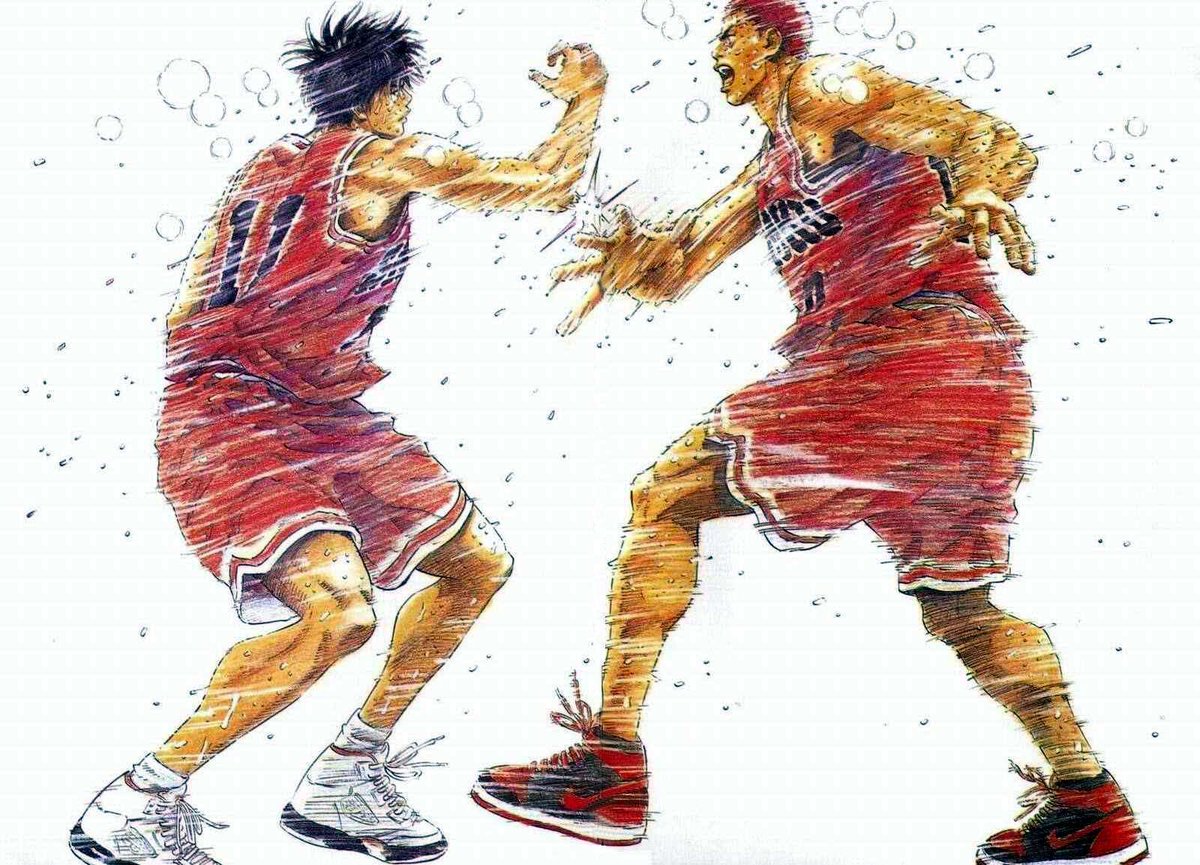

나보다 잘나 보이는 역할 모델(role model)이 아니다. 그렇다고 나보다 못나 보이는, 반면교사로 삼을 대상도 아니다. 나와 비슷한 처지에 놓여 있으며, 목적의식이 유사하고, 실력은 비등비등한 사람. 만화에서나 보던 그런 사람이 과연 나에게도 있었던가?

라이벌을 갖는다는 것은 왜 좋은 일일까. 늘 신경 써야 하는 상대가 생기면 피곤하고 ‘저 사람보다 잘 해야 한다’는 부담감과 스트레스가 상당할 것 같은데, 그럼에도 라이벌을 가져야 하는 이유가 있을까? 여기 그런 위험 요소에도 여러분이 라이벌을 곁에 두면 얻게 될 몇 가지 중요한 이점이 있다.

첫째, 라이벌은 나의 목표 추구(goal pursuit) 과정에 도움을 준다. 라이벌은 내가 넘어야 할 존재이기도 하지만 동시에 내가 가야 할 길을 더 밝고 명료하게 비춰줄 ‘참조의 대상’이기도 하다. 우리는 라이벌보다 목표에 더 가까워지기를 희망하지만 라이벌의 실력이 만만치 않은지라 라이벌이 나보다 한발 앞설 때도 있다. 그때 우리는 라이벌의 행동을 유심히 지켜본다.

그가 다음 단계에 어떤 새로운 목표를 설정하는지, 목표에 한발 앞서간 그가 어떤 새로운 경험과 상황에 처하는지 살펴본다. 그리고 그렇게 얻은 정보는 내 현재 목표를 다듬고 방향을 설정하는 데 활용된다. 결론적으로 우리는 라이벌과 앞서거니 뒤서거니 하며 상대의 목표와 나의 목표를 비교한다. 잘된 점은 벤치마킹하고 부족해 보이는 점은 보완해가면서 각자의 목표를 세밀하게 다듬어갈 수 있다.

둘째, 라이벌의 존재는 내가 하는 일에 애착을 강화해준다. 사람들은 희한하게도 ‘나만 그런 것이 아니다’라는 느낌을 갖고 싶어 한다. 예를 들어보자. ‘힐링’을 가치로 내걸어 놓은 심리학 교양서적에서 사람들이 바라는 바이기도 하다. 현재 불안하고, 아픈 것. 열등감을 느끼고, 동기부여가 마땅치 않아 좌절감을 경험하는 것. 이러한 부정적인 감정들이 잘못된 것이 아니며 비단 나만 경험하는 것도 아니라는 느낌을 갖고 싶어 한다.

무언가 일을 함에 있어서도 마찬가지다. 우리는 대개 프런티어, 선구자가 되기를 원하지 않는다. 그러한 사람들은 어딘가 특별함이 있는 사람들일 뿐이다. 대부분 평범한 사람들은 그보다는 ‘나뿐이 아닌 일’을 하고 싶어 한다. ‘나만 하는 일’보다는 비교적 안정적이고 위험 부담이 적은 길이라 믿기 때문이다. 특히 남들이 가지 않는 길을 가는, 좋은 대학을 나와 취업 전선에 뛰어들고 연봉이 비교적 높으며 안정성 또한 보장되는 직장을 잡는 등 교과서적인 진로를 밟지 않는 이들에게 라이벌의 존재는 중요하다.

내가 지금 걷고 있는 이 길이 잘못된 것이 아니라는, 있는 힘껏 몰입할 가치가 있는 길이라는 사실을 함께 나눌 라이벌이 필요하다. 상대가 몰두하는 것, 또 내가 그 일에 몰두하는 걸 보며 우리는 우리의 감정, 생각에 관한 해석을 내린다. ‘이 일이 가치가 있구나’ ‘열심히 애쓰는 것을 보니 저 사람이나 나나 이 일을 좋아하나 보다.’라고 말이다. 심리학자 대릴 벰(Daryl Bem)의 자기 지각 이론(Self-perception Theory)이 떠오르는 대목이다.

셋째, 라이벌은 나의 자존감을 높여준다. 이 명제에 대해 고개를 갸우뚱하시는 분도 있으리라 생각한다. 라이벌은 오히려 내 자존감을 위협할 수 있는 존재가 아닌가? 라이벌을 이겼을 때 자존감이 높아질 일이지 그렇지 않다면 우리가 라이벌을 통해 자존감을 추구하는 것이 가능하단 말인가? 등의 반응이 예상된다. 그러나 라이벌은 그 ‘존재’ 자체만으로 나의 자존감을 높여줄 수 있다고 감히 말씀드리고 싶다. 그리고 이것은 경쟁의 결과로 인해 나타나는 자존감의 증감과는 본질적으로 다른 문제라는 사실 또한.

라이벌의 성립 요건을 생각해보자. 누군가 내 라이벌이 된다는 것은 과연 어떤 의미인가? 그는 나에게 동등한 실력, 배경을 지닌 것으로 인식되는 존재다. 나보다 많이 뛰어나지는 않지만 그렇다고 나와 대적할 수 없을 정도로 뒤떨어지지도 않는 그런 존재가 곧 라이벌이다. 그렇다. 라이벌이란 기본적으로 내가 ‘인정’한 사람만이 될 수 있는 것이다. 내가 이겨야 하는 대상임에는 분명하지만, 그래도 지금은 나와 엇비슷한 실력을 가진 사람.

나의 적수로 충분히 인정할 만한 사람으로 여길 때 우리는 그에게 ‘라이벌’이라는 타이틀을 붙일 수 있다. 이는 상대가 나를 ‘라이벌’로 인식하는 과정에서도 똑같이 적용된다. 상대가 나를 라이벌로 본다는 것은 곧, 상대가 나의 실력이나 위치 등을 인정하고 있다는 의미와 마찬가지다. 라이벌이 된 두 사람은 서로를 이기기 위해 으르렁거린다. 그러는 한편 그들은 서로의 존재감, 서로의 가치를 누구보다 가까이에서 확인해주고, 알아주고, 인정해주는 ‘동지’기도 하다.

언제나 나보다 잘난 사람만을 찾을 일은 아니다. 주지다하시피 나보다 잘나 보이는 사람과의 비교는 때로 자극, 동기부여 등의 이점을 주기도 하지만 열등감이나 좌절감 등 부정적인 감정을 만들어내기도 한다. 그렇다면 일생일대의 라이벌을 한 번 찾아보는 것은 어떤가? 모름지기 실력이 엇비슷할 때 더더욱 일에 몰두하고 승부욕에 불타는 법이다.

‘조금만 더 노력한다면, 아주 조금만 더 부지런해질 수 있다면 라이벌을 넘을 수 있을 것 같은데…’ 하는 생각이 우리를 자극시키고, 더 생산적인 방향으로 나아가게 만들 수 있다. 한편 상호 존중을 바탕으로 서로가 더 나은 위치를 점하고자 분투하는 것은 결국 윈-윈(win-win)으로 귀결된다. 상대가 발전한 만큼 나 역시 발전해있을 것이고 반대로 내가 발전한 만큼 상대방도 발전해있을 테니 말이다.

원문: 허용회의 브런치