얼마 전 원티드에 나와 걸맞은 포지션이 떴었다. 출판시장이 어려워 입에 풀칠하기도 버겁던 차에 덜컥 지원했다. 다음 날 아침 대표라는 사람이 전화를 해왔고, 10여 분간의 통화 중 서광이 비치는 듯했다. 이튿날 면접을 했는데 대표는 경력기술서의 세세한 내용보다는 나의 창업 경험을 높이 산다고 했다. 그때의 느낌으로는 면접은 요식행위에 불과했고, 업체 대표끼리의 미팅이라는 생각이 들 정도였다. 그의 급하다 못해 바로 결정을 내리는 심리를 파악하지 못하고.

대표는 내가 출근도 하기 전에 워드프레스와 카카오 하모니, 네이버의 계정을 알려주며 파악을 해보라고 주문했다. 계정에 로그인하자마자 전형적인 우라까이에 어뷰징 매체라는 걸 알 수 있었다. 하지만 나는 돈이 궁했고, 대표는 중간관리자가 필요해서 의기투합했다. 대표 자신도 기자 출신이지만 에디터의 글 하나하나 데스킹을 하기보다, 밖으로 나가 투자자를 모집하는 게 시급했기 때문이다. 그러나 동상이몽은 열흘을 넘기지 못했다. 그가 소시오패스였기 때문이다.

출근해서 접속한 워드프레스의 임시글들은 들여다보기 끔찍할 정도였다. 에디터들이 쓴 글을 보니 오타와 비문은 애교이고, 번역은 구글이 더 낫다 싶었다. 게다가 가관인 건 그런 글에 보인 대표의 반응이었다. 대한민국 유수의 여자 대학교를 나온 재원이라서 역시 다르다는. 사실 나는 대표가 칭찬해 마지않는 글을 난도질했고, 매체의 특징을 살려 기사 말미에 시니컬한 코멘트를 달았다. 그렇게 편집된 글을 보고 에디터를 칭찬하는 게 나를 인정해주는 건 아닌가 착각한 채.

내가 그 대표를 소시오패스라고 일컫는 데에는 이유가 있다. 스타트업의 속성상 대부분 직원을 인턴으로 뽑았는데, 몇몇 인턴에게 ‘너희가 부모님에게 제대로 교육을 받지 못했기 때문에 내가 너희에게 이러는 거다’라며 달달 볶아 댔기 때문이다. 심지어 텔레그램 단톡방을 만들어 놓고 밤 11시나 주말에 시도 때도 없이 업무지시를 해댔다. 이에 대한 불만이 팽배했을까. 대표 없이 점심을 먹었을 때 직원들은 툭툭 던지지 말고 루틴 하게 일했으면 좋겠다는 불평을 했다.

대표의 만행은 중간관리자인 나에게까지 미쳤다. 출근한 지 고작 8일째인 나에게 한 달 만에 퍼포먼스를 보여 달라고 했다. 그 퍼포먼스는 페이지뷰 더블업, 구간인 단행본 판매 증가, 광고 매출 신장 등이었다. 대표는 모 대학교 대학원에 경제학 출강도 하고 있다고 들었다. 그런 인간이 마케팅의 아버지 필립 코틀러도 하지 못할 능력을 나에게 요구한 것이다. 보잘것없는 나에게 필립 코틀러라니, 감사하며 부채춤이라도 춰야 하는 걸까. 아니면 피터 드러커에게 절이라도?

이 회사는 설립한 지 1년밖에 안 됐는데 초기 구성원들이 다 퇴사하고 내가 입사할 때 남은 직원들은 고작 두어 달 된 인턴들이었다. 하긴 대표가 대리만도 못한 짓을 하고 있는데 누군들 버텼을까. 이런 현실이 이 회사의 미래를 가늠케 했다. 지난 8월 나온 『일잘 팀장은 경영부터 배운다』의 한 구절도 떠오르고 말이다.

“만기친람(萬機親覽)은 임금이 모든 일을 친히 챙긴다는 말이다. 이에 해당하는 관리자 버전이 마이크로 매니저이다. 팀원의 일에 일일이 관여하고 독재하는 스타일이다. 독선적인 일부 마이크로 매니저들은 흔히 스스로를 스티브 잡스에 비유한다. 이 글은 그들의 잘못된 환상을 바로잡기 위해 쓰게 되었다. 잡스는 그렇게 자기 생각만 밀어붙여 성공한 사람이 아니다. 만일 그랬다면 그는 지금처럼 위대한 사람으로 기억되지 못했을 것이다.”

– 『일잘 팀장은 경영부터 배운다』 여현준, 메디치미디어

이번 일을 겪고 깨달은 게 많다. 정부가 스타트업을 심사하면서 대표의 됨됨이를 보고 사업자등록증이나 법인등록을 허가했으면 좋겠다. 됨됨이를 검증하는 절차로 인문학 강의를 반드시 수강하게 만드는 게다. 이에 더해 매주 인문학책을 선정해 서평을 제출케 하고, 직원 수만큼 책을 강매했으면 좋겠다. 가뜩이나 어려운 출판시장을 불타오르게 하는 계기가 되지 않을까.

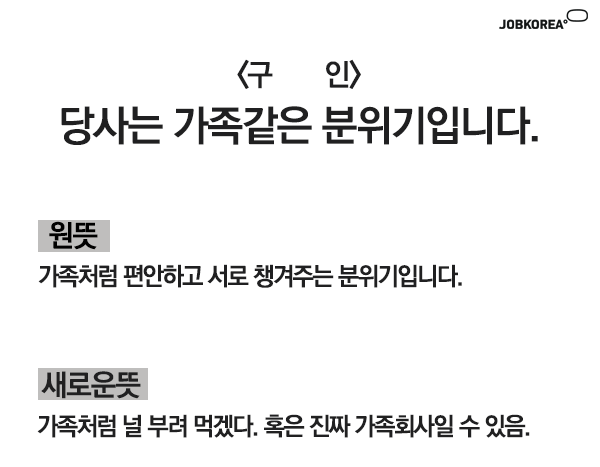

끝으로 구직자들에게 한마디, 스펙 쌓는 것도 좋지만 대표를 골라 입사하는 혜안을 기르시길 바란다.

원문: 북클라우드