※ 《경남도민일보》에 쓴 칼럼 중 지면 제약으로 생략한 부분을 추가한 글입니다.

1993년 봄이었다. 김영삼 대통령 취임 이후 검찰이 대대적인 사정(司正)을 벌일 때였다. 검찰이 경남 진주에 있던 한 교구 제작 업체를 압수수색해 비밀장부를 압수했다.

그 업체는 국립경상대와 창원대, 각 중고등학교와 도서관, 교원연수원 등 30여 곳에 책걸상과 칠판 등 교구를 납품하면서 판매금액의 10~20%를 관계자에게 뇌물로 공여해왔다는 사실이 드러났다. 그로 인해 5명이 구속됐고 수십 명이 입건됐다.

당시 어쩌다 보니 내가 그 업체의 비밀장부 일부를 보게 되었다. 거기에는 신문사 기자에게 준 촌지 10만 원도 깨알같이 기록되어 있었다. ‘아하, 촌지를 받으면 이렇게 비밀장부에 이름이 오르는구나’ 하는 사실을 그때 알았다.

1997년 당시 만연했던 부교재(참고서) 채택료 문제를 집중 취재해 보도한 적이 있다. 학생들에게 특정 참고서를 구입하게 하고 책값의 15~20%를 채택료라는 명목으로 교사가 받아 챙기는 관행을 고발한 기사였다. 내용이 상당히 구체적이었음에도 당시엔 검찰이나 경찰이 수사에 나서지 않았다.

그런데 1년 뒤 김대중 정부가 출범하자 검찰이 내가 보도했던 기사를 바탕으로 해당 부교재 총판업체를 압수수색했다. 거기서도 비밀장부를 압수했음은 물론이다. 이로 인해 마산 창원 진해지역에서만 무려 500여 명의 교사가 적발됐다.

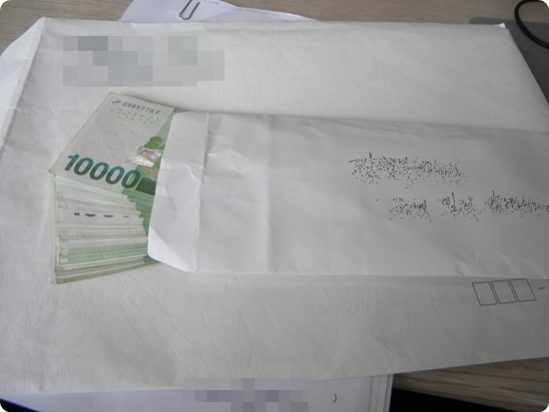

그때 나는 ‘휴~’ 하고 가슴을 쓸어내렸다. 1년 전 그 문제를 취재하는 과정에서 총판업체 전무가 나에게도 돈 봉투를 주려 했기 때문이다. 잠깐이었지만 내 손에 느껴진 두툼한 촉각으로 보아 족히 100만 원은 넘어 보였다.

만일 내가 그걸 뿌리치지 못했다면 어떻게 되었을까. 1년 뒤 검찰이 압수한 비밀장부에 내 이름도 적혀 있었을 것이라 생각하니 모골이 송연했다. 내 기자 인생도 거기서 끝났을 것이다. 무슨 염치로 남을 비판하는 기사를 쓸 수 있을까.

갑자기 오래전 이야기를 꺼내는 이유는 요즘 거제에서 시끄러운 ‘계획적 금품 전달’ 논란 때문이다. ‘조폭’을 자처한 장명식이란 사람이 돈을 주고 정치적으로 매장시키려 했던 대상은 김해연(민주당) 전 도의원, 한기수(노동당) 거제시의회 부의장, 변광용 민주당 거제시당협위원장이다. 그들이 과연 돈을 받았는지 여부는 경찰 수사로 가려지겠지만, 내가 주목한 것은 그 일이 있었던 장소다.

세 사람 모두 장 씨를 만난 곳은 단란주점과 일식집 같은 술자리였다. 명색이 ‘민주’ ‘진보’를 내세우며 정치하는 이들이 스스로를 ‘조폭’이라 칭하는 위험인물을 왜 그런 밀폐된 자리에서 만났을까? 물론 표를 얻어야 할 정치인이 만나자는 요청을 아예 거절하긴 어렵다. 그렇다면 공개적이고 공식적인 자리에서 만나면 된다. 단둘은 곤란하다. 다른 사람들도 있는 자리가 좋다.

1997년 내가 총판업체 전무를 만난 곳은 창원의 한 호텔 커피숍이었다. 그가 내 취재 노트 속에 슬쩍 찔러주려던 돈 봉투를 종업원과 옆자리 손님들이 다 보이도록 꺼내 들고 3분간 정중히 받아선 안 될 이유를 설명했다. 그리고 봉투를 테이블에 놓고 일어섰다.

그게 단란주점이나 일식집이었다면 어떻게 됐을까? 아마도 그는 회사에 돌아가 전달했다고 보고했을 것이다. 비밀장부에도 기재했을 것이다. 대체로 돈을 주려는 사람은 그걸 사양하는 사람보다 의지가 훨씬 강하다. 누군가의 사주를 받았건 지시를 받았건 목적이 분명하기 때문이다. 지시를 이행하지 못하면 무능한 사람이 된다.

그래서 실랑이를 벌이다간 엉겁결에 받게 될 가능성이 높다. 정중하되 단호하게 거절 이유를 설명해야 한다. 그렇게 돌려줬더라도 밀폐된 술집 같은 공간이었다면 내가 안 받았다는 것을 입증할 방법이 없다는 걸 명심해야 한다.

원문: 지역에서 본 세상