심리학 분야에서는 하루가 멀다 하고, 온갖 흥미로운 연구들이 쏟아진다. 심심하면 새로운 논문들을 찾아 읽고 즐길 수 있다는 것. 심리학 대학원 졸업장을 위해 막대한 등록금을 투자한 것이 아깝지 않은 거의 유일한 순간이다. 최근에는 어떤 연구들이 있었는지 찾아보던 도중, 이번에도 내 눈길을 사로잡는 흥미로운 연구가 있었다.

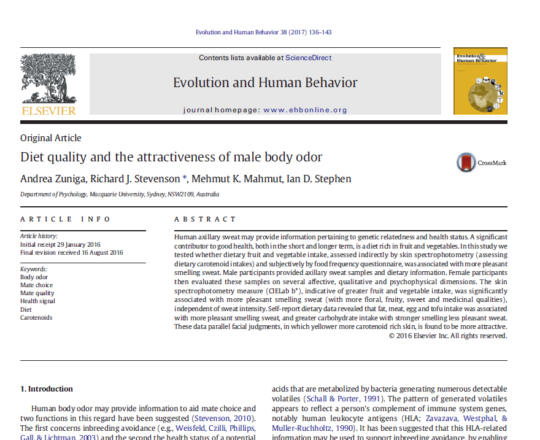

여성은 ‘채소’ 많이 먹은 남성에게 매력 느낀다는 연구의 핵심 요지는 여성들이 채소를 섭취하지 않았거나, 고기 등 육류를 먹은 남성의 체취보다 채소를 섭취한 남성의 체취를 더 매력적으로 느꼈다는 것이었다. 연구 결과를 보고 나서, 무엇보다 나를 궁금하게 만들었던 것은 그 현상의 ‘이유’였다.

무척 흥미로운 연구 결과였기에 연구 결과의 진위에 대한 궁금증이 생겼다. 그뿐만 아니라, 만약 이 결과가 사실이라면 도대체 어떤 화학적 작용으로 인해 채소가 사람의 체취를 바꿨는지, 채소에 따른 체취 변화가 인상 평가에 미치는 영향은 어떠한 이론적 배경을 통해 설명될 수 있는지, 우리는 왜 채소를 섭취한 사람의 체취를 매력적으로 느끼도록 진화해 온 것인지 등 여러 가지 궁금증에 대한 답을 찾고 싶었다.

그래서 나는 문득 해당 연구 논문을 직접 찾아 읽어보고 싶어졌다. 그래서 나는 본문에 소개된 연구에 대한 출처 정보를 확인하고자 스크롤을 위아래로 옮겨 샅샅이 본문을 훑었다. 그런데 아무리 둘러봐도, 출처가 없었다.

하늘에서 뚝 떨어졌나?

출처가 없다. 해당 연구 논문을 찾기 위해 어디서부터 탐색 작업을 시작해야 할지 난감했다. 우선 기사 본문을 다시 읽으면서 단서가 될 만한 정보들을 찾았다. ‘채소,’ ‘호감,’ ‘호주 메쿼리대학교,’ ‘이아 스테판’ 등의 단어가 눈에 띄었다. 일단 의외로 쉽게 찾을 수도 있으므로, 무작정 관련 단어를 논문 검색 사이트에 쳐 보기로 했다.

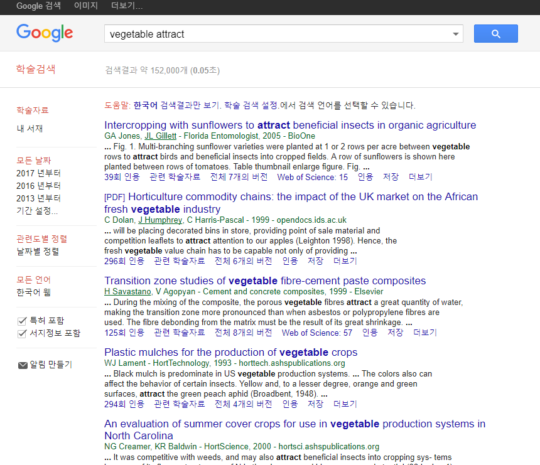

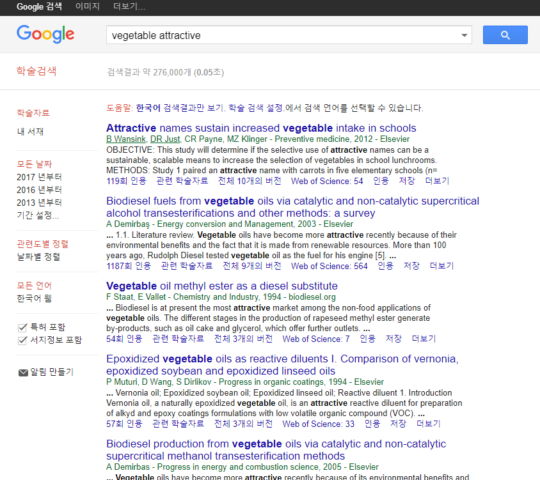

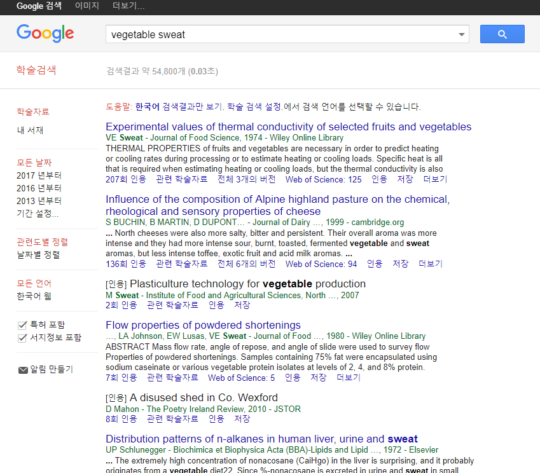

구글 학술검색에 들어가서 ‘vegetable attract,’ ‘vegetable attractiveness’ ‘vegetable attractive,’ ‘vegetable sweat’ 등등 생각나는 대로 검색을 해 봤다. 그런데 안타깝게도 내가 찾는 논문은 보이지 않았다. 아무래도 내 검색 능력이 많이 모자란 것 같기도 하다. 그러다 두 번째로 스친 생각이 있었다.

혹시 이 연구를 소개한 다른 기사들도 있지 않을까? 그리고 다른 기사에는 연구의 출처가 적혀 있지 않을까?

그래서 일단 국내 주요 포털 사이트에 들어가 검색어를 입력해봤다. ’채소,’ ‘향기,’ ‘냄새,’ ‘체취,’ ‘매력,’ ‘남성,’ ‘호감’ 등 여러 가지 관련 단어들을 섞어가며 검색했고 아니나 다를까, 동일한 연구를 소개한 기사들이 여럿 나타났다. 하지만 이내 좌절했다. 기사 내용들의 대부분 처음 보았던 기사의 내용과 별로 다를 것이 없었기 때문이었다.

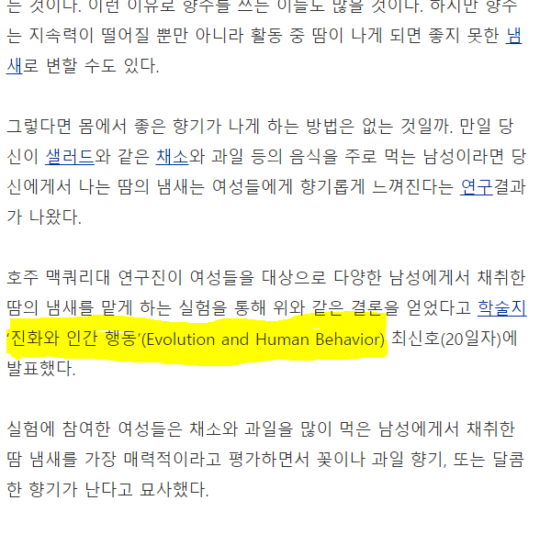

복사-붙여넣기라도 한 것인 양, 구성이나 본문 내용이 매우 비슷비슷했다. 출처 표시 없는 것까지도 공통적인 사항이었다. 그렇게 기사 검색에 대한 기대감을 접어가던 즈음 나는 어느 한 기사 본문에서 매우 결정적인 단서 한 가지를 가까스로 발견할 수 있었다.

해당 연구 논문이 실린 저널명이 기재되어 있었다! 기쁜 마음에 당장 구글 학술 검색 사이트를 다시 켰다. 그리고 저널명을 입력하고는 아까와 비슷한 검색어로 논문 검색을 시도했다. 검색 결과를 확인하니, 드디어 내가 찾고자 하는 내용과 관련이 있을법한 연구 논문들이 나타나기 시작했다.

초록(abstract)들과 연구 논문들의 방법(method) 부분에 최초 기사에서 보았던 ‘18~30세의 백인 남성 43명, 성인 여성 10명,’ ‘땀이 흡수된 티셔츠’ 등의 언급이 담겨 있는지를 일일이 확인해 보기 시작했다. 해당 연구 논문의 주요 가설과 결과, 그리고 연구 절차가 어떻게 되는지 살피는 것도 있지 않았다. 그리고 머지않아, 나는 드디어 해당 연구를 발견하게 되었다.

나의 부족한 검색 능력을 고려하더라도, 이 논문 하나 찾자고 얼마나 많은 ‘불필요한 수고’가 들어갔는지 모르겠다. 기사에 출처 정보가 명확했더라면 직접 논문을 찾는 수고를 덜 수 있었을 텐데, 하는 생각이 들었다.

사실 심리학은 흥미롭고 다양한 만큼, 각종 오해를 낳기 쉬운 학문이다. 언론에서는 흥미 유발을 목적으로, 클릭 수 확보를 목적으로 심리학 연구 논문들을 가져와 소개하지만, 그들이 모두 심리학 전문가는 아니기 때문에, 실제 연구 논문에서 가리키는 것과 기사가 소개하고 있는 내용에는 상당한 차이가 있을 수 있다.

따라서 전달자의 입장에서, 독자들이 직접 찾아보고 확인해볼 수 있도록 최소한의 안전장치로서 연구의 출처를 정확히 명시해준다면 지금보다는 대중과 심리학계 사이의 오해와 거리감이 더 줄어들지 않을까 하는 생각이 든다. 여러모로 아쉬운 부분이다.

원문: 허용회의 브런치