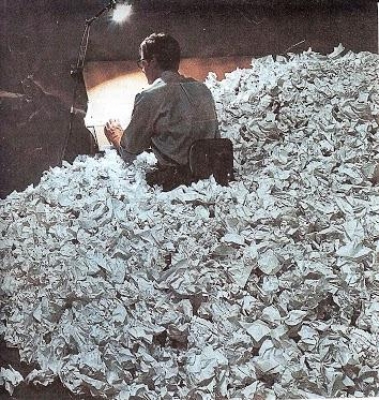

흔히 글쓰기가 어렵다고 한다. 무엇을 어떻게 써야 할지 모르겠고, 막상 쓰기 시작하면 머릿속의 글과 달라 내키지 않는 경우가 많다. 그렇게 몇 번이고 썼다가 지우기를 반복하면서 끝끝내 글을 완성하지 못했을 때는 괴로운 신음이 저절로 나온다.

사실 글쓰기는 쉽지 않다. 어떤 사람은 자신의 마음속에 있는 것을 그대로 적으면 되는 일이라고 무척 쉽게 말하지만 마음을 글로 옮기기 위해서는 그에 알맞은 표현의 기술이 필요하다. 아주 단순하게 글을 정리하는 것도 최소한의 기술이 갖춰지지 않으면 어렵다.

글을 쓰는 사람은 기술을 갖추기 위해 많은 책을 읽고, 많은 글을 써보라고 말한다. 책을 읽으면서 글을 써보는 것만큼 좋은 글쓰기 공부는 없기 때문이다. 실제로 꾸준히 읽고 쓰면서 잘 쓴다는 칭찬을 조금씩 듣게 되었다. 하지만 여전히 내 실력이 불만스럽다.

책을 읽고 글을 쓰면 ‘이렇게 서평을 써야겠다’고 생각할 겨를도 없이 이미 손이 움직이는 책을 만난다. 정말 재미있게 읽었거나 책 속에 깊이 들어가 읽은 책이다. 그때는 글을 쓰는 일이 즐거워서 키보드를 두드리는 시간이 아까울 정도다. 이게 내 천직이라는 생각까지 든다.

그러나 어떤 책은 분명히 즐겁게 읽었는데 서평이 잘 써지지 않는다. 내가 하고 싶은 이야기는 머릿속에서 좀처럼 정리가 되지 않고 글을 쓰다가 ‘하아, 도대체 나는 어떤 글을 쓰고 싶은 거지?’라는 질문에 스스로 답을 하지 못해 지울 때가 있다. 그때는 아직 한참 멀었다고 생각한다.

어제 오랜만에 오마이뉴스 책동네 카테고리에 들어갔다가 책 서평에 관해 적은 글을 읽어보았다. 글을 읽으면서 평소 내가 책을 읽으면서 하는 행위와 똑같아 ‘역시 책 읽는 사람들 대체로 다 비슷하구나’ 하고 생각하는 것도 잠시, 글을 읽으면서 이 글과 내 글은 어떻게 다른지 곰곰이 생각해보았다.

아직 미숙해서 그런지 솔직히 큰 차이점은 발견할 수 없었다. 내 서평은 대체로 책을 소개하는 이야기와 함께 내가 하고 싶은 이야기를 하는 경우가 많다. 책을 읽을 때는 책 속의 상황 그대로 이야기를 읽지만 정서적 공감이 깊이 이루어지는 책은 나름의 해석을 덧붙인다.

그래서 내가 쓰는 서평은 자칫 방향을 잘못 잡으면 길게 내 이야기만 한다. 그 탓에 오마이뉴스 책동네 카테고리에 글을 발행해도 정식 기사로 채택되지 않을 때가 많다. 채택된 글과 비교하며 내가 쓴 글이 무엇이 다른지 살펴봐도 그 차이점을 잘 알 수 없었다.

역시 내가 쓴 글을 직접 읽으면 마냥 ‘좀 더 잘 쓸 수 없었을까?’ 하는 아쉬움만 들었다. 오마이뉴스 책동네에 발행한 글이 정식 기사로 채택된 때는 조금 자신을 가지고 다음 글을 기사로 발행하지만, 정식 기사로 채택되지 못했을 때는 오마이뉴스 발행을 긴 시간 쉰다.

오마이뉴스 책동네에 발행하는 글은 내 글이 조금 더 객관적인 평가를 받을 척도로 활용한다. 그런데 자신감이 붙기보다 자괴감이 들 때가 많다. 정식 기사로 채택되지 못한 글을 읽으면서 ‘어떻게 하면 더 좋은 글을 쓸 수 있을까?’는 고민 속에서 끊임없이 방황한다.

『덕후 생활백서』 전자책 이후 구상하는 『덕후 독서 일지』의 목차를 보며 ‘왜 나는 이렇게 책을 쓰고 싶어 하는 걸까? 내 글을 좀 더 많은 사람과 함께 읽고 싶다는 것이 아니라 그냥 잘난 사람이 되고 싶어 하는 욕심이 아닐까?’는 질문 속에서 아직도 부족해 보이기만 하는 글 앞에서 망설이고 있다.

도대체 좋은 서평이란 무엇일까? 좋은 글이란 무엇일까? 어떻게 하면 좀 더 나 스스로 만족할 수 있는 글을 쓸 수 있을까? 어쩌면 만족이라는 것은 글을 쓰는 동안 찾을 수 없을지도 모른다.

‘스스로 만족하는 일’은 어떤 예술가라도 쉽지 않다는 글을 읽었다. 그 글은 지금의 실력에 만족하지 못하는 건 자신감이 부족한 이유도 있지만 끊임없이 성장을 추구하는 모습이기도 하다고 해석한다. 과연 나는 전자와 후자 중 어떤 상태에 있는 걸까?

분명히 내 마음속에서는 항상 더 잘하고 싶은 욕심이 커다랗게 자리 잡고 있다. 그동안 제대로 인정받지 못했던 경험이 자신감 결여로 이어지고 있다는 점도 부정할 수 없다. 아마 이러한 불안은 시간이 흐르더라도 좀처럼 떨칠 수 없지 않을까?

며칠 동안 책을 읽으면서 글을 쓰려고 해도 잘 써지지 않아 종종 블로그 글이 쉬는 날이 생겼다. 『대통령의 글쓰기』 저자 강원국 교수 또한 항상 일말의 불안감을 품고 있다고 말한다. 애초에 ‘좋은 글’이라고 말할 수 있는 글은 상대적인 것이다. 그러니 너무 스트레스를 받지 않는 게 좋을지도 모른다.

글쓰기에는 역시 답이 없다. 지금처럼 꾸준히 책을 읽고 우직하게 글을 써나가면서 나만의 독특한 문체, 내가 하고 싶은 이야기를 짧게 이어나갈 수 있는 기술을 익혀나가는 게 지금의 내가 할 수 있는 일이다. 정말 간절히, 좋은 서평과 좀 더 좋은 글을 쓰고 싶다.

원문: 노지의 소박한 스토리