대학 시절, 서양의 고전 문학에 심취했을 무렵 다소 생경하면서도 흥미롭게 다가왔던 장면이 있었다. 내가 좋아했던 이 유럽 전통의 소설들에서는 수시로 이미 결혼을 한 부인들이 등장하곤 했다. 자주 그들은 굉장히 우아하고, 아름다우며, 동경할 만한 존재로 묘사되었다.

나는 이런 묘사들이 낯설어 쉽게 와 닿지 않으면서도, 한편으로는 그러한 미의식을 알아가는 일이 참 좋았다. 중고등학교를 거치면서까지 한국의 근대문학 같은 데서는 거의 접하지 못했던 장면이었기 때문이다.

한국의 근대문학에서 결혼한 여성이 우아하고 아름다우며 동경할 만한 대상으로 등장하는 경우는 거의 없다. 대부분의 결혼한 여자는 이미 여성으로서의 가치가 훼손되거나, 무너져가거나, 변질된 존재로 묘사된다. 그들은 억척스럽거나 사납고, 히스테릭하거나 음울하다.

반대로 서양의 근대문학에서는 적지 않은 경우 어린 여성이야말로 아직 성숙미에 이르지 못한, 치기 어린, 지혜나 아름다움이 부족한 여성으로 묘사된다. 오히려 어느 정도의 나이에 이르러, 성장을 거치고, 중요한 삶의 과정을 통과해야 진정으로 아름다운 존재가 된다.

물론 일방적으로 한국 문학을 비난하고 서양 문학을 찬양하려는 건 아니다. 서구 문학의 ‘부인’에 대한 묘사에도 여러 사회사적인 맥락이 있다. 이를테면 서양 중세에서부터 기사들이 영주의 부인을 흠모하고 동경하는 구조는 로맨스(romance)의 가장 핵심적인 부분이었다.

이렇게 ‘아름다운’ 존재로 묘사되는 부인들이 계층적으로도 어떤 교양 계층, 혹은 귀족 계층 내에서의 ‘우월성’을 담보하는 상징적 존재로 기능했을 수도 있다. 실제로 기사가 계층적 상승을 이루는 과정에서 상류층의 부인은 대단히 중요한 역할을 하곤 했다.

나아가 그런 것들이 종국적으로는 가부장적 구조 내에서 여성의 자리를 제약시키고 박제시켰다는 비판도 가능하다. 하지만 그런 역사적 의미들과는 다소 무관하게, 단지 나의 사적인 삶에서, 내게 도래했던 ‘여성상’이라는 의미에서, 그러한 부인들에 대한 묘사는 상당히 인상적인 데가 있었던 것이다.

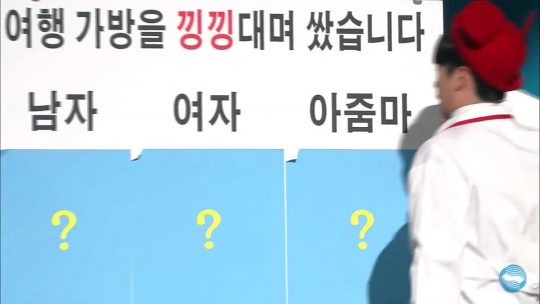

이를테면 한국에서 ‘아줌마’ 혹은 ‘유부녀’라는 것이 주는 이미지는 한국 드라마와 예능 등을 비롯한 각종 TV 프로그램, 문학, 영화, 언론 그 외 사적이고 생활적인 영역에서 광범위하게 형성된다. 그럴 때 그들은 위에서 말했던 것처럼 이미 여성으로서 어떤 단계를 지나버린, 가치가 훼손된, 더 이상 ‘어림’이라는 가치를 지니지 못한 결핍된 존재로 여겨진다. 그리고 그들만의 어떤 이미지 안에 머무르기를 강요받는다.

특히 가장 단적인 예가 뉴스 아나운서라고 생각한다. 아나운서는 모두 처녀다. 한국 사회에서 가치 담보의 정점에 이른 여자만이 한국 사회의 가장 중요한 뉴스를 전하는 자리에 있을 수 있다.

이것은 흔히 생물학적이고 본능적이라는 어떤 이유들이 제시되면서 ‘당연한’ 것으로 여겨진다. 진화심리학이니 생물학이니 하는 그럴싸한 명칭 아래 어리지 않은 기혼 여성은 ‘당연히’ 덜 매력적이고 덜 아름다우며 덜 드러나야 하는 존재라 취급하는 것이다.

그러나 서양 문학을 접하면서 이것이 완전히 조작된 관념이라는 걸 알았다. 어떤 시대, 어떤 사회에서는 오히려 어느 정도 나이 들고 성숙해 출산한 여성이야말로 가장 아름다운 존재다. 그러나 한국에서 ‘가장 아름다운 여성’은 갈수록 어려지기만 한다. 여자 아이돌은 이제 20대만 되어도 퇴물 취급을 받는다.

한국 사회의 ‘나이’에 대한 강박은 가히 끔찍할 정도다. 나이 많은 자는 나이 많은 자대로 ‘장유유서’의 전통 안에서 갑의 위치에 서려 하고, 동시에 ‘나이 어림’에 대한 강박적 가치 부여는 갈수록 심해진다. 이에 가부장적인 논리가 작동함은 두말할 것 없다. 주로 나이 많은 권력자인 남성이 나인 어린 여성에게 가치를 부여하는 구조에서 이러한 ‘미의식’도 생산되기 때문이다.

이 왜곡된 구조적 결탁 안에서 우리는 사랑이든, 아름다움이든, 욕망 따위를 강요당한다. 그렇게 보면 지금 우리에게 가장 필요한 것은 ‘자기만의 미감’을 지켜내는 일일지도 모른다. 내 스스로의 시선과 가치 부여를 통해서 무언가를 아름답고, 매혹적이고, 매력적이라 느끼며 사랑하는 것. 그 일에서 가능한 한 악의적인 권력 작용을 배제하는 것.

특히 미디어가 광범위하게 생산하는 획일화된 미의 기준을 이겨내는 것. 타인이 강요한 게 아니라 내가 진실로 사랑해야 하며, 사랑할 수 있는 것을 사랑하는 것. 그렇게 ‘아름다워 할 수 있는’ 삶이 가능하다면, 그런 사회가 도래한다면, 이 세상의 문제라는 것들도 많이 해소될지 모른다. 결국 우리는 조금 더 자기만의 아름다움의 기준을 가지고, 지켜낼 필요가 있다.

출처: 정지우 문화평론가 페이스북