Minima Moralia

라틴어를 다룬 책에 대한 서평이라, 라틴어로부터 시작해봤다. 이 책의 저자도 말하고 있듯이, 라틴어 공부의 주된 동기 중 하나는 지적 허영이니까.

아무튼 최고의 서평이 갖추어야 할 미덕은 모르겠지만, 서평이 견지해야 할 ‘최소한의 도덕’은, 그 책이 누구에게 어떻게 도움이 될 수 있을까를 밝혀 적절한 독자를 찾아주는 것이다. 그래서 첫머리부터 그걸 하려고 한다.

이 책은 라틴어를 가르치는 책이 아니다.

라틴어를 배우려면 같은 저자의 두툼하고 비싼 책 『카르페 라틴어 종합편』을 사면 된다. 이 책은 동아시아 출신으로는 최초로 바티칸 대법원의 변호사가 된 특이한 이력을 가진 저자에 대해 궁금해진 사람들을 위한 책도 아니다. 그런 분들은 『그래도 꿈꿀 권리』를 사면 된다.

그렇다면 이 책은 도대체 무엇인가?

저자가 서강대에서 몇 년 동안 개설했던 라틴어 강좌에서 학생들에게 들려주었던 이야기, 라틴어의 명구를 통해 유럽의 문화유산에 대해, 그리고 우리의 삶에 대해 교실에서 학생들과 나누었던 이야기, 그리고 라틴어를 배우고 익히고 성장해간다는 것에 대하여 저자가 독자들과 나누고 싶은 이야기를 담은 책이다. 라틴어를 공부하고 싶게 만들고, 배운다는 것을 진지하게 돌아보게 만드는 책, 그래서 ‘인생이라는 학교’를 잘 활용하며 평생 배우며 살아갈 사람을 만들어 내고 말, 그런 책이다.

세상에서 제일 못된 책이 무어냐면, 다 읽고 나서 다른 책에 대한 갈증이 일어나게 만드는, 당장 서점으로 달려가 다른 책을 사들게 만드는 책이다. 책의 마지막 장을 덮고 나서 뿌듯하게 읽은 것을 반추하게 만드는 책보다, 그런 책이 더 위험하다. 돈을 더 쓰게 하니까라는 건 사소한 이유고, 읽는 동안 저자의 의도가 독자에게 작용하기 때문이다. 우리를 변화시키는 책이 가장 위험하고, 그만큼 가치가 있다.

…… 이런, 할 말을 다 해버렸다.

마치 20대까지 인생의 황금기를 화려하게 소진한 후, 우울하고 긴 하향의 곡선을 그리며 늙어가는 청춘 소비 시대의 삶처럼, 이 짧은 서평은 그 정수를 화려하게 불태운 후 이미 끝났다(아, 우울하다). 하지만 인생은 계속되고 마지막까지 계속해야 하므로, 이미 끝난 서평을 꾸역꾸역 더 이어나가 보자.

하지만 크고 아름답고 중요한 이야기는 앞에서 다 했으니, 이제 사소한 것들을 즐기기로 해보자. 진짜 사소한 얘기들이다.

먼저 저자가 가톨릭 사제로 서품을 받았고 이탈리아에서 라틴어를 공부했다는 것은, 라틴어 발음을 교회 라틴어 식으로 발음하고 표기하는 데서 드러난다. 그리고 교회 라틴어와 (복원된) 고전 라틴어에 대한 설명도 조금은 표준적인 고전 라틴어 학자들이나 교과서와는 다르다.

고전 라틴어는 세네카, 오비디우스, 키케로 등 이른바 황금시대(1세기 전후)의 작가들을 모범으로 한다. 교회 라틴어는 이른바 속어 라틴어를 기반으로 한 4세기경의 불가타 성경(Versio Vultata)을 기준으로 한다.

교회 라틴어는 고전 라틴어에 비해서 문법이 단순화되는 등 변화가 있었지만, 라틴어가 사어가 된 이후에도 그 발음이 계속 표준적으로 정해져 전승되었다. 한편 르네상스 시대 이후 고전 라틴어에 대한 연구가 활발해지면서 유럽에서 라틴어 교육의 기본이 고전 라틴어로 돌아가고 복원된 발음으로 교육이 이루어졌다.

물론 저자가 밝힌 대로 ‘완전한’ 복원은 불가능하지만, 오비디우스나 베르겔리우스 등 시인을 다루기 위해서 발음의 복원은 중요한 문제로 여겨진다. 한편 저자는 이 복원 발음의 가치를 살짝 깎아내리고, 비 이탈리아권의 고전 라틴어 발음 사용을 (교회의 영향력에서 벗어나려고 한) 일종의 주도권 문제로 설명하고 있다.

저자의 라틴어 교과서 역시 고전 라틴어에 기반을 둔 교재라면 대체로 표기하고 있는 장음표기를 생략하고 있는데, 저자의 일관된 입장이라고 해야 할 듯하다. 나처럼 ‘카이사르’가 친숙한 사람에게는 ‘캐사르’라는 표기가 자꾸 눈에 거슬리긴 하지만, 말 그대로 이건 정말 사소한 문제니.

당근을 먹으려면 채찍질을 당해라

이 책에서 가장 먼저 배우는 라틴어 문장 중 하나가 “첫 수업은 휴강입니다(Prima schola alba est)”이다. 내가 학교 다닐 때 들었던 명언 중 이에 버금가는 것으로 “최고의 명강이 휴강보다 못하다.”는 말이 있었다.

휴강과 종강보다 못하지만, 그래도 늦게 들어와 일찍 끝내는 수업이 그다음이고, 그리고 그다음에 오는 건, 교수님의 잡담으로 때우는 수업이다. 물론 대학에서만 가능했던 이야기다. 입시 학원에서 그러고 있으면 (혹은 고등학교 교실에서 그러고 있으면) “선생님, 진도 나가요.”라든가 “선생님, 수업해요.” 소리를 들을 테니까.

이 책의 내용을 강의로 옮긴다면 거의 한 학기 분량을 때울 수 있을 것이다. 실제의 수업에서는 라틴어 문법을 가르치는 틈틈이 섞어 들려준 이야기일 테니, 몇 년 치 분량의 이야기를 몰아서 듣는 셈이다.

어쩌면 이 책을 가장 잘 활용하는 방법은, 딱딱한 라틴어 교재를 놓고 독학하며 틈틈이 읽거나 혹은 라틴어 수업을 들으며 그 번잡한 문법에 지칠 때마다 들춰보는 것이 아닐까 싶다. 그게 “Hoc quoque trasibit!(이 또한 지나가리라!)”의 자기위로일지, 아니면 “Tantum videmus quantum scimus(아는 만큼 본다)”, 그러니 더 보기 위해서 앎의 괴로움을 참자는 분발심일지는 각자에 따라 다르겠지만.

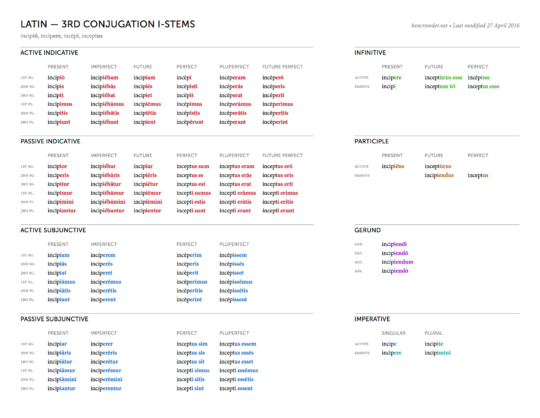

라틴어 수업이란 원래 황량하기 짝이 없는 사막을 횡단하는 일이므로, 지쳐 포기하기 쉬운 학생들을 위해서는 부드러운 달래기가 필요한 법이다. 이 책의 달콤함을 제대로 즐기려면 역시 라틴어 교재 하나는 옆에 끼고 괴로움을 충분히 맛보아야 하는 것이다! 외우지 않겠는가, 160여 가지 동사 변화를?

많은 갈림길이 있는 정원

이 책은 미니어처 정원으로의 초대라고 할 수 있다. 그 정원에는 밖으로 나가는 많은 문이 있고, 정원 내부에선 그 바깥의 풍경을 일부만 미니어처로 보여주고 있다. 라틴어를 공부한다는 것에서 시작해 뻗어 나갈 수 있는 많은 길들이 곧 이 책의 내용이다.

예를 들어, 우리는 이 수업의 어느 곳에선가 데카르트와 스피노자의 이야기를 듣는다. 라틴어 문장으로, 라틴어의 개념으로 펼쳐졌던 사유의 장이, 라틴어의 지도에는 당당히 자리를 차지하고 있다.

데카르트는 친구에게 모국어인 프랑스어로 편지를 쓰다 철학적인 이야기를 할 때 갑자기 라틴어로 바꿔서 글을 쓰기도 했다. 그는 머릿속에서부터 라틴어로 철학적 사고를 했기 때문에 프랑스어로 그걸 번역하는 게 귀찮았던 것이다. 그래서 말랑말랑한, 불어로 쓴 <방법서설>이 아니라 라틴어로 쓴 <성찰(Meditatione)>이 그의 주저이다.

그런 본격적인 라틴어 학습으로 가지 않아도, 우리는 고급스러운 교양의 일부로, 라틴어 경구들을 익히고 쓸 수 있다. 저자가 모든 장에서 보여주듯이, 서구의 고급 교양, 혹은 지적 문화유산의 일부로 자리 잡은 라틴어 경구들은, 삶에 대한 통찰과 지혜를 담고 있어서 오늘날에도 흔하게 인용된다.

“인생은 정글이야!”라는 말보다는 “사람은 사람에게 늑대(Homo homini lupus)”라고 말하거나 “만인의, 만인에 대한 투쟁(Bellum omnium contra omnes)”과 같은 말을 고상하게 (지적 허영에 만족감을 느끼며!) 인용하는 것을 즐길 수 있다. (지적 허세를 위한 <라틴어 경구 모음집> 같은 걸 내면 팔릴까?).

물론 가장 일반적인 길, 가장 크게 열려 있는 문은 “이 (어려운 걸 공부하느라) 고생을 했는데, 못할 게 뭐냐”의 길이다(먼산). 저자가 자신의 경험에 비추어 우스갯소리 삼아 하고 있는 이야기이기도 한데, 너무 믿을 필요는 없다. 『수레바퀴 밑에서』의 영특한 소년 한스 기벤라트는 라틴어 수업은 이겨냈지만 청춘의 혹독한 질풍노도 앞에서 좌절하고 말았으니까.

라틴어 공부보다 연애가 더 어렵다(진지). 그러니 라틴어를 공부하세요. 그게 더 쉽습니다.

그 어느 길로 나가지 못한다 해도, 이 정원에 잠시 머물러 이국적인 풍경을 내 삶의 일부로 받아들였다는 것만으로도 충분하지 않을까. 라틴어를 공부할 생각이 없는 분이라도, 『라틴어 수업』을 읽는다는 건, 그런 가벼운 초대에 응해 마음껏 둘러보고 나간다는 것을 의미할 것이다.

그리고 “내가 읽어봐서 아는데”라는 한국식 수사법을 사용하자면, 그 정원은 머물러 노닐 가치가 있는 곳이다. 그 정원에서는 지성과 삶이 피어난다.