2016년 세밑에 나는 전직을 꿈꿨다. 17년 정도 마케팅을 하다 보니, ‘갑’인 시절도 있었고 ‘을’인 시절도 있었다. 나이도 40대 중반이니 갑-을 관계를 떠나 정직한 땀을 흘리고 싶었다.

하지만 아무 데나 갈 수는 없었다. 때마침 업계 사장님으로부터 일자리를 추천받았다. 그 사장님의 말로는 기계를 다루는 일이고, 두어 달 고생하면 월급도 오르며, 서너 달이면 대빵이 될 수 있다고 했다. 솔깃했다. 40대 중반의 나이에 중간관리자라는 핑계로 술만 처먹은 내게 이런 호재가 있을까.

오전 작업

출근길은 암담했다. 집 앞 주차장에서 그 공장까지는 편도 35km였다. 게다가 일산대교를 넘어야 하니 1,200원의 통행료는 안습이었다. 그럼에도 불구하고 나는 이제 갓 18개월을 넘긴 둘째 아들을 생각하며 이를 악물었다. 그렇게 새벽 어스름에 차를 몰고 담배를 꼬나물고 첫 출근길에 나섰다. 오래간만에 혼자 차를 타고 메탈리카의 음악을 들으니 흥분했던 걸까. 네비게이션이 안내하는 방향을 벗어나더니만, 3분 정도 지각을 했다.

죄송합니다. 늦었습니다!

내가 공장에 도착한 시간은 8:33이었다. 뭐 당연히 지각이고 변명할 것도 아닌데 사장은 인자(?)한 목소리로 “어, 왔어?” 한다. 첫날부터 미안한 마음에 쭈뼛쭈뼛 빗자루를 들고 청소로 만회라고 하려는데, 사장은 따라오라며 손짓을 한다. (한 25년 만에 관등성명을 부를 뻔했다) 사장의 지시는 간결했다. 배송 상의 실수로 일부 파손된 종이가 있는데, 그 종이를 분류하라는 것이었다.

평소 나름 꼼꼼하다고 자부하는 나는 의외로 쉬운 사장의 지시에 손가락에 침을 묻혀가며 종이 분류를 시작했다. 한 30분이 지났을까. 눈이 피로해지기 시작했다. 그로부터 30분이 더 지났을까. 이제는 허리가 아프기 시작했다. 허리 통증은 방광을 자극했다. 나는 마치 수십 년 만에 쇼생크를 가석방으로 나온 레드(모건 프리먼)처럼 사장에게 화장실을 가도 되냐 물었다. (왜 그런 바보짓을 했을까) 눈과 허리의 버팀이 임계치에 다다를 즈음 점심시간이 찾아왔다.

종이공장의 점심은 원래 함바집에서 먹게 돼 있다. 하지만 ‘신입생 환영회’인지, 사장은 중국집으로 발걸음을 옮겼다. 안구가 튀어나올 것 같고 추간판을 자극하는 통증도 있는 데다, 오늘은 출근 첫날이니 나는 내심 탕수육을 바랐지만, 사장님의 메뉴에 맞출 수밖에 없었다. 그나마 짜장 곱빼기인게 다행이랄까.

게눈이 어떻게 감춰지는지 본 적은 없는데, 나의 입과 위장은 게눈 같았다. 단무지와 양파가 없었다면 나는 식체를 가장해 그 길로 퇴근했을지도 모르겠다.

오후 작업

점심을 먹고 오후 작업이 시작됐다. 이제 좀 익숙해진 걸까. 오전보다 작업 속도가 빨라졌다. 둘째 아들의 분유 값 정도야 껌이라는 생각을 했다.

처음이라 더디긴 했지만 1만 장 가까운 전지를 분류했다. 퇴근 시간이 다가왔다. 오래간만의 육체노동에 뿌듯하다는 생각마저 들었다. 그러나 아뿔싸. 청소가 남았다. 종이공장의 특성상 지분이 장난이 아니다. 일반적인 청소기와 대걸레로 치울 게 아니었다. 다행히 사장은 어차피 내일 또 재단할 게 있다며 청소를 면제해 줬다.

다시, 오전 작업

이튿날, 전날의 지각을 만회하기 위해 일찌감치 집을 나섰다. 하지만 공장지대라 그런지 교통체증이 심해 겨우 5분 일찍 도착했다.

사장은 이미 출근해 있었다. 인사를 했더니 오후에 출고하려는 팔레트에 랩핑을 하란다. 팔레트는 가로X세로가 대략 2미터에 못 미치지만, 높이는 종이를 쌓기에 따라 2미터를 상회하기도 한다. 사장이 먼저 시범을 보여줬다. 하단 팔레트부터 4면을 돌려 위로 올라가며 겹쳐서 랩핑하는 것이었다.

사실 랩핑이 제일 힘들었다. 5개의 팔레트를 랩핑하니 내 추간판이 안드로메다로 간 기분이었다. (나중에 들은 얘기지만, 랩핑 자동화를 준비했었다고 한다) 허리를 펴니 점심시간이었다. 점심은 근처 함바집에서 먹었다. 함바 이모는 날 보더니, “인상 참 좋다. 오래 다녀~”라고 했다.

글쎄, 함바메뉴에 제육볶음이라도 있었으면 지금 이 글을 쓰고 있을까. 아무튼 그 함바집의 탄수화물과 채소 위주의 식단은 나를 빡치게 만들었다.

다시, 오후 작업

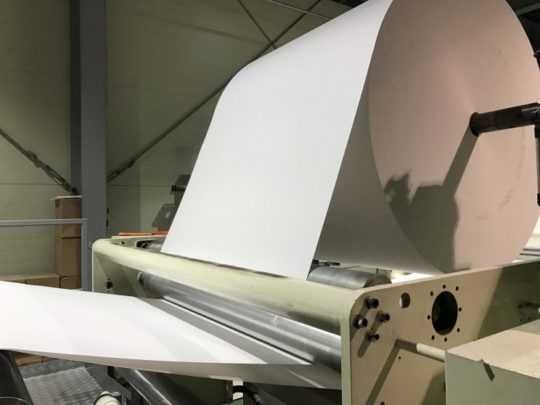

오후에는 본격적인 종이 재단이 이뤄졌다. 이 공장에서는 통상 ton 단위의 roll을 수입하는데, 그 roll을 재단기에 물려 출판사가 요구하는 규격으로 잘라내는 것이다.

지게차로 종이 roll을 옮기는 것은 재밌었다. 초등학교 때 아버지 맵시를 몬 것 마냥. 하지만 더 빡센 작업이 기다렸다. roll을 재단기에 물리더라도, 사람의 감시는 필수. roll 자체가 하자가 있을 수도 있고, 재단기를 아무리 정교하게 세팅하더라도 종이가 어긋날 수 있다. 게다가 규격 외로 잘려나간 종이는 내가 치워야 한다.

재단한 종이는 포장을 해야 한다. 포장기계도 재단 기계만큼 정교하고 큰 위용을 자랑한다. 더불어 몇몇 공정에서 사람의 손을 거칠 수밖에 없다. 예를 들어, 포장이니만큼 풀을 채워야 하는 것이다. 풀만 채워서 될 일도 아니다. 수천 장 되는 종이가 자동으로 이송되다 보니 포장지가 제대로 감싸지 못하는 경우가 많다. 기계화, 자동화된 공정이라고는 하지만, 사람이 일일이 쳐다보고 고칠 수밖에 없었다.

포장한 종이는 팔레트에 올려 라벨지를 붙여야 한다. 무심코 아무렇게나 붙였는데, 그 모습을 본 사장이 한소리 한다. 가운데에 정확히 오와 열을 맞춰 붙이라고. 별일 아닌 걸로 쪽팔림에 얼굴이 후끈 달아올랐다.

라벨지 작업이 끝나면 다시 랩핑을 해야 한다. 사이언스북스 편집장이 선물한 정선근 교수의 『백년 허리』를 정독했어야 했는데, 후회가 막급이다. 랩핑한 종이는 인쇄소로 배송해야 한다. 지게차에 실어 용달로 옮기면 종이공장의 역할은 끝이다.

출처: 사이언스북스 블로그

책은 비싸지 않다, 결코

나는 종이공장에서 고작 사흘 일했다. 비록 사흘이지만, 대한민국의 유수 출판사에 종이가 공급되는 것도 지켜봤다. 아무리 친환경 종이라지만, 종이 가루도 마셔봤다.

이렇게 다 경험해보니, 내가 평소 술 마시고 2차 3차를 가는 것보다 책을 사서 보는 게 훨씬 쌀뿐더러 유익하다는 생각이 들었다. 다시 한번 말하지만 종이 책은 결코 비싼 게 아니다.

원문: BOOKLOUD