과학과 정치는 가깝다. 좋은 과학자는 정치적 목소리를 내는 데 주저하지 않았다. 대표적인 인물은 아인슈타인이다. 그는 필요할 때는 적극적으로 연대했다. 1933년 파시즘을 반대하는 연설을 했다가 과학원으로부터 징계를 받고 정치적 행동을 자제하라고 충고하는 친구에게 이렇게 말했다.

“과학자들이 정치적 문제, 넓은 의미의 인간사에서 침묵을 지키라는 자네의 견해에 동의하지 않네.”

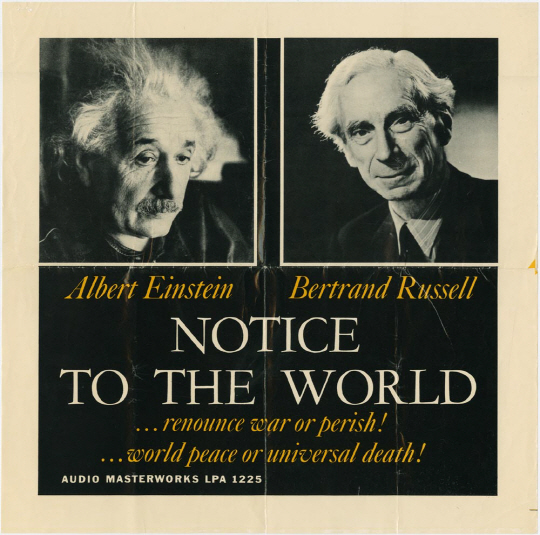

1955년 아인슈타인은 철학자 버트런드 러셀과 함께 ‘핵무기 없는 세계와 분쟁의 평화적 해결을 호소하는 선언’을 발표했다. 러셀과 아인슈타인을 비롯해 독일의 막스 보른, 프랑스의 프레데릭 졸리오 퀴리, 일본의 유카와 히데키 등 노벨상 수상자가 서명자로 대거 참여했다. 그 유명한 ‘러셀-아인슈타인 선언’이다.

과학과 정치의 간격은 좁아지기도 하고 벌어지기도 한다. 최근 과학과 정치의 간격이 좁아지고 있다는 징후가 곳곳에서 포착된다. 한국 대선보다 시간상으로 대략 하루 전인 5월 7일 대선을 치른 프랑스에서는 에마뉘엘 마크롱 후보의 당선에 과학자들이 안도의 한숨을 내쉬었다는 소식이 전해진다.

마크롱은 국내 총생산의 3%를 연구비로 지출하는 정책의 지지자였다. 엄밀히 말하자면 마크롱 후보가 당선됐기 때문이 아니라 마린 르 펜이 낙선했기 때문이다. 과학자들은 르 펜의 퇴행적 정책을 우려했다. 퇴행적 정책이 과학의 퇴보와 직결된다는 사실을 프랑스 과학자들은 경험으로 알았다.

앞서 미국에서는 정반대의 현상이 벌어졌다. 트럼프의 당선에 과학자들은 우려의 목소리를 내놨다. “지구온난화가 거짓말”이라는 트럼프의 발언에 과학자들은 경악했다. 급기야 과학자들이 트럼프의 반(反)과학적 정책에 반발해 거리로 나서기도 했다.

미국의 과학과 연구 활동이 위협받고 있다고 생각하는 과학자와 시민 1,000여 명은 지난 2월 보스턴에서 거리행진을 벌였다. 이들은 “기후변화처럼 입증된 현실을 인정하고 객관적 정보를 바탕으로 과학 정책을 시행하라”고 촉구했다.

지구의 날인 지난 4월 22일 미국 워싱턴을 비롯해 전 세계 600여 개 도시에서 진행된 ‘과학을 위한 행진(March for Science)’은 이런 흐름의 연장선이다. 국내 일부 과학단체와 과학자도 서울에서 행진을 벌였다. 정치의 퇴보가 과학의 퇴행과 직결된다는 사실을 경험한 것이다. 이들은 이렇게 외쳤다.

“과학은 침묵하지 않는다!”

“국정 운영은 과학적으로!”

“연구는 자율적으로!”

그동안 과학은 침묵했다. 기득권자들은 ‘과학(인)의 탈정치화’라는 낡은 프레임으로 과학자들의 입과 귀를 닫았다. 그러면서 자신들이 마치 과학계의 대변자인 것처럼 행세했다. 그 위에서 벌어진 ‘정치적 과학(인)’의 폐해를 우리는 속수무책으로 목격해야 했다.

2048년을 대한민국 건국 100주년으로 규정하고 과학기술인의 분발을 촉구하는 지극히 반과학적인 행태도 서슴없이 벌어졌다. 박근혜 전 대통령이 당선됐을 때 “최초의 이공계 출신 대통령이 탄생했다”며 앞장서 환호하던 바로 그들이다. 잊지 말아야 할 과학기술계의 적폐다.

조지 오웰의 소설 『1984』에서 등장하는 국가권력은 과거의 언어를 없앤다. 자유, 정의, 민주주의 등과 함께 과학이라는 단어도 사라진다. 과학은 그 단어들과 이음동의어인 셈이다. 정치가 퇴보할 때 합리적·이성적 사고로 무장한 과학자들이 더 많은 목소리를 내야 한다. 정치적 위기가 곧 과학의 위기다.

원문: 책방아저씨