매일 아침 출근길, 문을 열고 나오면서 신문을 집어 듭니다. 어제와 같은 하루가 다시 시작된다고 느낄 때쯤 오늘 자 신문 1면이 어제와 다른 사실에 새로운 ‘하루’가 시작되는 것을 깨닫습니다.

저는 요즘 20대의 취향이라고는 보기 힘들게 ‘종이 신문’ 애독자입니다. 제 ‘종이 신문’에 대한 사랑은 대학교 시절부터 시작되었습니다. ‘대학생 50% 할인’이라는 꽤나 식상하지만, 혹하게 되는 할인 마케팅에 유혹되고만 독자입니다. 간혹, 집에서 아버지가 보는 신문에 기웃거려본 적은 있지만 저의 자발적인 의지로 구독신청 전화를 하고 매일 아침 신문을 정독하게 되는 것은 그때가 처음이었습니다. 그리고, 지금 생각해보면 그때의 신문 구독 결정이 제 인생에 있어서 가장 잘한 선택이지 않았나 생각해봅니다.

디지털로의 변화로 종이 신문은 쇠퇴의 길을 겪고 있습니다. 디지털 흐름에 옮겨 타지 못한 다수의 언론사들이 수익 모델을 찾지 못해 허덕이고 있죠. 디지털 시대는 분명 큰 혜택을 가져왔습니다. 시공간적으로 제약을 받지 않고 뉴스 정보를 습득할 수 있게 되었습니다. CNN 앱을 통해 Breaking News 소식을 현지에 있는 미국인들과 ‘함께’ 알게 된다는 사실이 전적으로 이를 설명해줍니다.

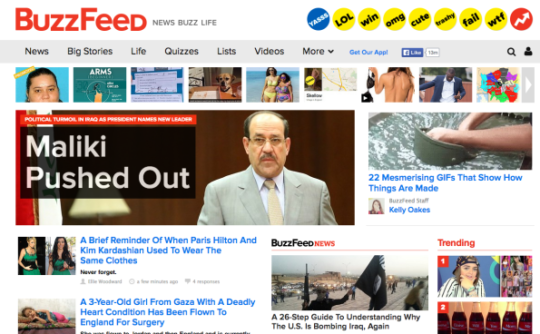

또한 새로운 형태의 언론사를 만들어내기도 했습니다. 버즈피드나 믹과 같은 온라인 매체가 등장하게 되었죠. 이는 분명 긍정적인 현상입니다. 사회를 바라보는 시선이 더 다양해질 수 있도록 독자들은 정보적 다양성을 획득할 수 있기 때문입니다.

출처 : https://hypertext30.files.wordpress.com

하지만 스마트폰 하나면 전 세계 모든 언론사의 기사를 읽을 수게 되었지만 그런 더 많은 선택들이 오히려 정보의 빈곤을 가져온다는 것을 알게 되었습니다. 정보에 대한 접근성은 과거에 비해 오히려 더 높아졌지만 과도한 접근성으로 인해 오히려 꼭 알아야 할 ‘요점’을 놓치게 되는 역설이 일어나게 되었습니다. 디지털 시대에는 일명 ‘요약본’ 이 없습니다. 선택의 주도권은 언제나 나에게 있고, 내가 노력하지 않으면 아무 정보도 얻을 수 없게 된 거죠.

종이신문은 이 역설을 막을 수 있는 좋은 방법입니다. 매일 아침에 만나는 신문은 그 전날, 사회라고 하는 거대한 커뮤니티에서 일어난 모든 이벤트(데이터) 중 ‘선택’되어 다뤄진 가공된 정보입니다. 물론, 그 선택은 언론사의 편집 원칙과 진영 논리에 의해 정리되는 경우도 있지만 사회의 구성원으로서 ‘꼭’ 알아야 하는 이벤트들을 다뤘다고 볼 수 있습니다. 신문 1부라면 그 전날, 우리 사회에 일어난 일을 ‘최소한’으로나마 알 수 있습니다.

출처 : http://3.bp.blogspot.com/

또한 디지털 뉴스에서는 정보의 편식 현상도 일어나게 됩니다. 내가 들어가고 싶은 언론사만 들어가게 되고, 내가 관심 있는 분야의 소식만 계속 듣게 되는 거죠. 페이스북에서도 마찬가지입니다. 내가 원하는 페이지, 언론사만 ‘팔로우’하고 이들의 소식만 듣게 되죠.

물론, 개인 관심사에 의한 선택이기에 이러한 콘텐츠 탐색 행위를 무조건적으로 비판할 의도는 젼혀 없습니다. 하지만 어떤 사안에 대해 명확한 판단을 하기 위해서는 복합적인 사고가 필요하고, 이를 위해서는 여러 분야의 정보가 섞였을 때 가능하다고 생각합니다. 예를 들면 사드 문제를 바라볼 때, ‘안보’ 분야에서의 관점, ‘외교’ 분야에서의 관점, ‘경제’ 분야에서의 관점이 모두 다릅니다.

종이신문을 보게 되면 서로 다른 지면에서 한 가지 사안에 대해서 해당 분야별로 다룹니다. 하지만 디지털 디바이스를 통해 뉴스를 접할 때는 소수 분야에 의한 관점만 보게 됩니다. 포털 사이트, 페이스북 피드를 통해 ‘외교’ 분야의 사드 기사로 들어왔지만 ‘경제’ 분야의 사드 기사로 넘어가기 쉽지 않죠. 디지털 시대의 뉴스 소비는 정해진 순서 없이 이벤트 단위로만 일어나기 때문입니다. 종이 신문과 같이 정치→사회→경제 등과 같이 강제적인 탐색 순서가 디지털 뉴스에는 없습니다. 이는 사안에 대한 종합적이고 복합적인 사고 작용이 힘들어지게 되는 이유입니다.

종이 신문을 보는 또 다른 이유는 ‘대제목’과 ‘소제목’ 때문입니다. 기사는 기사마다 전달하고자 하는 메시지가 있습니다. 원하는 메시지를 전달하고 독자의 의식 변화를 이끌기 위함이 기사의 목적이죠. 이를 위해 기자는 메시지와 기사 내용을 ‘더 명확하게’ 보여주기 위해 대제목과 소제목이라는 장치를 활용합니다. 대제목은 기사가 결론적으로 하고 싶은 메시지를, 소제목은 기사의 내용을 요약하는 내용이죠.

저는 기사를 보기 전 대제목과 소제목을 보고 기사의 내용을 유추해봅니다. 그리곤 기사를 읽고 나서 대제목과 소제목을 다시 한번 더 봅니다. 읽은 기사가 ‘소제목’으로 잘 요약되어서 ‘대제목’을 통해 기자가 하고 싶은 메시지가 잘 드러났는지 확인합니다. 저는 ‘다시 보는’ 이 과정이 중요하다고 생각합니다. 제가 만약 이 기사를 썼다면 이렇게 소제목과 대제목을 쓸지, 아님 다른 내용을 추가할지, 아님 다른 방식으로 표현할지 생각해봅니다. 그러면서 글을 요약하는 능력과 글의 골격을 분해해보는 연습을 하게 됩니다.

하지만 디지털 뉴스에서는 기사를 읽고 나서 대제목과 소제목을 다시 보는 과정이 생략됩니다. 그냥 ‘뒤로 가기’를 눌러버리죠. 다시 스크롤을 위로 올려 대제목과 소제목을 보는 경우는 드뭅니다. 결국, 글을 ‘리뷰’할 수 있는 시간을 놓쳐버리게 됩니다. 기사의 ‘정보’만 받아들이고 기사의 ‘구성’은 버려지는 거죠. 기사의 구성을 보면서 좋은 글의 프레임을 배울 수 있는 기회를 놓치게 되는 겁니다.

※ 상기 언론사는 단순 예시를 위한 이미지입니다.

출처 : http://blog.joins.com

그 밖에도 버려진다고 생각되는 출근 시간에 조금이나마 더 생산적으로 보내고 싶다는 생각, 보고 나면 바로 버릴 수 있는 인쇄물 고유의 특성으로 출근길에는 책보다는 종이 신문을 더 선호해서 보는 편입니다. 또, 완독하고 쓰레기통에 버릴 때는 왠지 모르게 성취감을 느낍니다. 매달 15,000원의 구독료를 내고 있습니다. 하루에 ‘500원’을 종이 신문에 투자하고 있는 셈이죠.

500원이 아깝다는 생각을 해본 적은 한 번도 없습니다. 사회적 이벤트의 요약본이자, 글의 프레임을 배우는 교재값으로 500원이 충분히 값어치를 한다고 생각합니다.

그리고 출근길에 종이 신문을 보는 중요한 이유 하나! 스마트폰으로 무언가를 오랫동안 보면 금방 눈이 침침해집니다. 나이에 어울리지 않게요 ^^;;

원문: 생각노트