한국야구위원회(KBO)는 2007년 1월 그해부터 △투수 마운드 높이를 낮추고 △야구공 크기를 키우고 △스트라이크존을 좁히겠다고 발표했습니다. 바로 한 달 전 2006 도하 아시아경기에서 야구 대표팀이 동메달을 따내는 데 그친 ‘도하 참사’에 따른 후속 조처였죠. 한국 투수들이 무너지자 그 원인을 투고타저(경기당 팀 평균 3.95득점)였던 당시 한국 리그 분위기에서 찾았던 겁니다. 투수가 너무 던지기 쉬워서 국제 경쟁력이 약하다고 생각했던 것.

이번 월드베이스볼클래식(WBC) 때는 정확히 거꾸로입니다. 적어도 몇몇 언론에서는 타선이 19이닝 동안 한 점밖에 뽑지 못하자 ‘타고투저’에서 이유를 찾습니다. 프로야구 스트라이크존이 너무 좁다 보니 메이저리그 심판들 기준 = ‘글로벌 스탠더드’에 한국 타자들이 적응하지 못한다는 얘기입니다. “우물 안 K(스트라이크)존에 갇혔다”고 표현한 매체도 있습니다. 그러면서 이번 WBC 투수진이 19이닝 동안 볼넷 13개(9이닝당 6.2개)를 내주고 있다는 사실은 애써 모른 척합니다. 참고로 지난해 프로야구 평균 9이닝당 볼넷(고의사구 제외)은 3.7개였습니다.

세상에 좋은 스트라이크존이나 나쁜 스트라이크존 같은 건 없습니다. 그저 투수에게 유리하거나 타자에게 유리한 스트라이크존이 있을 뿐이죠. 그래서 타고투저가 문제라고 생각해 스트라이크존을 넓히겠다면 그럴 수도 있다고 생각합니다. 스트라이크존 크기는 당연히 득점에 영향을 끼치기 때문입니다. (실제로 확인할 수는 없으니) 스트라이크 존을 좁히겠다던 2007년 경기당 평균 득점은 전년도 3.95점에서 4.27점으로 늘었고, 2008년 4.49점으로 더 늘었습니다. 한국은 2008년 베이징 올림픽 때 금메달을 목에 걸었습니다.

역시 경기당 평균 4.5점 정도가 나올 때 야구가 강해지는 걸까요? 4.5점은 흔히 투고타저와 그 반대를 결정하는 기준점입니다. 그런데 한국이 세계야구소프트볼연맹(WBSC) ‘프리미어 12’에서 우승한 2015년 리그 평균 득점은 5.28점이었습니다. 그때도 미국 언론에서 한국 프로야구는 타고투저가 너무 심해 기록을 믿을 수 없다는 얘기가 나왔지만 국제무대에서 한국 타자가 스트라이크존에 적응하는 데 애를 먹는다고 문제 삼는 사람은 (적어도 제가 아는 한) 한 명도 없었습니다. 오히려 미국 스포츠전문지 스포츠일러스트레이티드(SI)에서 메이저리그 스트라이크존이 너무 넓어 문제라는 기사가 나왔습니다.

구기 종목에서는 공 크기가 작을수록 이변이 많이 일어난다는 속설이 있습니다. 야구는 올림픽 구기 종목 가운데 네 번째로 작은 공을 쓰는 종목입니다. 어지간한 프로야구 리그가 100경기도 넘게 소화하는 건 시행횟수(경기)가 늘어날수록 이변도 줄어들기 때문이죠. 그래도 리그 최강팀조차 세 번 중 한 번은 집니다. 중학교 수학 시간 때처럼 계산하면 이 최강팀이 2연패를 당할 확률은 11.1%나 됩니다. 50 대 50 승부라면 2연패 확률은 25%로 올라갑니다.

분명 이번 WBC 개막에 맞춰 컨디션을 100%로 끌어올리지 못한 건 대표팀이 비판받을 수 있는 부분입니다. 대표팀을 정말 최고 자원으로 꾸렸는지도 의문. 하지만 정말 스크라이크존 하나 때문에 대표팀이 무너졌을까요? 어차피 적은 표본으로 따지는 거지만 WBC 대표팀 타자들은 삼진 11개를 당하는 동안 볼넷 8개를 얻어냈습니다. 가장 기본적으로 선구안을 알려주는 지표인 삼진 당 볼넷 개수(BB/K)로 바꾸면 0.73입니다. 지난해 리그 평균 기록은 0.55개였습니다.

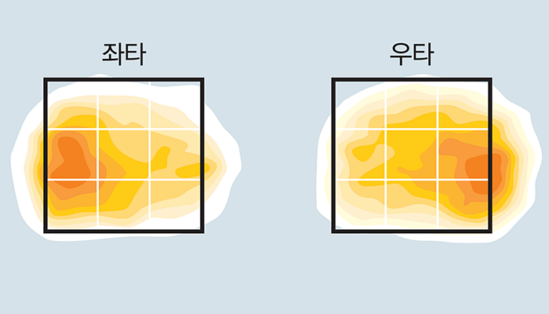

위 사진은 2015년 프로야구에서 실제로 심판이 스트라이크라고 판정한 공이 들어온 지점을 정리한 자료입니다. 색깔이 짙을수록 심판이 스트라이크 선언을 한 일이 많았다는 뜻입니다. 한가운데 들어온 공이 스크라이크 판정을 받은 확률이야 높겠지만 공이 거기 들어오면 타자들이 방망이를 휘두르니까 심판이 스트라이크라고 판정하는 비율은 내려갑니다.

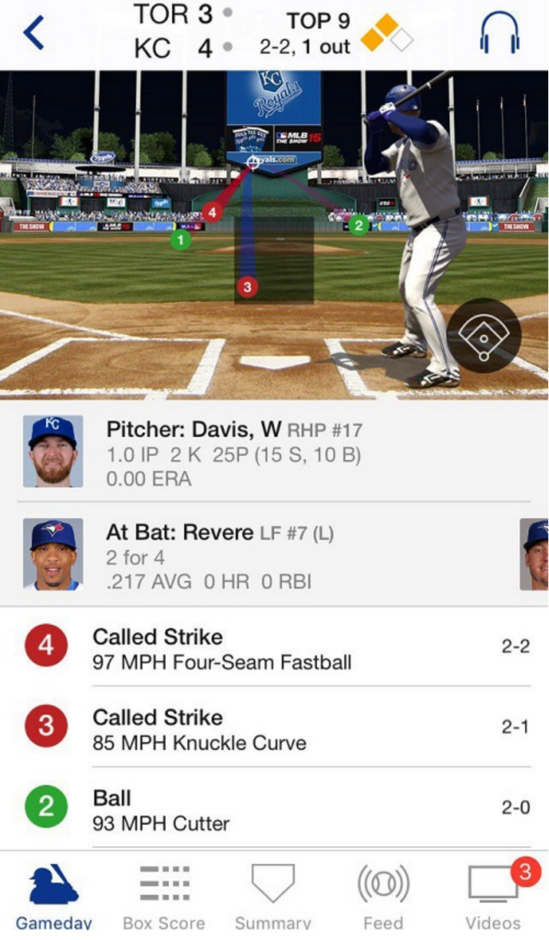

이번 WBC에서 심판이 스트라이크라고 판정해 한국 타자가 삼진을 당한 경우(루킹 삼진)는 세 번입니다. 정말 이 삼진 3개 때문에 한 점밖에 못 낸 걸까요? 스트라이크존 좌우는 우리가 더 넓은데, 정말 그랬을까요?