우리나라 사람 중에서 한글 맞춤법을 제대로 아는 사람은 얼마나 될까요? 아, 이런 질문은 좀 공허하긴 해요. 현실적으로 묻자면, 우리나라 사람 중에서 자신의 생각이나 입장을 글로 써서 표현할 능력을 가진 사람은 얼마나 될까요?

이 질문이라면 대략 감이 잡히죠. 제가 알기로 대부분이 글쓰기를 두려워해요. 강도가 다를 뿐 글쓰기에 대한 부담과 압박으로부터 자유로운 사람은 거의 없다고 봐야 할 테고요. 그러니 생각과 글이 따로 노는 경우가 허다하지요.

전문 작가가 되라는 게 아닌데도 그래요. 명문으로 사람들의 마음을 움직이는 문필가가 되라는 것도 아니에요. 다만 누군가에게 편지(요즘은 주로 이메일)를 보내거나 블로그, 페이스북, 트위터 등에서 몇 마디 글을 올리는 것만이라도 부담 없이 할 수 있으면 좋은데 그게 참 어렵고 부담스러워요. 왜 그럴까요.

멀리 보면 글쓰기의 두려움은 책을 읽지 않는 것과 관련이 있어요. 제대로 된 글을 읽는 것이야말로 좋은 글을 쓰기 위한 기초인 거죠. 책 읽기를 소홀히 하니 글쓰기가 두렵죠. 두 번째는 굳이 글을 쓰지 않아도 아무 문제가 없었던 학창시절을 보냈기 때문일 거예요. 초등학교 때나 잠시 글을 써봤을까, 중·고교 과정 중에 글쓰기에 대한 부담을 느끼는 학생은 거의 없지요. 교과과정 자체가 글쓰기와 무관하게 진행되니까요.

대학생이라고 다를까요? 형식적으론 다를지 몰라요. 리포트를 써야 하니까요. 그러나 실제를 들여다보면 중·고교 때와 별반 다를 바 없어요. 리포트는 남의 글을 베껴 쓰면 그만이고, 대학원생이 아닌 바에야 논문에 대한 부담도 없으니까요.

그렇게 글쓰기의 준비가 안 된 상태로 사회생활을 시작하게 되죠. 오로지 영어공부에 ‘올인’할 뿐 국어 실력을 쌓거나 제대로 된 글 한 번 써보지 않은 채 사회로 쏟아져 나오는 거예요. 그래서예요. 오죽했으면 각 기업 인사담당자 입에서 “요즘 젊은 직원들에게 필요한 것은 영어가 아니라 한글 작문능력”이라는 말이 나올까요.

시험과목에 국어가 포함돼 있는 데다 치열한 경쟁을 뚫고 공직에 임용된 공무원조차 글쓰기의 기본기를 갖춘 경우는 매우 드물어요. 그러니 공문은 문서형식과 편집만 깔끔할 뿐 내용은 여전히 일본식 한자어를 남발하거나 비문과 오문 투성이인 거죠.

심각한 문제예요. 말로는 세종대왕을 존경하고, 한글을 자랑스럽게 생각한다면서 사는 꼴은 영락없이 한글을 두려워하고 있어요. 모국어에 대한 홀대가 이리 심한 데도 그 심각성을 제대로 인식하는 사람은 별로 없어 보이고요.

한때 입시에 논술이 추가되면서 일말의 기대를 걸게 했죠. 그러나 ‘어뤤지’ 정권이 들어서면서 기대가 무너졌지요. 박근혜 정부는 입시전형의 단순화를 기치로 내세우면서 아예 논술 고사정책을 펴고 있고요. 일말의 기대가 수포로 돌아간 거죠.

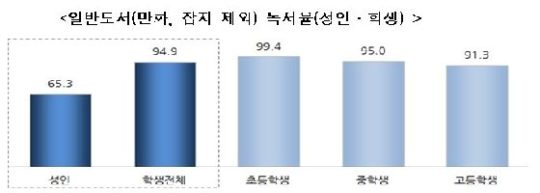

해마다 문화관광체육부가 발표하는 책 관련 통계를 보고 있노라면 모골이 송연해질 정도예요. 출판계는 끝도 없는 불황에 허덕이고, 서점은 줄줄이 폐업하고, 국민 1인당 평균 독서권수는 하향세를 거듭할 뿐이죠. 반등의 기미는 보이지 않아요.

읽지 않고서 잘 쓰기를 바라는 건 배지 않은 아이를 낳겠다는 것에 다름 아니에요. 읽기 활성화와 쓰기의 중요성을 강조하는 건 분리해서 생각할 일이 아닌데 말이죠. 하루속히 읽고 쓰는 일의 중요성을 일깨우는 학교 교육, 사회 분위기와 문화가 조성되어야 해요. 모국어에 대한 예의이면서, 국가의 미래를 위한 중차대한 일이니까요.

“기록이 기억을 지배한다.”는 말을 새삼 떠올려 보게 되네요. 역사적으로 흥한 민족은 죄다 기록에 능한 민족이었어요. 반대로 기록을 게을리했던 민족은 역사 속으로 사라지고 말았죠. 기왕에, 우리는 자랑스러운 문자를 가진 민족이잖아요. 더 사랑하고 더 많이 활용하고 더 갈고 닦아서 찬란한 문화유산을 실질적으로 계승·발전시켜야지요. 다 떠나서 글쓰기는 소통 능력의 척도이기도 하고요.

원문: 최준영의 페이스북