일전 한 여배우가 술자리에서 술을 따르라는 감독인지 피디에게 분노해서 쌍싸대기를 날린 이유로 불이익을 받았다는 이야기를 읽었다. 관련한 기억이 하나 있다. 본인이 뭐 연예인도 아니고 방송국 사람도 아니지만 아무튼 아주 가끔 방송이라는 것을 경험하면서 ‘아 정말 이 바닥이 X나 지저분하구나’라는 것을 단적으로 느꼈던 경험이었다.

고정패널로 출연했던 한 방송이 있다. 공중파 방송국의 파일럿 플랫폼(이런 표현이 맞나 싶은데 아무튼 실험적인 형식의 모바일로 시청할 수 있는 방송이었고 지금은 사라짐)의 한 프로그램이었다.

간단하게 이야기하자면 미모의 여성 연예인 4명이 지극히 여성 위주의 주제로 수다를 떠는 내용으로 1부에서는 주로 꽤 자극적인 주제로 스타일을 이야기하고 2부에서는 멋진 남자 트레이너와 함께 운동하는 형식이어서 프로그램의 패널은 나와 다른 남자 친구를 포함한 남자 둘과 여성 엠씨 4명까지 총 6명이었다.

그 방송에서 회식을 한 적이 있다. 회식 자리에는 피디와 작가들까지 모든 사람이 참석했는데 우연히 같은 방송국의 다른 팀도 비슷한 곳에서 회식 중이었다. 그중에는 방송국장인지 뭔지 하는 아저씨도 있었다. 우리 팀이 한창 술도 마시고 수다도 떨고 하면서 서로 조금 친해질 무렵 저쪽에 있던 그 국장이라는 놈이 슥 들어오더니 “나도 껴도 되지?”라며 꼈다.

나는 사실 낯을 꽤나 가리는 성격이다. 물론 가까운 사람들과는 욕도 잘하고 말수도 많지만, 처음 만나는 사람과는 굉장히 어색함을 느끼고 은근히 깍쟁이 같아서 먼저 말도 잘 걸지 않는 성격(아 서울 깍쟁이 나란 남자…)이다.

그러다보니 잘 모르는 사람들과의 술자리에서는 내가 분위기를 띄우는 편도 아니고 딱히 누구 말을 잘 들어주는 것도 아니다. 사실 낯선 사람들과의 회식 자리는 내게 꽤 까다로운 자리이곤 한데, 심지어 그 국장이라는 남자의 태도는 너무 밥맛이었다.

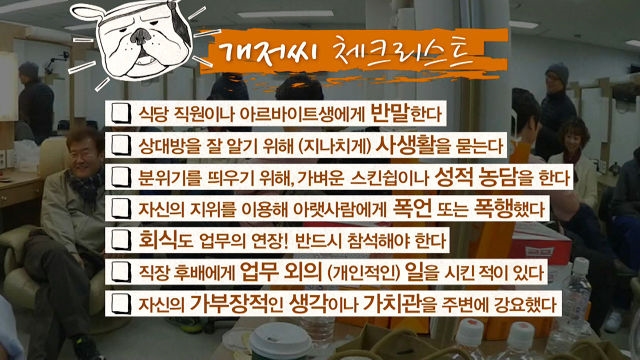

시작부터 반말을 틱틱 내뱉는 데다 아마도 술을 좋아하는지 시도 때도 없이 “자, 한잔할까?”라며 주위에 술잔을 들기를 권했다(내가 제일 싫어하는 부류). 그 밥맛 떨어지는 태도에 짜증을 느껴서 눈도 마주치지 않으려고 노력하고 술잔도 드는 둥 마는 둥 하고 있었는데 나와 같이 앉아 있던 또 다른 남자 출연자 친구는 나와 많이 달랐다.

운동한 남자 특유의 시원시원한 성격, 듣기 싫은 말을 해도 적당히 잘 들어주고, 목소리도 낮고 농담도 잘하는 누가 봐도 호감인 남성상. 같이 있던 여성 출연자 중 한 명도 이미 방송계에서의 오랜 경험 덕분인지 성격이 좋아서인지 그 상황들을 아주 자연스럽게 넘기고 있었다.

문제가 생긴 건 그 국장이 취한 후였다. 그는 나와 다른 남자친구, 그러니까 그 사람 입장에서는 오늘 처음 보는 남자 둘의 이야기를 시작했다. 우선 내 얘기부터 시작했다.

“솔직히 나는 이 친구는 참 마음에 안 들어. 외모도 그렇고 내 스타일이 완전히 아니야.”

아니 뭐… 뭐라고 생각하건 별로 관심은 없지만 굳이 뭐 그렇게 이야기할 건 없지 않나? 평소라면 ‘아, 저도 그런데 고맙네요. 미안해 할 필요가 없어져서…’라고 했겠지만 아무튼 꾹 참으면서 어색하게 웃고 “그런가요? 죄송하네요, 이런.” 하고 말았는데, 그는 말을 계속 이었다.

“근데 이 친구(나 말고 다른 남자출연자)는 말이야. 아, 너무 맘에 들어. 완~~~죤히 내 타입이야. 다음에도 꼭 보자고. 응?”

“아, 아닙니다. 하지만 감사합니다.”

그는 칭찬을 마치더니 자기 왼쪽에 앉아 있던 여성 출연자에게 이렇게 이야기했다.

“A야, 너 남자친구 있나?”

“아니요. 왜요?”

“이 친구 어때. 자네는 여자 있나?”

“아니요. 없습니다.”

“헐 딱 됐네 그럼. 야 A야.”

“네, 국장님.”

“내가 너면 말이야… 얘같이 괜찮은 놈 있으면 그냥 한 번 주겠다. 얘 얼마나 괜찮냐. 그냥 한번 줘 까짓거.”

나는 진심으로 귀를 의심했다. 자, 생각해보자. A는 이미 얼굴이 아주 잘 알려진 방송인이고 그 자리에는 얘기를 듣는 사람이 10명이 넘는다. 그 자리에서 함부로 블랙조크를 내뱉는 것도 불쾌한데 “얘한테 주라”니 도대체 무슨 상황인 걸까.

나는 A와 남자출연자 둘을 순간적으로 번갈아 볼 수밖에 없었다. 사실 둘 뿐 아니라 그 자리에 있던 모든 사람이 굉장히 당황한 표정이었다. 도저히 뭐라고 해야 할지 생각나지 않는 그런 X같은 상황. 기억으로는 A가 씩 웃으면서 “에이 왜 그렇게 말해요, 국장님 취하셨나 보네.”라며 넘어가려고 했는데, 국장은 다시 말했다.

“야. 농담 아니라니까? 얘 내가 보니까 무지하게 괜찮은 놈인 것 같은데, 연애 한번 해 봐 이럴 때. 어때?”

나는 짜증이 솟구쳐서 그냥 담배를 피우러 나가버렸나 그랬고, 다행히도 잠시 후에 회식이 끝났다. 아주 나중에 그 남자 출연자와 그 일을 이야기한 적이 있는데, 한 마디만 더 했으면 자기가 주먹으로 얼굴을 조져버리려고 할 만큼 자신도 화가 많이 났고 정말 참기 힘들었다는 이야기를 했다.

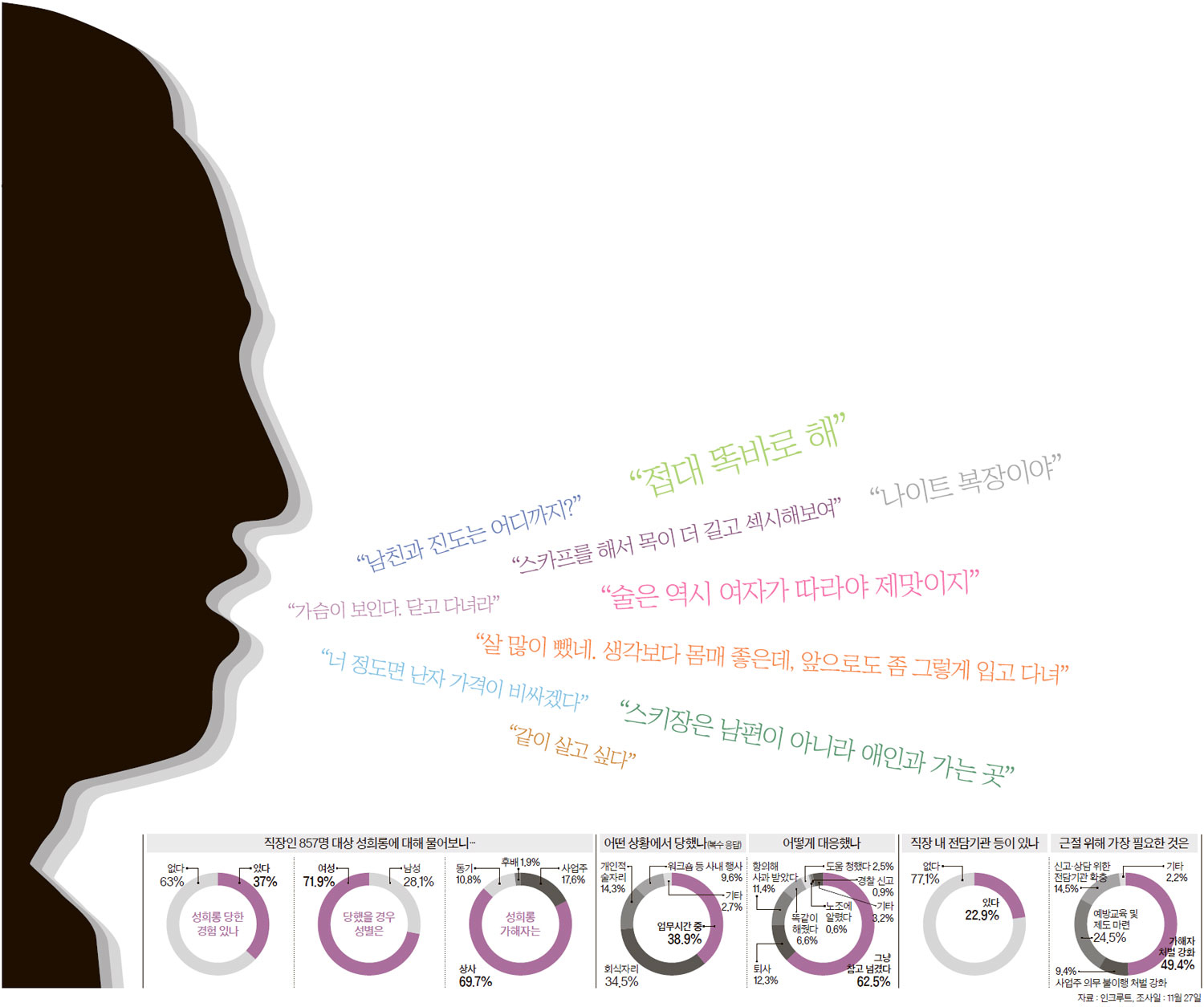

사실 가장 당황스럽고 괴로웠을 사람은 A였을 것이다. 물론 A는 내가 아는 가장 현명한 방법으로 그 상황을 넘기기는 했다. 그녀가 얼마나 현명한 사람인지 감탄하긴 했지만, 사실 그때 나는 여성으로서 방송계에서 일하는 것이 얼마나 고통스러울지 조금이나마 느낄 수 있었다.

한국에서 여성으로 살아간다는 것은 아마도 우리 남자들이 생각하는 것보다 더 힘들 수도 있다. 비단 큼직큼직한 여성혐오 범죄가 아니라도 아주 사소하고 아주 자주, 아주 여러 곳에서 매일매일 겪게 되는 농담 섞인 조롱.

심지어는 말을 뱉은 사람조차 인식하지 못할 만큼 일반화되어 있는 작은 차별들이 더더욱 그녀들의 고충이자 그녀들을 힘들게 하는 부분일지도 모르겠다. 마치 이 세상에서 가장 고통스러운 고문은 목을 한방에 잘라버리는 기요틴이 아니라 이마 위에 작은 물방울을 계속 떨어뜨리는 고문인 것처럼 말이다.

원문: 이학림의 페이스북