대니얼 카네만(Daniel Kahneman)이 말했다.

“꿈을 꾸었지. 꿈에서 의사가 나는 시한부 인생이래. 앞으로 6개월밖에 못 산대. 그런데 그 순간 너무 행복했어. 왠지 알아? 여생을 이 쓰레기 같은 짓을 하느라 보내지 않아도 되기 때문이야.”

아모스 트베르스키(Amos Tversky)가 대답했다.

“다른 사람 같았으면 감동 받았겠지만 난 아니야. 이걸 끝내.”

그들은 진화심리학자 게르트 기거랜처(Gerd Gigerenzer)에 대해서 신랄하게 비판하는 논문을 집필하는 중이었다. 카네만이 말했다.

“넌 더 이상 내 친구가 아니야.”

그리고 걸어나갔다. 절교 선언이었다. 아니 이혼인가?

사흘 뒤 트베르스키가 전화했다.

“의사가 나 암 걸렸대. 잘해야 6개월 더 산대.”

그는 이렇게 말하는 것 같았다. 네가 뭐라 생각하건 우리는 친구야. 몇 달 뒤 트베르스키는 죽었다. 그리고 카네만은 노벨상을 받았다. ……이거… 레알임? 이거 무슨 연애 이야기? 마이클 루이스의 책 『완화 계획(The Undoing Project)』 제12장에 나오는 이야기이다.

루이스가 우리 시대 최고의 이야기꾼이라면 대니얼 카네만과 아모스 트베르스키는 우리 시대 최고의 천재 가운데 하나, 아니 둘이다. 그들이 연구했던 행동경제학(Behavioral economics)은 우리 시대 최고의 화두다. 어떻게 읽지 않을 수 있겠는가? 이미 아는 이야기만 잔뜩 늘어놓지 않았겠느냐는 고민을 잠시 했지만 역시 루이스는 다르다.

행동경제학과 진화심리학

그나저나 최고의 우정, 거의 연애하는 수준으로 사귀던 트베르스키와 카네만은 도대체 무엇 때문에 그렇게 낭만적으로, 목숨을 걸고 싸웠을까? 진화심리학(Evolutionary psychology) 때문이다. 좀 더 정확히 말하자면 기거랜처 때문이다. 무슨 소리인지 모를 사람을 위해서(창피할 것 없다, 나도 몇 년 전에는 그랬다) 간단히 설명하겠다.

도대체 진화심리학이란 무엇인가? 진화론에 대한 심리적인 분석(진화론적으로 심리학에 접근하는 것)인가 아니면 심리학이 진화한다는 뜻(심리학을 진화적으로 설명한다는 뜻)인가? 위키피디아에 따르면 진화심리학이란 심리구조, 그러니까 심리현상을 진화론적으로 설명하려는 시도라고 한다. 후자에 더 가까운 것이다.

더 쉽게 이야기하자면 진화심리학자가 말하듯 과거 진화론에서는 목 아랫부분에만 진화가 적용된다고 생각한 반면 진화심리학에서는 목 윗부분, 그러니까 두뇌도 진화의 산물이라 가정하고 생각과 감정을 진화론적으로 설명하려는 태도라고 한다.

얼핏 생각하기에는 행동경제학에서 주장하는 것과 진화심리학의 설명이 그리 어긋나 보이지는 않는다. 도대체 진화심리학의 어떤 점이 노벨경제학상을 받은 최초의 심리학자인 카네만이 열등감을 갖게 만들었던 트베르스키의 심기를 건드렸을까?

행동경제학과 게슈탈트 심리학

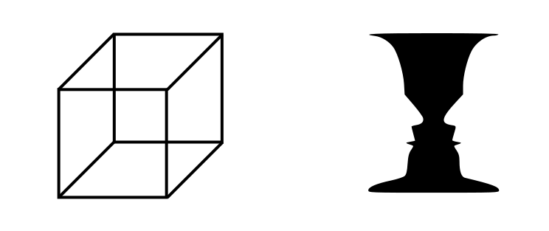

이 질문에 대답하자면 행동경제학이 무엇인지를 알아야 한다(당연하지만 진화심리학이 무엇인지도 알아야 한다). 적어도 카네만 식의 행동경제학은 한 마디로 우리 마음의 버그를 찾는 작업이자 게슈탈트 심리학의 연장이다. 그럼 게슈탈트 심리학(Gestalt psychology)은? 인터넷에 떠돌아다니는 착시현상에 대한 많은 이미지가 다 여기에서 나온 것이라고 보면 된다.

같은 길이의 선 두 개가 왜 달라 보일까? 그냥 의미 없는 선이 왜 어떤 때는 사람으로 보였다가 어떤 때는 꽃병으로 보이는 걸까? 그나저나 이런 착시현상은 눈이 이미지를 왜곡하는 것인가, 아니면 두뇌가 눈이 받아들인 입력자료를 왜곡하는 것일까? 이런 왜곡 현상은 단지 시각적인 정보에만 국한되는 것일까? 이게 아마도 애초에 카네만이 묻고 싶었던 질문인 것 같다.

카네만의 연구는 거의 통계현상을 사람들이 오해하는 것에 집중되어 있다. 예를 들자면 ‘대학 다닐 때 학생운동과 페미니즘 활동을 열심히 했던 여성이 대학을 졸업했는데 무엇이 되어 있을 것 같은가’라는 질문에 네 개의 선택지를 주고 그중 두 개가 다음과 같다고 하면,

- 은행원

- 노조 활동을 열심히 하는 은행원

대부분의 사람들이 2번을 선택한다는 것이다. 이건 사실 통계학도 아니다. 1번에는 2번이 포함되기 때문에 당연히 1번을 선택했을 때 정답일 가능성이 높은 것이다. 그냥 논리학의 문제이고 범주의 문제일 뿐이다. 그런데 과연 그런가? 사람들이 2번을 선택하는 것은 논리학이나 범주론이나 집합론이나 통계학이나 확률을 몰라서 그렇게 하는가? 그냥 정답임을 기대하는 것을 정답으로 찍어서 그런 것 아닌가? 혹시 다른 설명 가능성은 없는가?

행동경제학과 경제학

이쯤 되면 이게 도대체 경제학과 무슨 상관이냐는 의문이 들 것이다. 경제학은, 특히 아담 스미스 이후의 경제학은 사람은 “이기적”이고 “합리적”이라는 가정에 근거하고 있다. 그러니까 경제학의 가장 중요한 가설이 사람은 욕심꾸러기이고 자기에게 유리한 게 뭔지는 정확히 알 수 있다는 뜻이다. 행동경제학은 이 지점을 공격한다.

사람이 욕심꾸러기인 거야 뭐 그렇다 치고, 자기에게 유리한 게 뭔지 정확히 계산할 수 있는가? 행동경제학의 주장은 그럴 수 없다는 것이다. 기초적인 통계학도 모르면서 무슨 합리성은 개뿔… 카네만은 위에서 말한 게슈탈트 심리학 같은 종류의 심리현상에 관심이 많았다.

트베르스키는 둘이 함께 협력할 때 누가 무슨 말을 하고 무슨 기여를 했는지 알 수 없다고 했다는데 아마도 트베르스키가 이런 식으로 카네만과 자기가 한 발견이 경제학에 어떤 의미가 있는지 집중적으로 공략했던 것 같다. 그러니까 행동경제학은 경제학의 근본 가정인 ‘사람은 합리적’이라는 가설에 대한 정면 도전인 것이다.

그런 점에서 행동경제학은 경제학이다. 말이 되는가? 사람이 합리적이지 않다면 당연히 시장 왜곡은 생길 수밖에 없다. 다른 말로 하면 사람은 자기가 원하는 게 뭔지는 알지 몰라도 그걸 어떻게 달성하는지는 모른다는 뜻이다. 그런 점에서 이것은 사회과학이다.

행동경제학과 철학, 그러니까, 에헴, 인식론

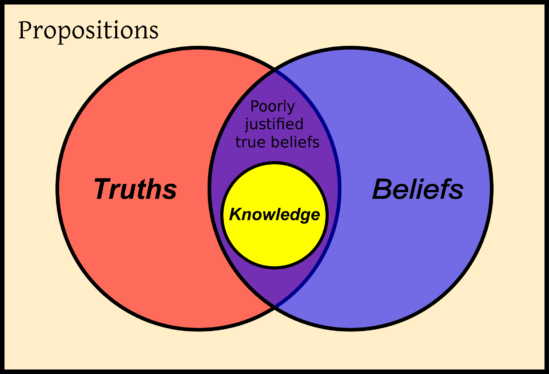

내가 진짜로 궁금했던 것 이야기로 넘어가자. 내가 이 발견이야말로 21세기 가장 중요한 발견이라고 감히 단언하는 이유에 대한 이야기이다. 대학에서 나는 철학을 공부했다(사실 공부는 안 했지만 그런 수업을 들었다). 철학에는 ‘인식론’이라는 과목이 있다.

인식론은 “우리는 어떻게 인식하는가?”라는 질문에 대한 대답을 찾는 학문이다. 또 “우리가 인식하는 세상은 실제로 바깥에 존재하는가?”라는 질문이다. “그걸 내가 어떻게 알아?”라고 대답하고 싶은 사람이 있다면 당시 내 기분이 어땠는지 아주 잘 알 것이다.

심지어 무엇인가 이론 비슷한 것을 만들어 낸다고 하더라도 마음과 독립적으로 (그러니까, 에헴, 눈이나 마음이나 정신 뭐 이런 것을 쓰지 않고) 바깥세상을 관찰해 본 사람이 없기 때문에 도저히 그 이론이 맞는지 틀리는지 알 수가 없을 것이다. “그리고, 그걸 넌 또 어떻게 아냐고!”

맨 처음 카네만/트베르스키 이론을 접했을 때 뭔가 번쩍하는 느낌이 있었다. 누군가 찬물을 끼얹어서 정신이 확 든 기분이었다. 이를테면 우리 마음이 어떤 현상을 체계적으로 왜곡한다면 그건 적어도 우리 마음을 알 단초가 되는 것 아닌가? 그러니까 버그만큼 시스템의 특징을 잘 말해주는 것은 없다는 것이다.

한 가지 전제는 체계적으로 틀리는 현상을 잡아내기 위해서는 일단 그게 틀렸다는 것을 검증할 수 있어야 한다. 예를 들면 게슈탈트 심리학에서 하는 것처럼 ‘마음이 무엇인가’를 체계적으로 틀리게 인지한다면 (예를 들어 길이가 같은 선을 길이가 다르다고 인지한다면) 그건 적어도 우리의 인지 과정에 대해서 뭔가 말해주는 게 있을 것 아닌가?

행동경제학과 통계학

따지고 보면 또 이런 현상을 파악하기에 통계학 내지는 확률이론보다 더 좋은 것은 없다. 생각해 보라. 피타고라스가 삼각형을 가지고 논 때가 기원전 500년경이고 카르다노, 페르마, 파스칼 등이 확률이론을 만들어 낸 것이 1500-1600년대다, 인류가 삼각형의 원리를 발견하고 나서 2,000년이 지나서야 그 똑똑한 사람들이 확률이론을 만들어냈다. 그만큼 어렵다는 뜻이다. 좀 더 정확히 말하자면 그만큼 확률은 우리에게 반직관적이라는 뜻이다.

통계학도 마찬가지다. 게다가 통계학과 확률이론은 또 뭐가 다른가? 나도 가끔 헷갈린다. 헷갈렸는데, 누군가 이렇게 설명해 주었다.

부분에 대한 정보에서 전체에 대한 정보를 추론하는 것은 통계학이고, 전체에 대한 정보에서 부분에 대한 정보를 추출해내는 것은 확률이다.

조금 낫다. 카네만/트베르스키가 던지는 질문에서도 가끔씩은 통계학과 확률에 대해 헷갈리는 부분이 있는 것 같다. 그렇지만, 이건 나중에 따져보기로 하고, 여기서 내가 진짜로 궁금했던 점, 진짜로 궁금했던 것은 이것이었다.

우리의 직관과 통계학적인 계산 결과가 서로 다르게 나온다면, 직관이 틀린 것인가, 아니면 통계학이 틀린 것인가?

도대체 통계학이나 확률이론에서 말하는 내용, 계산하는 내용이 진리라는 것은 어떻게 보증이 되는가? 가끔 밤늦게 이런 생각을 하다 보면 잠이 아주 잘 온다. 나처럼 가끔 불면증에 시달리는 사람은 이런 것은 몰랐으면 좋겠다.

행동경제학과 진화심리학

다시 진화심리학 이야기로 돌아가자. “진화심리학이 뭐가 어때서?” 내 말이… 적어도 카네만도 그렇게 생각했던 것 같다. 따지고 보면 카네만/트베르스키 이론의 핵심은 우리의 마음이 작동하는 방식에는 버그가 있다는 것 아닌가? 진화심리학에서 주장하는 것도 따지고 보면 우리의 마음은 진화의 산물이라는 것이고, 그렇다면 우리의 생각도 사실 그렇게 객관적이지 않고, 오히려 오류투성이일 가능성이 있는 것 아닌가?

트베르스키는 그렇게 생각하지 않은 것 같다. 그는 특히 위키피디아 이력 페이지를 참고하면 나오는 기거랜처를 꼭 집어 싫어했던 것 같다. 사진 보면 딱히 좋아할 인상은 아니지만 그렇다고 뭐 딱히 싫어할 것까지야 싶은데, 트베르스키의 주장(이라고 마이클 루이스가 주장)하는 바에 따르면 기거랜처는 인간의 마음은 오류가 없다고 주장했다고 한다! 이건 좀 내가 봐도 억지 같다.

좀 찾아보니 그가 생각하는 것도 제한된 합리성이라고 한다. 어쩌면 그가 주장한 것이 인간의 사고는 진화적으로 최적화되어있다는 주장이었을 수도 있다. 마이클 루이스가 이야기하는 것처럼 인간 사고의 무오류를 주장한 것이 아닐 수도 있다.

더 이상 찾아보지는 않기로 한다. 다만 마이클 루이스의 생각이 틀렸을 수도 있다는 생각, 우리 시대 최고의 이야기꾼이 틀렸을 수도 있다는 생각은 정말로 크게 위안이 된다. 그의 말을 그대로 인용해 보자면,

Gigerenzer came to be identified with a strain of thought known as evolutionary psychology, which had in it the notion that the human mind, having adapted to its environment, must be very well suited to it. It certainly wouldn’t be susceptible to systematic biases.

분명히 첫 번째 문장과 두 번째 문장 사이에 비약이 있다. 따지고 보면 부부싸움이라는 것은 원래 다 오해에서 기인하는 것이다. 트베르스키는 그냥 기거랜처가 싫었을 수도 있다. 무슨 이유에서이건.

우정

가장 인상적이었던 부분은 그들의 이론에 대한 것이 아니라 그들의 우정에 대해서였다. 정말로 부러웠다. 카네만은 말한다.

We were quicker in understanding each other than we were in understanding ourselves. The way the creative process works is that you first say something, and later, sometimes years later, you understand what you said. And in our case it was foreshortened. I would say something and Amos would understand it. When one of us would say something that was off the wall, the other would search for the virtue in it. We would finish each other’s sentences and frequently did. But we also kept surprising each other. It still gives me goose bumps.

정말 부럽지 않은가? 이런 친구가 필요하지 않은 사람이 누가 있는가?

이들이 하는 실험을 비롯해 심리학에서 하는 실험은 대체로 뭔가 지나치게 에피소드 적이고 좀 사소하다(trivial)는 느낌이 드는 것이 사실이다. 이런 실험에 무슨 의미가 있는지가 중요하다. 어쩌면 우리 시대 가장 중요한 연구, 적어도 우리에게 가장 어려운 문제에 대해서 우리 시대에 답이 나오는 것을 목격할 수 있는 과정을 우리 시대 최고의 이야기꾼이 쓴 책이다.

마이클 루이스의 책에서 이 이야기는 영감과 이론에 대한 이야기가 아니다. 이 책은 전쟁(무지 많이 나온다, 제2차 세계대전과 그 직후 이스라엘이 배경이라는 점을 생각해 보라)과 우정에 대한 책이다. 다 읽는 데 3일 걸렸다. 아쉽다. 최고의 책을 미리 읽어버린 것 같은 느낌이 든다.

원문: 한 미국 변호사의 서랍