현실의 사건을 모티브로 삼는다는 것은 소재 자체의 섬세함과 함께 그 행위 자체가 내포한 메시지 때문에 더욱 조심스러워질 수밖에 없을 것이다. 더욱이 실화를 바탕으로 하는 소설에서 독자들이 기대하는 바는 어느 정도 정해지기 마련이다.

그럼에도, 어떤 소설가가 현실에 존재하는 일을 모티브로 삼아 소설을 쓰려고 한다면, 거기에는 마땅히 그럴 수밖에 없는 이유가 있을 것이다.

“이 소설은 허구에 의해 쓰여졌다.”

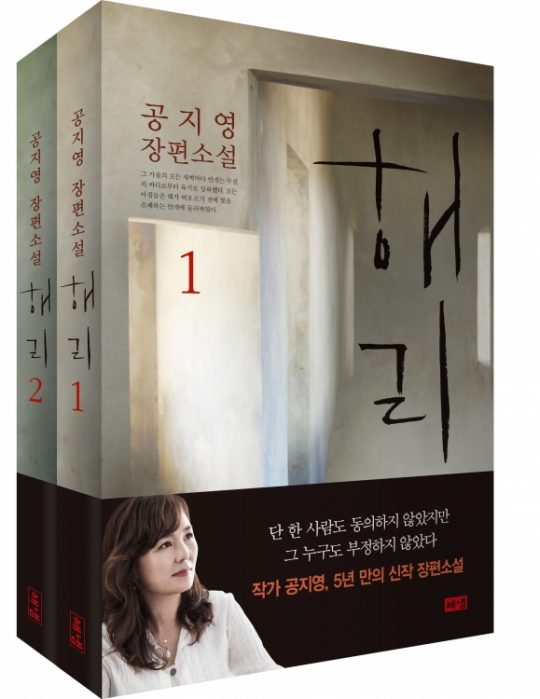

공지영의 신작 『해리』는 ‘이 소설로 인해 누군가를 떠올려도 그것은 당신의 사정일 뿐’이라는 작가의 경고를 서두로 시작을 한다. 아니, 암 수술을 앞둔 엄마를 위해 고향으로 돌아오는 이야기에 이토록 거창한 경고가 필요하단 말인가?

경고에 대한 무서움도 잠시, 궁금증에 이기지 못해 책장을 더 넘겨본다. 주인공은 어머니의 병수발을 위해서 병원을 오가던 중, 성당의 담당 신부였던 ‘백진우 신부’를 고발하는 1인 시위를 맞닥뜨리게 된다.

이윽고 주인공은 백진우 신부와 고향 친구 ‘이해리’를 둘러싼 스캔들을 뒤쫓다가 지역의 장애인 복지 사업과 천주교 대교구 간의 미묘한 관계를 알게 되고, 심지어 지역의 정치인들이 복잡하게 뒤얽힌 사건의 연속체가 드러나게 되는데…

얼핏 보면 이 소설은 마치 정의감 넘치는 한 개인이 사회의 거악과 맞서 싸워 통쾌한 승리를 거두는 뻔한 이야기처럼 보이기도 한다. 그러나 이 소설은 평범한 기대들을 영리하게 비껴간다. 냉담 상태의 천주교 신자이자 작은 인터넷 언론사 기자인 30대 중반의 여성 주인공을 내세운 이 소설은 비리의 실체를 명확하게 밝혀내거나 그에 대한 판단을 독자에게 전달하려고 하지 않는다.

오히려 이 소설은 목사 백진우와 그 내연녀 이해리를 둘러싼 사건들과 이를 추적하는 과정을 통해 인간 군상이 지닌 다양한 면모를, 나아가 굴절된 욕망을 드러내는 것에 그 목적을 둔 것처럼 보인다. 마치, 프리즘을 통과한 직사광선이 오색의 무지개로 나뉘는 것처럼 말이다.

제목 『해리』는 누군가의 단순한 이름이 아니다

이 책에서의 ‘해리’는 주인공이 추적하는 대상인 고향 친구 ‘이해리’의 이름이다. 여기까지는 평범한 고유명사에 지나지 않는다. 하지만 그 단어가 지칭하는 것은 생각보다 넓다.

이해리는 편부 가정에서 학대를 받으며 자라나 미혼모의 신분이다. 동시에 지역의 장애인 센터장 백진우 신부와 내연 관계이기도 하다. 또한 정치권을 자유자재로 움직인다는 의혹을 받는 ‘이해리’를 지칭하기도 한다.

소설이 본격적으로 시작되기 전에 ‘해리성 동일 장애’가 언급된 것을 기억하는 당신이라면 <해리>라는 단어가 단순한 고유명사가 아니라는 것도 쉽게 알아챌 수 있을 것이다. 그 말을 가만히 곱씹다 보면 소설의 주인공이 쫓으면 쫓을수록 해리(解離)되어 가는 소설 속 사람들의 모습을 일컫는 것처럼 보이기도 한다.

대학 총장의 딸인 주인공이 편부 가정에서 학대를 받으며 자라난 ‘이해리’를 뒤쫓는다는 구도도 흥미롭다. 당위나 윤리에 의해 움직이는 주인공에 비해 ‘이해리’는 세상의 욕망 앞에서 가장 원초적인 방식으로 자신을 어필한다.

작중에서 주인공은 이해리를 ‘날것의 누드’라고 평한 바 있는데, 이 말은 ‘무진’이라는 작은 사회에 오랜 시간에 걸쳐 누적되어온 각 계급 간의 거리를 정확하게 보여주는 대사라고 할 수 있다. 하지만 많은 것에 신경 쓸 여유가 없는 사람들이 당장의 욕망에 집중하는 것을 가진 자들을 정의롭게 심판하는 것은 정당한가?

소설을 끝까지 본 독자라면 이 명제에 쉽게 답하지 못할 것이다.

‘크로마토그래피’라는 기법이 있다

일반적으로 가장 흔하게 접할 수 있는 크로마토그래피는 초등학교 교실에서 흔히 하는 것과 같은, 종이에 수성 사인펜으로 선을 그어 한쪽 끝을 물감에 담가두는 실험이다. 시간이 흐름에 따라, 종이를 타고 올라온 수분이 검은 잉크를 여러 가지 색상의 띠로 분리되는 것을 볼 수 있다.

무진에서 벌어지는 일들 역시 마찬가지이다. 안개처럼 무진을 겹겹이 둘러쌌던 부패와 비리는 서울의 중앙 정치에서 벌어지는 일들로 인해 감추어지고, 거대한 악이 작은 악을 가리는 양상이 반복된다. 주인공에게 도움을 주거나 해를 입히는, 또는 두 가지를 동시에 하는 사람들의 모습도 마찬가지다. 명확하게 무엇이 옳고 그른가를 구분하기 힘들다.

주인공은 계속해서 무엇을 믿어야 하느냐는 질문을 반복적으로 던진다. 깔끔한 승리도, 여운이 남는 패배도 아닌 소설의 문장들 가운데서 나는 문득 거대한 크로마토그래피 상상하고 만다. 이 소설의 마지막에서 당신은 어떤 색의 띠를 보게 될까? 그렇게 바라보게 된 색의 띠는 과연, 정확히 본 것이 맞는가?