바쁘다는 말을 입에 달고 사는 사람들은 정말 바쁜 걸까? 취업준비생 A씨는 이번 추석 연휴에 귀향하지 않았다. 9월 신입사원 채용 공고가 대거 뜨면서 연휴 기간 자기소개서를 써야겠다고 다짐했기 때문이다. 고향 집에 오라는 부모님의 말씀에는 바쁘다는 말로 안부를 대신했다.

그러나 추석 연휴가 끝난 현재, A씨는 자기소개서 하나를 작성했을 뿐이다. 5일간의 연휴 중 반나절만 할애하면 끝낼 수 있는 일이었다.

바쁘지 않은데도 바쁘다고 느끼는 사람들

현대인들이 얼마나 바빠 보이는지에 대해서는 왈가왈부하지 않아도 된다. 산업화 이후 사람들은 가족이나 친구들과의 시간을 희생하면서도 과중한 부담처럼 일을 짊어지고 산다. 할 일이 많아진 현대인들은 항상 바쁘다고 느낀다.

그들은 실제로 얼마나 바쁠까? 지난 12일 BBC Radio 4의 방송 <바쁨의 역설(The Busyness Paradox)>은 현대인들이 바쁘다고 느끼는 감정에 대해 의문을 던진다. 라디오 방송 내용을 정리한 BBC 기사에서는 스스로 가장 바쁘다고 말하는 사람들조차 실은 그렇게 바쁘지 않다고 꼬집었다.

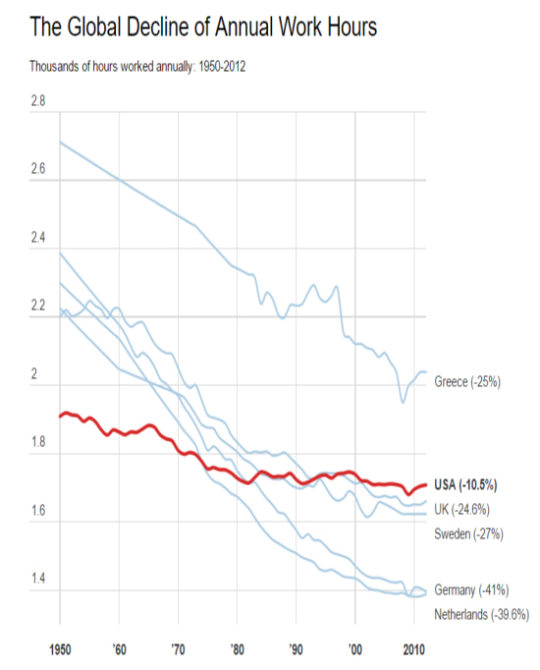

출처: The Atlantic

최근 몇 십년 간 유럽과 북미 사람들이 일하는 데 쓰는 시간의 총량은 늘어나지 않았다. 미시간대의 한 연구 결과에 따르면 1997년 부모 세대는 자식들과 시간을 함께하지 못한다고 걱정했지만, 1981년 부모 세대보다 한주에 4~6시간을 더 자식들과 보냈다. 옥스퍼드대 시간활용연구센터의 조나단 거슈니는 지난 50년 간 남성과 여성의 유급, 무급 노동의 비율은 조금 바뀌었지만, 노동의 총량은 꽤 정확할 정도로 똑같다는 사실을 밝혀냈다.

주어진 시간에 더 많은 일을 해야 한다는 압박

어떻게 된 일일까? BBC 기사는 단순한 경제학 원리에서 답을 찾았다. 경제 규모가 커지고 사람들의 수입이 증가할수록, 시간의 가치 자체도 함께 커진다. 현대인들이 언제든 경제적 생산 가치를 만들 수 있게 되면서, 시간 자체가 더욱 가치 있어진 셈이다. 자연스레 현대인들은 주어진 시간 안에 더 많은 일을 처리해야 한다는 압박을 받는다.

오늘날 노동의 모습이 변하면서 현대인들은 더욱 효율적으로 일해야 한다는 압박에서 벗어날 수 없다. 농업이나 수공업을 주로 하던 시절에는 사람들이 고된 육체노동을 하면서도, 노동에 대한 명확한 한계가 존재했다. 인간은 작물의 수확 시기를 조절할 수 없기 때문에 농작을 더 하고 싶어도 자연의 섭리를 초월해 노동할 수는 없다. 미국의 경영학자 피터 드러커가 주창한 ‘지식 (노동) 사회’에서는 다르다.

『내 안의 침팬지 길들이기』의 작가 토니 크랩은 우리가 무한한 세계에 살고 있다고 지적한다. 이메일, 읽을거리, 따라잡아야 하는 아이디어들, 회의들이 곳곳에 널렸다. 디지털 이동 기술은 개인이 해야 할 일거리들을 집, 체육관, 혹은 휴가지 등 어디로든 쉽게 이어준다. 사람들은 무한 에너지와 능력을 갖지 못하지만 계속해서 ‘무한 도전’에 나선다.

현대인이 스트레스에 사로잡혀 사는 것은 불가피해 보인다. 직장과 집, 어디서든 “모든 것을 하라” 정신이 현대 사회를 지배하기 때문이다. BBC는 현대인들의 ‘무한 도전’을 ‘불가능’이라고 진단했다. 시간을 생산적으로 활용해야 한다는 압박이 짓누르는 만큼 현대인은 ‘시간’에 집착할 수밖에 없다.

출처: iStock

시간 집착은 더 나쁜 결과로, ‘바쁨 증후군’의 역설

BBC 기사는 흥미로운 사실 하나를 밝혀낸다. 현대인의 시간 집착이 오히려 부진한 결과를 가져온다는 ‘바쁨 증후군’의 역설이다.

경제학자 센딜 물레이나탄과 행동과학자 엘다 사피르는 이를 ‘인지 범위’의 문제라고 짚었다. 그들에 따르면 사람은 돈이나 시간, 의지력 등이 부족할 때, 판단력이 흐려진다. 바쁠 때 오히려 일의 우선순위를 헷갈려 하거나, 완수할 수 없는 일에 집착해 시간 관리에 실패할 확률이 높다는 것이다. 바쁘다는 감정이 조급함을 불러오는 악순환이 일어난다.

‘바쁨 증후군’은 우리의 여가에도 영향을 미친다. 현대인들은 1~2시간의 휴식시간조차 생산적으로 보내야 한다는 강박관념에 사로잡혀 있다. 유명 블로거인 마리아 포포바는 “삶의 전반에서 효율성을 추구해야 한다는 현대의 사고방식에는 효율성에 대한 기준조차 없다”고 주장한다. 그는 취미로 사진을 찍을 때 ‘생산성’에 대한 강박관념에 사로잡혔다고 말했다.

과거에 나는 전문 카메라 하나와 함께라면 어디든 돌아다녔다. 지금은 사진을 페이스북이나 인스타그램에 올려 공유하기 위해 찍곤 한다. 어느새 사진 찍는 것 자체가 부담이 되어버렸다.

“당연히 바쁘지. 난 중요한 사람이니까!”

‘주 21시간 노동 상한제’와 같은 법적인 조치 외에, 현대인들의 ‘바쁨 증후군’을 해소할 명쾌한 방책이 있을까? BBC는 기사를 통해 단지 현대인의 태도가 얼마나 비이성적인지를 직시하라고 조언한다. 역사적으로 부나 성공, 사회적 권력에 대한 궁극적인 상징은 ‘일하지 않을 자유’, 곧 경제학자 소스테인 베블런이 말하는 ‘여가’였다.

거슈니는 오늘날 ‘바쁨’이야말로 상류층의 한 지표가 되었다고 지적한다.

현대 사회의 상류층들은 매우 바쁘고, 또 그래야만 한다. 그리고 누군가가 바쁘냐고 물어볼 때 나는 ‘당연히 바쁘지. 왜냐하면 나는 중요한 사람이니까!’ 라고 대답한다.

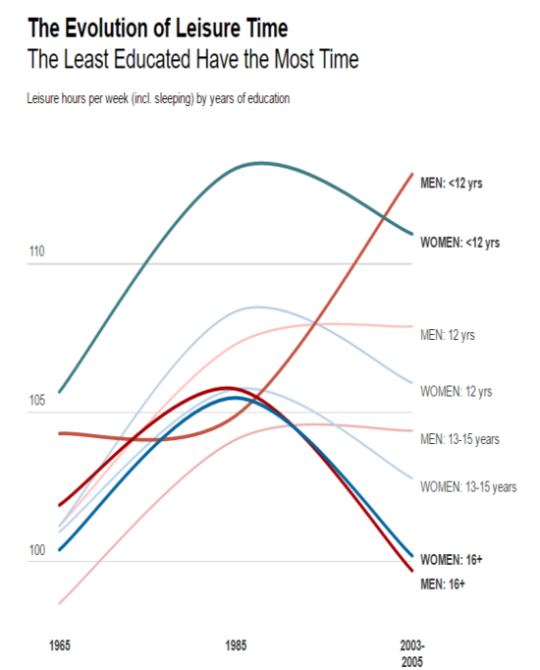

출처: The Atlantic

행동경제학자 댄 애리얼리는 그가 만났던 열쇠 수리공 이야기를 통해 ‘바쁨 증후군’이 얼마나 어리석은 것인지 드러낸다. 일을 시작했을 때 실력이 그리 좋지 못한 열쇠 수리공이 있었다. 그는 문 하나를 여는 것도 시간이 오래 걸렸고, 때로는 자물쇠를 부수기 일쑤였다. 하지만 고객들은 수리공에게 기꺼이 수리비를 지급했고, 팁도 아끼지 않았다.

오히려 그가 일이 점차 손에 익고 빨라지면서부터 고객들은 청구 요금에 대해 불만을 가지고 팁도 주지 않았다. 고객들은 정말로 원한 것은 수리공이 그의 시간과 정성을 들여 일을 마무리하는 것을 보는 것이었다. 수리공의 작업이 끝날 때까지 더 오래 기다릴지라도.

생각보다 많은 현대인들의 상황이 비슷하다. 일의 결과보다도 일의 진행 과정에 한 개인이 얼마나 오래, 심혈을 기울였는가에 따라 자신의 가치를 가늠하고 자리매김한다. 현대인들이 ‘바쁨 증후군’의 허상을 깨닫는 것, 그렇게 어려운 일일까?

원문: 단비뉴스 / 편집 : 황두현 기자 / 작성 : 박상연 기자