어제 아침에 자주 들리는 커뮤니티를 돌아다니다가 간만에 아래 영상을 보게 되었다. 공무원들이 자리보전에 힘쓰면서 갑갑하고 답답한 모습 보일 때마다 자주 인용되던 영상이라서 이미 본 사람도 많을 것으로 생각된다.

이 글은 저 영상에 든 두 번째 생각에 대한 글이다. 스타트업 경영을 하던 내 입장에서 쓴 글인지라 스타트업 핏에 맞춰서 전개되고 있음을 기억해 줬으면 좋겠다.

해야 하는 일

우리가 일을 하다 보면 ‘해야 하는 일’을 만나게 된다. 해야 하는 일은 단순하게 규칙, 의무로서 해야만 하는 것들을 의미하는 것이 아니다. 좀 더 정확하게 표현하면 ‘내가 하는 업을 성공시키기 위해서 내가 잘할 수는 없지만 해야 하는 일’을 의미한다.

보통 사람이 어떤 과업이나 과제 등을 부여받게 되면 그 순간 본인이 잘 알고 있으면서 잘할 수 있는 방향으로 일을 진행하게 된다. 예를 들어 어떤 과제가 주어졌을 때 네트워크가 좋고 여러 플레이어 간의 협업 구조 등을 잘 설계하는 A라는 사람은 필히 파트너십 설계와 제휴를 통해서 해결하고자 할 것이고, 비슷하게 고객 대상 온라인/디지털 마케팅이 익숙한 B는 똑같은 과업 자체를 온라인/디지털 채널에서의 마케팅 행위를 통해서 풀어낼 수도 있다. 반대로 데이터 분석에 익숙하고 내부 제품팀이 제품 업데이트에 탁월한 팀의 C는 Growth Hack & Product Update를 통해서 해결하려고 할 것이다.

정답은 없다. “이 상황에 이걸 딱 해야 돼!”라고 단정 짓기는 너무 어렵다. 다만 애매한 순간이 존재한다. 예를 들어서 A라는 과업을 해결하기 위한 Best way가 a-1이라는 방법이고 순서대로 a-2, a-3이라는 차선, 차차선의 방식이 있다고 가정하자. 이 상황에서는 a-1을 하는 것이 맞다고 생각하겠지만 우리에게 a-1을 할 리소스는 없고 a-2, a-3 혹은 a-10 정도를 할 수 있는 리소스는 있다고 생각해보자. 이 경우의 정답은 a-1이 아닐 확률이 꽤 높다. 오히려 리소스가 있는 a-2를 해야 할 수도 있다. a-2 정도면 다행일 것이다. 엄하게 a-11 정도를 할 수도 있다.

하지만 경계는 해야 한다

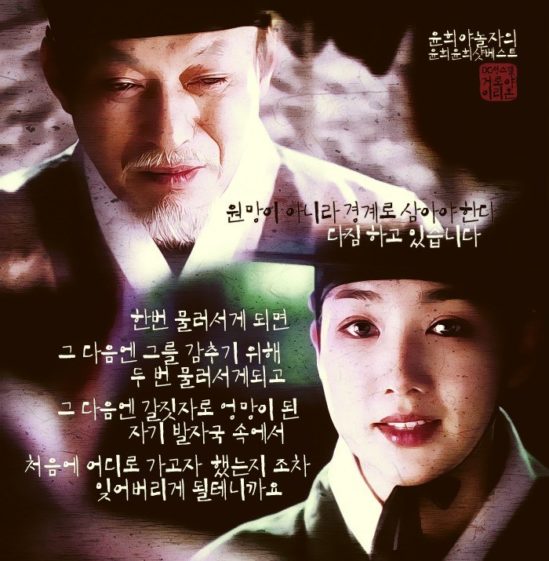

앞서 말했던 상황, best way를 할 리소스가 지금 내부에 없는 상황, 이런 상황에서도 스타트업 팀의 창업자부터 주니어 멤버들까지 다들 경계해야 할 것이 있다. 여기서 익숙한 일을 할 것인가 해야 할 일을 할 것인가 사이의 밸런스를 어떻게 잡을 것인지를 가지고 각자 치열하게 고민하고 서로 격렬하게 커뮤니케이션해야 한다. 그렇지 않으면 아래 〈성균관 스캔들〉 캡처 사진에 나온 것처럼 된다.

한 번 물러서게 되면 그다음엔 그를 감추기 위해 두 번 물러서게 되고 그다음엔 갈짓자로 엉망이 된 자기 발자국 속에서 처음에 어디로 가고자 했는지조차 잊어버리게 될 테니까요.

여러 중의가 있는 표현이겠지만 우리가 ‘해야 하는 일’과 ‘지금 잘할 수 있는 일’ 사이의 밸런스를 놓치게 되면 나중에는 우리가 뭘 하려고 했는지조차 헷갈리게 된다.

그리고 리더라면…

스타트업을 하다 보면 이런 일이 흔하게 찾아온다. 리더라면 구성원을 판단할 때 정말로 중요하게 생각해야 하는 것이 바로 학습 의지와 학습 능력이 아닐까 싶다. 모르는 것, 하기 어려운 것, 할 수 없는 것들을 마주할 때 ‘배워서 하지’ ‘공부해서 하지’ ‘해보면 되겠지’ 등의 도전적인 사고를 하는 사람과 그게 아닌 사람의 차이는 확연하게 드러나기 마련이고, 이런 스타일이 꼭 필요하지만 쉽게 사람을 추가할 수 없는 스타트업에서는 애초에 사람을 뽑을 때 이런 부분을 중점적으로 체크해야 한다.

두 번째로 익숙하진 않지만 해야 하는 일을 맞이할 때, 리더는 실패할 경우에 대비해서 팀의 부담을 줄여놓아야 한다. 또한 일이 진행되는 동안 그 일을 해야 하는 사람의 부담감을 낮추는 커뮤니케이션 행동을 계속해야 한다. 마지막으로 혹여 결과가 좋지 않더라도 책임은 결국 본인이 져야 한다는 것을 잊어선 안 된다.

이 글의 초반에 있는 동영상의 1분 44초 즈음에는 대략 이런 대화가 나온다. 노무현 전 대통령과 해양경찰청장의 대화로, 잘 들리지 않아서 의미만 전달되게 받아 썼다.

대통령님, 연안 쪽에 이렇게 가까이 붙어있는, 해안에 가면 많은 양이 이렇게 쌓여 있는데… (중략) 비용 문제입니다.

그런 게 어딨어요? 물론 걱정해야죠. 나중에 누가 비용을 물 거냐? 모든 정책이나 비용을 (청장님) 혼자서 좌우할 수 없기 때문에 보고가 상당히 조심스러운데… 그러면 안 됩니다. 나중에 비용을 못 받는 건 못 받는 것이고… 받는 건 받는 거고 못 받는 건 못 받는 거고 그거는 재판에 맡길 일이고… 필요 없이는 나갈 필요가 없지마는 필요한 만큼은 다 동원하라는 뜻이죠. 다 동원하시고, (중략) 남북으로 확산되는 거 확실하게 막으라 하니까 대답을 머뭇거리는데… 그 문제에 대해서 펜스가 시원찮으면 두 벌 치고, 세 벌 치고, 네 벌 치면 되는 거 아니겠어요? 그걸(확산되는 것을 막는 걸) 기준으로 해서 자원을 총동원하라는 것이죠. (중략) 방제 펜스 같은 것도 성능 좋은 것이 어딨는지 알아보고… 중국이든 일본이든 가서 빌려오든, 사 오든… (중략) 불가항력이라는 말 하지 않도록 정말 총동원하라는 것이죠.

대통령 쪽에서 해양경찰청장이 걱정하는 지점을 얘기하고 정리도 한다. 그리고 인상적인 것은 해양경찰청장이 지금 가진 리소스를 기준으로 할 수 있는 것을 얘기하는 느낌이라면, 노무현 전 대통령은 해야 하는 것을 기준으로 리소스를 어떻게든 해결하고 책임은 걱정하지 말라는 식으로 정리하고 있다.

리더라면 조직이 ‘해야 하는 일’의 상황에 놓였을 때 그 조건이 뭔지 살펴보고 그 조건 중 리스크나 걱정되는 부분, 특히 현업담당자가 걱정하는 부분들을 미리 확인하고 그 부분에 대해서는 명확하게 정리할 필요가 꼭 있다.

물론 이건 내 리더십론이지 당신도 꼭 이래야 한다는 뜻은 아니다. 혹여라도 이런 상황에 놓인 분들이 있다면 이 글이, 혹은 내가 앞서 소개한 영상이 도움되길 바란다. 다음에는 이와 유사하게 5why에 대해서도 한 번 얘기해볼까 한다.

원문: Ahn Changyeong