기자님들과 인터뷰하다가 책 『다 큰 여자』에 관해 짧게 이야기했다. 그 책에는 ‘타투한 여성으로서 살아가는 이야기’도 있다고 하니 어떤 기자님은 “타투한 여성으로 살아가는 데 어떤 이야기가 숨어 있나요?” 진심으로 궁금해하셨는데, 뒤늦게 그녀의 질문에 대답하고 싶어 예전에 썼던 긴 글을 올린다.

문신 좋아하는 여자

나는 주류 문화를 즐기는 상식적인 사람들이 쉽게 수긍하지 못하는 취향을 가졌다. 문신을 좋아한다. 이 취향이 대단한 역경은 아니다. 이미 다른 사회와 시장에서 타투는 잘 팔리는 문화적 코드이다. 비주류에서 주류 근방까지 젖어 들었다.

하지만 아직 한국에서는 타투를 터부시하는 경향이 있고 그 영향인지 문신에 부정적인 견해를 단단히 붙든 이들이 내게 적개심을 드러낼 때가 있다. 문신을 당당히 내놓고 길을 걷다 보면 가지각색의 시선과 수군거림을 경험한다. 보는 이의 혐오도에 따라 육성 악플의 데시벨은 높아지게 마련인데 내가 들었던 우려의 목소리 중 손가락 안에 꼽는 베스트3 가 있다.

- 3위: 완전 미친 거 아냐?

- 2위: 쯧쯧쯧…(광범위하게 부정적인 의미를 내포하여 더 폭력적인)

- 1위: 저래서 어디 시집이나 가겠니?

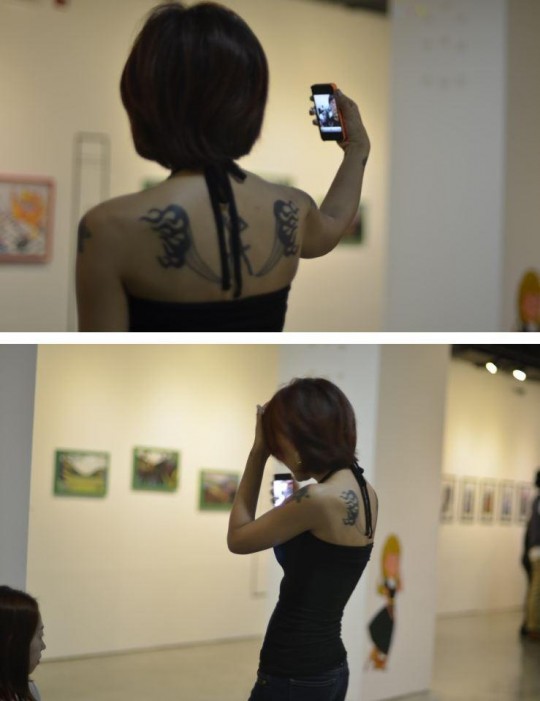

사람들의 암묵적인 비난이나 놀라움을 몰라서 문신을 드러내고 다녔다면 거짓말이다. 일부러 타투가 보이는 옷을 입고 다니는 이유가 있다. 50% 정도는 나의 속물적인 과시욕, 30%는 계절상의 이유, 나머지 20%는 사람들이 가진 편견에 반항하고 ‘한국에도 이런 사람 있음’을 보여주고 싶어서다. 나의 유일한 정치적인 문화활’똥’으로서 말이다.

그래서 어지간한 눈초리는 조용히 참아내는 편이다. 질타받을 것을 알면서 한 선택이니 저런 문신인간 차별주의자들의 발언은 신경 쓰지 말자고 스스로 다독인다. 개성이랍시고 문신을 할 정도의 여자이니 제대로 까졌겠지 싶어 던지는 성희롱들, 모두 상대하다간 끝이 없겠다 싶어 입 다물고 넘어간 적도 많다(이건 몹시 후회가 된다).

하지만 ‘저래서 시집이나 가겠냐?’란 말은 뇌리에서 쉽게 사라지지 않는다. 딱히 모욕적이거나 정말 결혼을 못 할까 봐 두려워져서가 아니라, 단 한 번도 타투가 많은 옛 애인을 보며 ‘저래서 장가가겠니?’라고 직접적으로 표현한 사람을 보지 못했기 때문이다. 더 생각해보니 사람들은 그를 향해 의문스러운 눈빛을 잠시 던지거나 오히려 불편해하며 시선을 피했지, 단 한 사람도 공격적이고 일방적인 의사 표현을 한 경우는 없었다.

‘문신한 사람’이 아니라, 문신한 ‘여자’

그나 나나 똑같이 문신이 많았지만 더 시끄러운 시선을 견뎌내야 했던 쪽은 언제나 나였고 손가락질이나 모욕적인 냉소를 참아야 했던 것도 나였다. 도발적인 뱀 문신, 사이즈가 큰 것도 이유겠지만 사람들이 내게만 유독 눈살을 찌푸린 이유는 내가 문신한 ‘여자’이기 때문이다.

일반적으로 남자의 경우 그들의 현시욕과 허세, 젊은 날의 실수 등은 로망으로 여겨진다. 그래서 사람들은 문신을 한 때의 반항과 치기라고 여기며(“참한 여자 만나서 장가가면 정신 차리겠지”) 상대적으로 쉽게 용인한다. 그리고 문신은 조폭이나 하는 것이라는 편견 때문인지 가급적 시비 붙지 않으려 한다. 갑자기 그를 향해 침을 뱉는다던가(나를 향해 가래침을 뱉은 아저씨도 있었다) 욕설을 지껄이는 경우는 드물다.

그러나 여자는 다르다. 그들은 문신한 여자를 결함이 간 상품으로 본다. ‘저래서 시집가겠니?’라는 말은 여성이 나이가 들면 결혼을 하고 가정이란 테두리 안에 정착하는 것이 당연한 사회에서, 그 절차에 관심이 없거나 낙오한 것으로 보이는 처자에게 던지는 딱딱한 적개심이었다. 소싯적에 놀았어도 결혼 적령기엔 옅은 화장에 ‘호호’ 웃는 것이 미덕인데, 짙은 화장을 하고 ‘하하’ 웃으며 문신까지 한 여자가 얼마나 거슬렸겠는가.

내가 가끔 야한 옷을 입거나 타투를 드러내는 등 보편적 미적 기준을 벗어난 복식으로 나의 욕망을 표현할 때는 주류 문화에 쩔어 있는 보수적인 집단의 동의를 구하고자 함이 아니다. 그렇다고 내가 문화적으로 우월하거나 타인의 시선에서 자유로운 순결한 사람이라 착각하고 있는 것도 아니다.

나의 문화 취향과 소비 패턴 역시 지극히 세속적이다. 스스로를 표현하고자 하는 과시욕과 허영에서 생겨난 것들이다. 내가 만들어낸 외형, 사회적인 페르소나는 어릴 적부터 동경하던 여자들에 대한 이미지(주로 반항적인)의 축적에 근거해 만들어졌다. 여성에게 강요하는 이중잣대에 순응하는 이미지와는 거리가 멀 수밖에 없었지만, 그것들은 어디까지나 내 욕망에 솔직한 결과였을 뿐이다.

문신한 여성으로서 갖게 된 정치적 입장

그러나 멋을 부리려고, 이번 생에 쓰다 갈 나의 그릇에 무늬를 넣었다고 내가 경험하게 된 폭력적인 발언과 시선들은 내게 일종의 정치적인 입장을 갖게 만들었다.

대중매체는 팜므파탈 이미지를 소비하고 젊은 여성의 성을 직·간접적으로 팔며 자본으로 격려하지만 정작 개인이 성적, 문화적 주체로 나서 자신을 정의하고 표현하려 들면 정색을 한다. 특히나 그것이 급진적이고 그들이 제시하는 프레임에서 벗어나 있는 경우에는 쉽게 비난하고 심지어 위협감을 느낀다. 젊은 여성이 문신을 새기는 일 자체를 장차 어머니가 될 몸을 홰손하는 행위로 여기고, 결혼 정보 회사에서 유학을 다녀온 여자들의 점수를 깎듯 여성들이 선택한 몸 위의 그림을 일종의 낙인으로만 읽는다.

문화로서, 지향하는 라이프 스타일로서의 타투라는 개념은 아직 우리 사회에서는 설득력이 없는 양아치들의 이야기일 뿐이라 문신한 여성들은 지당한 말씀과 염려, 상식적인 비난의 쉬운 표적이 된다.

물론 타투를 한 모든 여자가 나 같은 것은 아니다. 다들 문신을 한 이유도 다르고 사람들의 반응을 소화하는 방식도 다르다. 예민하게 굴지 않고 쑥덕거림에 신경 쓰지 않는 쿨함의 정점에서 살아가는 여성도 많다. 나의 부족함 때문인지는 모르겠지만, 나는 사람들이 가진 통념이 불편하고 부당하다고 여긴다.

노는 여자의 낙인이자 자학적인 반항이라는 뻔한 고정관념을 밀어내기 위해, ‘나의 선택’에 자신감을 갖기 위해, 타투나 다른 하위문화로 일컬어지는 것들에 지속적인 관심을 두고 싶다. 문화적인 맥락 안에서 다시 나의 위치, 여성으로서의 입장을 파악하고 싶다.

유별난 나의 멋 부림, 별거 아닌 취향: 문신

나도 결국 특이한 취향을 가진 평범한 이웃일 뿐이다. 문신 많아서 “시집이나 가겠냐?”던 여자는 결혼했고, 이제 한 아이의 엄마가 되었다. 시시껄렁한 조롱과 색안경 쓴 사람들의 조소에 ‘개성이자나욤’ 혀 짧은 소리 내고 ‘핑!’ 돌아서는 것보다 내가 품을 수 있는 단어를 부지런히 모아야 한다.

경멸과 상처를 받지 않고 나아가기 위해, 문신을 낙인으로 여기고 고민하는 다른 친구들을 위해, 나를 위해.

원문: 정새난슬 님의 페이스북