2016년 12월 한국일보에서 2030 세상보기 필자들과 함께 2016년을 정리하는 대화의 시간을 가졌었는데, 이것이 2017년 1월 2일 지면에 기사화가 되었다. 훌륭한 요약에도 불구하고 한정된 지면에 많은 내용이 집약되다 보니 정확한 뉘앙스와 함께 당시 했던 이야기들을 재차 정리해 볼 필요성을 느꼈다.

2016년의 키워드로 내가 꼽은 것은 다섯 가지, ‘촛불‘ ‘트럼프‘ ‘여혐‘ ‘김영란법‘ ‘구의역‘이었다.

촛불시위

2015년 말 민중총궐기를 바라보며 ‘우리는 시위로 무엇을 목표하는가‘라는 글을 쓴 적이 있다. 쓰기 힘든 글 중 하나였다. 뒤에서 팔짱이나 끼고 있는 불평분자 주제에 시위대 주최 측을 비판하는 꼴이었으니까.

관성적으로 폴리스라인을 만들고, 차벽을 쌓고, 교통을 이유로 차벽을 막아야 하는 경찰을 비판해야 함은 물론이다. 그러나, 반대로 시위대도 관성적으로 차벽을 흔들고 폴리스라인을 넘으며, 강 대 강의 모습을 연출했던 것은 아닌가. 그렇게 강 대 강의 충돌을 일으켜야만 하는 이유는 무엇인가 하는 의구심을 글로 푼 것이었다.

어쩌면 2016년 말의 촛불시위는 그날 가졌던 의문에 대한 해답일는지도 모른다. 권력을 향해 목소리를 내는 것이 목표라면, 차벽을 흔드는 등의 폭력적 수단이 목소리를 내는 데 필연적인 도구는 아니라는 것이다. 적어도 이와 같이 언론의 주목을 끌 수 있는 대규모 민중 집회에서는 말이다.

또한 이는 ‘평화’로운 시위로 대체 무엇을 얻을 수 있을까에 대한 해답이기도 했다. 민의를 보여주는 것이야말로 사실 시위로 목표할 수 있는 최대의 위력이라는 것이다. 가장 성공적이면서도 가장 희생 없는 시위로서 역사에 기록될 만한 순간이었다고 생각한다.

트럼프 당선

도널드 트럼프를 당선시킨 일등공신으로 불리는 러스트 벨트의 발생, 전통산업의 쇠퇴는 사실 필연적이다. 트럼프는 이를 되살릴 수 있다고 주장했지만 그건 노골적인 거짓말에 불과하다. 그러니 우리는 트럼프가 ‘옳다’고 말할 수는 없다.

하지만 그 당사자들을 어떻게 설득할 것인가? 신재생 사업 등으로의 이행, 복지 강화 같은 모범적인 해답이 존재한다. 그리고 이걸 외친 후보가 있었다. 민주당의 힐러리 클린턴이다. 그러나 그 모범적이고 재미없는 해답은 당장의 거짓말에 비해 매력이 없었다.

세계화에 대한 반감도 짚고 넘어갈 만한 문제다. 서구 선진국, 특히 미국이 신자유주의의 선봉으로서 “사다리를 걷어차고” 세계화를 강요하고 있다는 시각이 있다. 그러나 오히려 그 사다리의 첨단이라는 미국의 유권자들조차 자유무역협정 등에서 자신들이 손해를 보고 있다고 느끼고, 국수적으로 문을 ‘잠가버릴 것’을 원했다. 그렇다면 수출주도 집약 경제를 빚어왔던 한국 입장에선 대체 어떤 파훼법이 있을 것인가.

트럼프의 포퓰리즘은 만만한 이들을 가해자로 만들기도 한다. 여성, 동성애자, 이민자, 유색인종이다. 타자에게 적의를 돌리고 사회 문제의 책임을 묻는다. 진짜 책임자들은 숨고 보통 사람들이 적이 되는 것은 트럼프식 포퓰리즘의 무시할 수 없는 중요한 단면이다.

음모론과 가짜 언론이 횡행하는 실태도 심각했다. 트럼프는 주류언론은 모두 거짓말이라고 주장했다. 정작 사실을 검증해보면 트럼프의 말이 거짓말이고 언론의 주장은 사실인 경우가 대부분이었으나 통하지 않았다. 페이스북 타임라인은 각각의 지지자들에게 보고 싶은 뉴스들만을 보여준다. 그게 설령 왜곡과 거짓이라도 말이다. 사람들은 정론을 원하지 않는다. 그렇다면 언론은 대체 어떻게 살아가야 할까?

여성혐오

메갈리아 티셔츠 논란에서 시작된 여성혐오 담론은 2016년을 지배한 키워드 중 하나다. 메갈리아는 사실상 쇠락했지만 개중 주류는 워마드라는 새로운 커뮤니티로 이동했다. 그리고 이 워마드는 미러링이란 방식으로 남성들의 비난을 사고 있다. 사실 메갈의 미러링 정도라면 몰라도, 워마드의 극단적인 언행에는 도저히 동조할 수가 없다.

그러나 디시인사이드 일부, 일베는 물론이고 인터넷, 나아가 사회에서 여성을 대상화하거나 차별하거나, 성차별 자체를 부정하는 주장은 우리는 너무나도 쉽게 접할 수 있다. 메갈로 대변되는 일부 여초 커뮤니티의 ‘막장성’은 그 수많은 남초 사회의 ‘막장성’에 비해 그 규모가 작다. 그럼에도 메갈은 우리가 그렇게 나서 싸워야 하는 악이며 일베의 대칭인 것일까.

데이트 폭력 사태, 문학계 성추문, 여성들이 목소리를 내기 시작했다. 흐름은 멈추지 않을 것이다. 한편 수취인 불명 가사 논란에서 볼 수 있듯이 여성혐오의 정의는 매우 광범위하고 어디까지를 여성혐오로 규정할 것인가는 여러 부분에서 파열음을 낼 것이다. 미소지니를 여성혐오로 번역한 것은 적절한가 하는 문제도 논의해 볼 필요가 있다. 하지만 어쨌거나, 성을 이유로 인간을 구분 짓는 행위를 최소화해야 한다는 흐름 자체를 막아서는 안 된다.

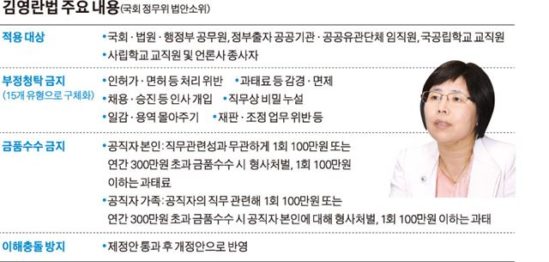

김영란법

언론은 ‘굴비의 슬픔’으로 대변되는 기사를 통해 김영란법을 적극적으로 막으려 했다. 그러나 김영란법이 금지하는 대상이 과연 법이란 칼을 들이대야 하는 문제인가는 갑론을박이 있을 수 있어도, 적어도 떳떳한 관습이 아니라는 것만은 분명하다. 접대가 일상화된 관습이 된 상황은 분명 혁파되어야 한다. 원칙을 따져야 한다.

부정이 일상화된 사회다. 사소한 관공서 일자리도 인맥 없이는 할 수 없다는 얘기가 나올 정도다. 이런 거대한 부정 공화국에서 이는 끝내 청와대 권력 누수 사태와 같은 거대한 부정을 일으킬 수밖에 없다.

구의역 스크린도어 사고

안전의 외주화, 안전비용을 절감하는 세태가 이런 사고를 끊임없이 일으키고 있다. 결국 이렇게 절감된 비용은 안전에 가장 취약한 계층이 떠안을 수밖에 없다. 심지어 구조 자체가 외주, 하청 등을 통해 책임을 밑에 떠넘기기 좋은 구조가 되어가고 있다. 책임져야 할 사람은 책임지지 않는다. 서울메트로 역시 사고 후 계속해서 책임을 회피하는 모습을 보인다.

사적으로 피해자를 동정하고 죽음에 슬퍼하긴 하지만, 이를 해결하기 위한 공적인 논의가 시작되면 얘기가 달라진다. 사적인 구호를 하면 성자라 부르지만, 공적으로 해결하려 하면 빨갱이란 얘길 듣는다는 말이 있다. 외주화와 하청이라는 문제의 근간은 여전히 지배적이고, 공적인 논의는 여전히 부실하다.

이건 세월호 사태도 비슷했다. 아이들의 죽음에 사적인 동정을 보내다가도, 이를 공적으로 해결하려는 시도가 나타나자 여당이 대놓고 사보타주를 벌이고 대통령이 뭘 그리 잘못했느냐는 여론이 비등했다. 유언비어, 아이를 팔아 이익을 챙기려 한다는 카톡 괴담이 유족들을 괴롭혔으며, 노골적으로 조사를 방해하던 대통령과 여권에 대해서는 공고한 지지가 뒤따랐다.

얄팍한 슬픔과 분노가 지배하는 나라다. 우리의 슬픔은 왜 더 깊고 진지해지지 못하는 것일까. 왜 늘 죽음에 슬퍼하면서도 그 죽음을 헛된 것으로 만들고 심지어 모욕하기까지 하는 것일까. 2017년에는 조금이나마 달라지길 바랄 따름이다.

원문: YEINZ.NET