맞춤법 따위에는 신경을 ‘끄고’ 되는 대로 ‘마구’ 문자를 보내도 될 때는 행복했을 것이다. 까짓것 뜻만 통하면 됐지, 뭐. 학창시절에도 그랬지만 ‘어른’이 되면 글쓰기와 멀어지는 게 현실이고 연애시절엔 가끔 쓰던 편지조차도 쓰지 않게 되는 것은 시간문제다.

일상의 유일한 글쓰기, 문자 메시지 작성

그래서 어느 날부터 문자 메시지 작성이 일상의 유일한 글쓰기(!)가 된다. 편한 사이엔 되는 대로 끼적여 보내면 그만이지만 상대가 윗사람이거나, 예의를 갖추어야 하는 이라면 이야기가 달라진다. 띄어쓰기까지는 아니더라도 맞춤법은 맞는지, 높임 표현은 제대로 되었는지를 살피지 않을 수 없다는 얘기다.

또래들과 맞추느라고 편하게 쓰다가 어느 날부터 맞춤법 자체를 잊어버리게 된 중고생들도 좋아하는 이성 친구들이 생기면 불편해지기 시작한다. 맞춤법이 틀리면 ‘호감도가 추락’하고 그것도 여성이 남성보다 엄격하다는 조사까지 있으니 이래저래 신경을 쓰지 않을 도리가 없다.

국어를 가르쳤던 나는 말할 것도 없지만, 아내도 꽤 신경이 쓰이는 모양이다. 문자 메시지를 적다가 맞춤법 자문을 구하는 경우가 요즘 부쩍 늘었다. 하긴 나이 들면서 나도 헛갈리는 경우가 적지 않으니 아내야 어련하랴. 어쩌우? 당신이 국어 선생인 게 왜 신경이 안 쓰이겠수? 그렇다. 사람들은 늘 그의 ‘직업’을 살피는 것이다.

1988년에 표준어 규정이 바뀌고 나서 30년이 가까워오는데 아직까지 문장의 종결어미로 ‘읍니다’를 쓰는 이들이 있다. 물론 이는 일상에서 그걸 쓸 기회가 많지 않았기 때문에 바뀐 규정에 적응하지 못한 결과다. 주로 5, 60대 이상의 고령층에서 간혹 보이는 현상이다.

‘할께’가 아니라 ‘할게’다

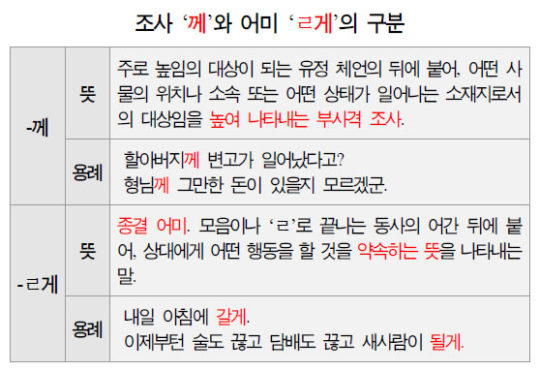

그런데 같은 시기에 바뀐 규정인데도 아직까지 사람들이 잘 적응하지 못하고 있는 게 ‘모음이나 ‘ㄹ’로 끝나는 동사의 어간 뒤에 붙어, 상대에게 어떤 행동을 할 것을 약속하는 뜻을 나타내는 말.’로 쓰이는 종결어미 ‘-ㄹ게’다. 이 규정에 예외는 없다. 죄다 그렇게 적으면 된다는 말이다.

그 일은 제가 알아서 할게요.(○) 퇴근하는 길에 들를게.(○)

그 일은 제가 알아서 할께요.(×) 퇴근하는 길에 들를께.(×)

따라서 ‘ㄹ께’는 어떠한 경우에도 쓰일 수 없다. ‘-께’가 쓰인다면 그것은 높임의 뜻을 갖는 부사격 조사로서다. ‘아버지께’, ‘선생님께’에서처럼 쓰이는데 이것과 종결어미 ‘ㄹ게’를 헛갈릴 일은 없겠다.

문자 메시지를 쓰면서 자주 구분이 안 돼 애를 먹는 말이 ‘되’와 ‘돼’ 다. ‘되’는 동사 ‘되다’의 어간이고, ‘돼’는 ‘되어’가 준 형태다. 이 점만 명확히 하면 헛갈리지 않을 듯한데 뜻밖에 사람들은 이 부분에 약하다.

최근 <공무연연금> 지의 ‘우리말 바루기’에서 엄민용 기자(경향신문)는 “‘되’나 ‘돼’를 넣을 자리에 ‘하’를 넣어서 말이 되면 ‘되’를 쓰고, 말이 되지 않으면 ‘돼’를 쓰면 된다.”고 했다. 정말 무얼 써야 좋을지 헛갈리면 이 방법을 쓰는 것도 괜찮겠다.

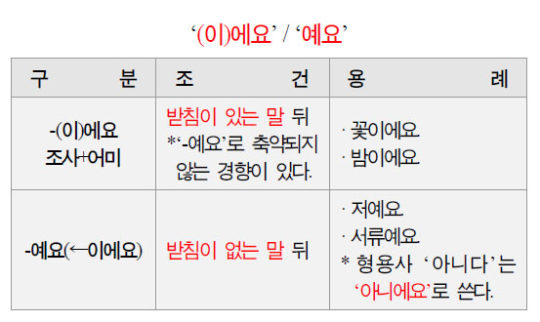

위 기사에서는 ‘(이)에요’와 ‘예요’의 구분에 대해서도 언급하고 있다. ‘(이)에요’는 ‘받침이 있는 말 뒤’에 쓰고 ‘(이)에요’의 준말인 ‘예요’는 ‘받침 없는 말 뒤’에 쓰이는 것이다. 예외로는 ‘아니에요’로 쓰는 형용사 ‘아니다’가 있을 뿐이다.

맞춤법 의식하며 글쓰기를

맞춤법에 맞는 글쓰기에 있어서 가장 중요한 점은 늘 맞춤법을 의식하는 일이다. 쓰면서도 의심스러우면 간단하게 확인하는 습관을 들이는 것이다. 요즘 스마트폰에서 쓸 수 있는 사전 가운데 무료인 데다가 맞춤법 검사까지 할 수 있는 <한글교정기와 모든 사전>을 추천한다.

친한 사이에서 주고받는 문자 메시지라도 맞춤법을 따라 바르게 쓰는 게 좋다. 의미 전달이 분명해지는 데다가 그게 상대방에 대한 존중을 드러내는 언어예절의 출발점이기도 하기 때문이다. 습관적으로 바르게 쓰려는 버릇을 들이다 보면 자연스럽게 바른 말글살이가 이루어지게 됨은 말할 것도 없다.

원문 : 이 풍진 세상에