리쌍, 우장창창, 강제집행

오늘 아침, 리쌍이 건물주로 있는 신사동 가로수길의 곱창집 ‘우장창창’에 강제집행이 들어왔다. 검은 옷을 갖춰입은 사설 경비업체의 직원들과, 하얀 헬멧을 쓴 ‘공무집행’ 용역들과, 가게를 지키려는 시민들이 한 데 뒤엉킨 풍경은 거의 난장판에 가까웠다. 오랜만에 만난 용역들은 그다지도 한결같을 수가 없었다. 문신, 맞춰입은 옷, 금목걸이 금팔찌 금반지에 냉소적이거나 경멸하는 듯한 표정은 그들의 트레이드 마크다.

그리고 이들을 취재하는 기자들이 있었다. 건물주가 꽤나 유명한 공인이어서인지 공중파에서도 여러 명의 기자를 내보낸 모양이었다. 찍는 카메라가 많아 든든했다. 앞으로 계속 기사가 뜰테지만, 그들 중 대부분은 ‘사실관계’라는 것에 초점이 맞춰져 있으리라 본다. (실제로 비교적 빠르게 속보를 낸 경향신문도 그렇게 썼다. 현재는 종합기사로 보강된 상태다.)

기자들이 크게 틀린 것은 아니다. 하지만 한편으론 야속하다. 차라리 조연에 가까운 경찰들이 뻔히 눈을 뜨고도 모른척하는, 119대원들이 ‘클리어 되듯’ 끌려나올 사람들을 위해 구급차 대어놓고 뒷짐지고 대기하는 그 현장은, 바로 아주 날 것의 폭력이 난무하는 현장이었기 때문이다.

사실관계와 법적 쟁점을 따지기 전에

이 폭력의 문제보다, 공권력을 둘러싼 쟁점보다, 건물주와 임차인 사이의 재산권을 둘러싼 사실관계와 세세한 법적 쟁점들에 집중하기로 했다면, 나는 그들에게 유감을 표할 수밖에 없을 것이다. (애초에 그런 사건들은 쌔고 쌨다. 그들이 새벽부터 취재를 나온 데에는 다 그만한 ‘사회적’ 의미가 있어서다. 그게 단순 리쌍 이름값 때문만은 아니지 않을까? 무슨 디스패치도 아니고.)

다시 강조하고 싶다. 상가임차 계약관계에 있어 법적 쟁점을 따지는 일이 중요하지 않다는 게 아니다. 이건 오히려 싸우는 사람들이 더 잘 알아야 할 부분이다. 다만, 세세한 법적 쟁점을 따지기 이전에 법을 어떻게 바라볼 것인지의 문제부터 살펴야 하는 게 아닌가 하는 생각이 들었다. 앞으로 펼쳐질 ‘계약’, ‘재산권 보호’, ‘상대방이 공인인 걸 이용’, ‘억지부린다’, ‘이미 판결 나왔는데’, ‘불법’ 등등 무수한 클리셰들의 향연에 대비해서 말이다.

1. “악법도 법”이라는 관점

말 그대로다. 법이라면 무조건 지켜야 한다는 입장이다. 물론 다소 소극적인 버전도 있을 수 있겠다. ‘에이, 법이 그런데 어쩌겠어’ 하는. 이런 관점을 가진 사람들이라면 한 사회의 안녕과 질서에 큰 역할을 할 수 있을 것이다. ‘제도적 안정성’이 담보되니 사람들의 행동은 예측 가능하고, 그에 기반해 움직이면 된다는 안정감도 줄 수 있을 것 같다.

그래서 악법이라도 지켜야 할 이유는 있을 수 있다. 공동체, 구성원, 신뢰 같은 걸 생각했을 때 말이다. 그래서 너와 내가 함께 살기 위한 최소한의 공유된 룰로써 법을 받아들일 수도 있다. 다만 현대사회는 너무나 복잡하고, 이 사회를 규율하는 수많은 법들은 때때로 명쾌하지 않다. 최소한의 것만을 규율하는 소극적인 법만이 존재하는 것도 아니다. 모든 법이 옳다고 말하기엔, 많은 법들이 꽤 복잡하다.

2. “법은 결국 가진 자들 편”이라는 관점

그렇다. 법도 결국은 사람이 만든 것이다. 완벽하지 않은 대상이 만든 무언가가 완벽할 수 있을 리 없다. 살인, 절도와 같은 다소 고전적인(?) 범죄에 대한 규율의 영역을 제외한다면, 법을 만든 자의 시각과 의도가 입법 과정에 내재되어있을 거라고 충분히 판단할 수 있다.

따라서 입법 과정에서의 편향성이 수정될 여지 또한 여러 제도를 통해 보장되고 있다. 위헌법률심판이 그 대표적인 예다. 그러나 여전히 어떤 사람들은, 그저 체제 내지는 기득권의 안정성을 수호하기 위한 장치로 이 모든 법의 과정들이 작용한다고 생각할 수도 있다(짜고 치는 고스톱?). 말하자면 입아픈 무수한 역사적 사례들이 그 증거가 된다. 좀 다른 차원의 얘기지만, 한국의 어떤 재벌은 심지어 대법원 판결을 그냥 쌩까기도 한다.

이런 사례들을 무수히 겪은, 상식과 몰상식의 전선을 벗어나지 못한 불행한 나라의 시민들은, 법을 절대 믿을 수 없다고 생각하는 편이 차라리 나을지도 모른다. ‘유전무죄, 무전유죄’다. 정경유착을 다룬 영화들이 이 나라에서 꾸준히 생산되고 흥행하는 이유가 있다. (부당거래, 베테랑, 내부자들…)

3. 그렇다면 정답은…

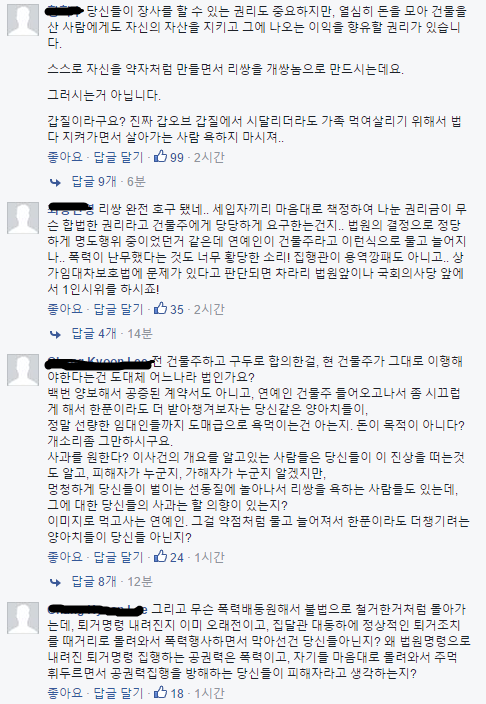

답을 모르겠을 땐 상반되는 전자와 후자를 교묘히 섞으면 보통 정답이 되던데(?), ‘법은 어차피 가진 사람의 편’이라며 재벌과 정치인에게 강한 적개심을 일상적으로 표출하다가도, 임차인과 건물주의 분쟁 기사에다가는 ‘판결도 나왔는데 억지를 부린다’는 식의 댓글을 다는 이 한국적 주체(?)들이 진정한 황희정승의 후계자들인 것 같다. 법 못 믿겠다고 욕하다가도 정작 누군가를 욕하기 위한 순간에 법을 딱 들이댈 거면, 대체 정경유착 스릴러는 왜 봤나. 걍 스릴 때문에 본 건가.

4. 법과 거리 두기

조금 덜 거칠게 말하자면, 일개 건물주와 임차인 사이의 분쟁에 세입자가 불법적으로 어쨌네 저쨌네 열성적으로 댓글을 다는 많은 사람들이 법과의 거리 두기에 실패하고 있다는 생각이 든다. 잘 정비된 법에 따라 사법부가 적절히 판단했어도, 그 판단이 내 판단과는 다를 수 있다. 내가 접한 사실들을 구성하고, 그로부터 나의 가치판단을 하고 나서 판관들이 내린 판단에 대해 생각해봐도 늦지 않다. 그런데 이 땅에 태어나서 그런건지 어쩐건지, 우리는 판결이 곧 객관적인 사실로 등치되는 세상에 살고 있다. 판결은 판결이지 사실도 가치도 아닌데.

법이 선진적일 때도 있고 노답일 때도 있다. 국가보안법 같은 꼴통같은 법이 여전히 존재하는 반면에 보수적인 많은 사람들이 반대하는데도 간통죄는 폐지되기도 했다. 법은 그렇게, 사람들의 의식을 앞서거나 뒤서거나 한다. 그러니까 법에 대한 관점은, 차라리 거리 두기여야 하지 않을까. 모든 걸 법에 의탁하겠다는 태도를 버리는 것, 그러면서도 법에 대한 개선의 노력을 멈추지 않는 것, 또 그와 독립적으로 일상 세계에서 (법적인 판단과 구분되는) 개인의 관점을 꾸준히 구축하는 것.

그러니까 나는 오늘, “죄송합니다, 법이 잘못돼서, 정치가 잘못해서, 이렇게 장사하는 분들이 평생 일궈온 가게에서 내쫓기고 있습니다”라고 발언하는 더민주의 어느 국회의원에게, 아무리 법이 잘 정비되고 정치인들이 잘해도 누군가는 그와 상관없이 싸울 일이 생길 수도 있다는 걸 말하고 싶었다. 법적으로는 ‘하자가 있는’ 싸움이라는 걸 알면서도, 그 싸움의 길에 흔쾌히 함께 나서는 사람들이 나는 소중하게 느껴지더라는 걸 말하고 싶었다.