삼일절 날, ‘대구 근대 답사’ 길에 대구광역시 중구 대봉동의 ‘김광석 거리’를 다녀왔다. 거리가 조성된 지 오륙 년이 지났는데도 나는 초행이었다. 해마다 그가 떠난 1월에는 그에 대한 추모가 이어지고, 그를 기리기 위해 조성된 거리가 화제가 되는데도 나는 왜 거길 가보겠다는 생각을 한 번도 하지 않았을까.

언제든 마음만 먹으면 반나절이면 다녀올 수 있을 만큼 가까운 데이기 때문이었을까. 아니면 김광석(1964~1996)에 대한 내 관심이 평균에 미치지 못해서일까. 나는 여느 사람이 김광석의 노래를 좋아하는 만큼은 그의 노래를 좋아하고 즐겨 듣는다. 그러나 그의 음반을 사거나 음원을 내려 받은 적은 없으니 나는 역시 대중음악의 애호자로 자처하기에는 모자라는 사람임에 틀림없다.

영화 <공동경비구역 JSA>에서 김광석을 만나다

새삼스럽게 음악과 관련한 내 이력을 굳이 돌아볼 일도 없다. 나는 대학을 졸업하고 교단에 부임한 해였던 1984년의 히트곡 ‘잊혀진 계절’을 끝으로 대중가요로부터 완벽하게 멀어졌다. 간간이 대중의 인기를 모은 노래 한두 소절쯤이야 흥얼거리기도 했지만 그게 다였다. 나는 노래는 물론이고 가수에 대해서도 별 다른 흥미를 느끼지 못했던 것이다.

김광석을 어떻게 알았는지도 잘 기억나지 않는다. 아마도 ‘이등병의 편지’는 귀에 꽤 익은 노래였을 것이다. 그런데도 나는 그 노래를 만들고 부른 이가 김광석이라는 데 무심했던 것 같다. 그런 무심함을 반성하게 된 것은 영화 <공동경비구역 JSA>를 보고 나서였다.

영화에서 ‘이등병의 편지’가 흘러나왔는지 어땠는지도 사실은 기억에 아련하다. 노래 따위에 무심한 자신에게 북한군 병사 오경필 중사로 분한 송강호의 대사가 묘한 울림으로 다가왔다.

“광석이래 왜 그렇게 일찍 갔다니? 야, 광석이를 위해서 딱 한 잔만 하자우.”

물론 나는 뉴스를 통해 김광석의 죽음을 알고 있었다. 사람에도 노래에도 무관심하다 보니 내 반응은 고작 그런가, 하는 정도였을 것이다. 그런데 비록 허구지만 북한군 병사조차 그 죽음을 애도할 만한 가수의 존재에 무심한 자신을 돌아보게 된 것이었다.

시간 지날수록 새록새록 살아나는 사람

그리고 이제 나는 가끔씩 그의 노래를 들을 때마다 그가 참 좋은 가수였다는 생각을 하곤 한다. 글쎄, 그의 살아생전과 사후의 평가가 어떻게 다른지는 모르겠다. 그러나 그는 시간이 지날수록 새록새록 사람들 가슴에서 살아나는 가수인 듯하다. 대구광역시 중구에서 굳이 방천시장 한쪽에 그를 기리는 ‘김광석 다시 그리기 길’(아래 ‘김광석 길’)을 조성한 것도 단순히 관광자원화 같은 경제적 이유만은 아닐 것이기 때문이다.

김광석 길은 대구 도심을 남북으로 관통하는 신천(新川)과 수성교 옆 방천시장 사이에 끼어 있는 좁고 어두운 골목길이다. 벤치에 앉아 기타를 연주하고 있는 김광석의 동상이 있는 입구로부터 송죽미용실까지 350m 길이의 길 왼쪽은 신천 제방길의 옹벽이고, 여기 김광석과 관련한 온갖 기억들이 벽화로 이어지고 있는 것이다.

신천 제방을 따라 개설되어 ‘방천(防川)’이라 불리게 된 방천 시장은 해방 후 일본, 만주 등지에서 돌아온 이주민들이 호구지책으로 장사를 시작하면서 형성되었다. 1960년대 방천시장은 싸전과 떡전으로 유명했고 한때는 점포 수 천 개가 넘는 대구의 대표 재래시장 중 하나였다.

그러나 도심 공동화와 대형마트, 주변 백화점 등에 밀려 점점 쇠락해 가던 중 2009년부터 ‘별의별 별시장 프로젝트’, ‘문전성시 프로젝트’ 등을 통해 다시 중흥을 맞이하고 있다. 애당초 제방 도로 아래 푹 꺼진 어두운 골목길에 지나지 않았던 김광석 길이 새롭게 태어난 것은 김광석이 대봉동 출신이라는 사실에 착안한 방천시장의 ‘문전성시 프로젝트’를 통해서였다.

김광석은 1964년 1월 22일에 방천시장의 번개전업사에서 4·19 교원노조에 참여했다가 해직된 교사 출신 아버지의 막내로 태어났다. 그의 집은 초등학교 입학 전에 서울로 이주했으니 방천시장 부근에서 그는 유년시절을 보냈던 셈이다.

김광석은 1984년, 김민기의 음반에 참여하면서 데뷔하였으며, <노찾사 1집>에도 참여하였다. 이후 그룹 ‘동물원’의 보컬로 활동하면서 이름을 널리 알렸으며, ‘동물원’ 활동을 그만둔 뒤에도 통기타 가수로 큰 인기를 누렸다.

대표곡으로는 ‘사랑했지만’, ‘바람이 불어오는 곳’, ‘서른 즈음에’, ‘그날들’, ‘이등병의 편지’, ‘먼지가 되어’ 등이 있다. 많은 사람들은 김광석을 ‘철학자’로 부르기도 하는데 이는 그의 노래가 조곤조곤 들려주는 삶과 사랑의 이야기 때문인지도 모른다.

그러나 그는 고작 우리 나이로 서른둘에 세상을 떠났다. 유서도 없었고, 스스로 목숨을 끊을 만한 이유도 없었다. 그런데도 그는 스스로 자신의 삶을 마감해 버렸다. 영화 속에서 북한군 병사조차 안타까워했을 만큼 그의 요절은 덧없는 것이었다.

“인생의 길목 길목에 서 있는 가수가 김광석이다.” – 박학기

“김광석이 죽었다는 소식을 듣자, 우리는 그가 있어서 80년대를 버텨냈는지도 모른다는 생각이 들었다.” – 박찬욱

‘가객’, 혹은 ‘음유시인’으로 불리면서 그에 대한 헌사가 넘치는 것도 그의 음악이 이른바 듣는 사람들의 ‘마음을 읽기’ 때문이다. 그는 우리네 삶의 고비마다 자신의 노래로 사람들을 위무했다. 짝사랑하는 이에겐 ‘사랑했지만’, 입대할 때는 ‘이등병의 편지’, 헤어질 때는 ‘잊어야 한다는 마음으로’, ‘너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을’을 노래했던 것이다.

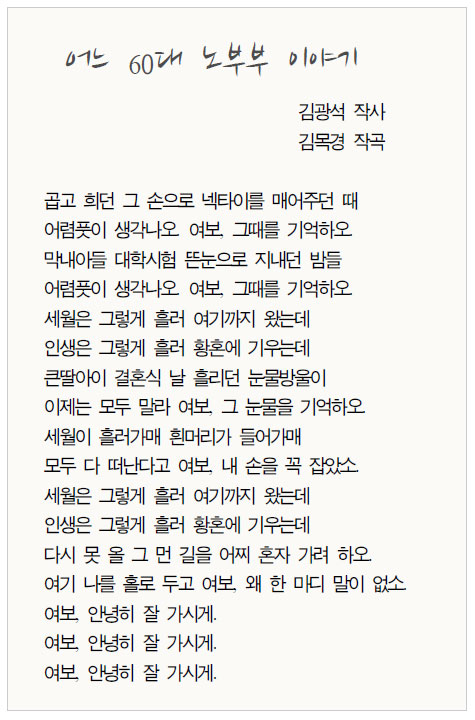

서른 살을 맞는 이에겐 ‘서른 즈음에’로, 사랑하는 사람을 잊지 못할 때는 ‘사랑이라는 이유로’, 좌절의 고통을 겪는 이들에겐 ‘일어나’, 인생의 황혼기에는 ‘어느 60대 노부부 이야기’ 같은 짙은 서정의 노래로 그는 대중의 마음을 어루만졌다.(<나무위키> 참조)

그의 노래는 대부분 좋은 울림을 갖고 있다고 나는 생각한다. 그 울림이 듣는 사람의 마음의 현(弦)을 건드리게 되면서 둘은 소통하게 되는 것이다. 지난해 아이들과의 문학기행에서 세미 뮤지컬 드라마를 관람하다가 들은 노래가 ‘어느 60대 노부부 이야기’다. 그 노래의 울림이 남달랐던 것은 내가 60대에 진입해 있었기 때문이었을 것이다.

골목길에서 대중들을 만나는 김광석

그가 떠난 지 11년 뒤인 2007년에 그가 부른 노래 ‘서른 즈음에’가 음악평론가들에게서 최고의 노랫말로 선정되었다. 이듬해 그의 12주기에는 추모 콘서트와 함께 대학로의 학전 블루 소극장에 그의 노래비가 세워졌다. 그리고 2010년부터는 그가 유년을 보낸 방천시장 골목길에서 그는 날마다 대중을 만나고 있는 것이다.

추위가 매서웠지만 휴일인지라 김광석 길에는 적지 않은 사람들이 붐비고 있었다. 주말이면 평균 5천 명 이상의 관광객들이 다녀간다니 김광석 길은 이미 대구를 대표하는 명소가 된 것이다. 우리 일행은 그나마 평균 연령이 40대 이상이었지만 가장 많이 눈에 띄는 이들은 학생들과 연인들이었다.

김광석 길을 찾은 사람들이 저마다 그를 기리고 추모한다고 할 수는 없을 터이다. 김광석이 아니라 유명한 골목길을 찾은 사람, 단지 호기심으로 골목길을 누비는 이들, 유명 가수와 그림 옆에서 사진을 찍는 즐거움을 누리러 온 이들도 있을 것이다. 그러나 천천히 골목길을 걸어가면 어딘가에서 흘러나오는 김광석의 노래를 들으면서 모두가 그를 좋아하게 될 것이었다. 가수는 그렇게 대중의 마음을 얻는 것이다.

김광석의 노래 가운데 정호승의 시에다 백창우가 곡을 붙인 ‘부치지 않은 편지’가 있다. 노랫말은 같지만 곡은 두 가진데, 어느 것을 들어도 어둡고 무겁긴 마찬가지다. 그건 노랫말이 가진 무거움 탓일지도 모른다.

그러나 나는 이제 그 노래보다는 ‘어느 60대 노부부 이야기’에 담긴 이야기가 훨씬 친근하다. 그것이 나의 삶과 더 가까이 있는 이야기이기 때문이다. 노래를 거듭 들으며 우리가 맞아야 할 날을 무심히 생각해 본다.

원문: 이 풍진 세상에