어젯밤 <제이티비시(JTBC)> 뉴스룸의 ‘내일’을 보고 오늘(12월 9일)이 1971년 베트남에 파병되었던 ‘청룡부대’ 1진이 귀환한 날이었다는 걸 알았다. 뉴스 시간마다 다음날의 간략한 역사를 전하는 ‘내일‘은 <교육방송(EBS)>의 ‘지식채널이(e)’와 같은 형식을 취하고 있는 프로그램이다.

‘내일’이 소개한 베트남 파병의 모든 것

어젯밤 방송된 ‘내일’은 1분 39초 동안 베트남 파병의 시작과 끝, 그 얼개를 간략하게 보여주었다. ‘개선’이라 불리던 청룡부대 1진의 부산항 입항 순간을 소개하며 시작된 이 꼭지는 ‘돌아오지 못하는 사람들’(베트남전에서 전사하거나 순직한 5,099명과 ‘그 땅에서 죽은 모든 넋…)을 환기하면서 끝난다.

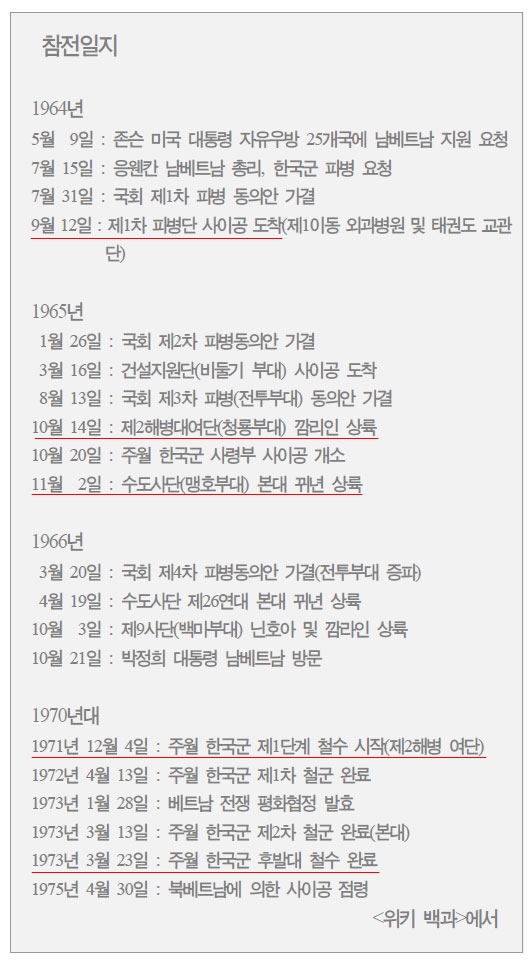

짧은 분량이지만 ‘내일’은 베트남전 파병과 관련된 요긴한 배경지식을 잘 담아냈다. 1965년에 첫 전투부대를 파병한 이래 철군이 종료된 1973년 3월 23일까지 8년 6개월의 파병 기간 동안, 한국군은 연인원 32만 명이 베트남에서 싸웠다. 한때(1972년)는 주둔 한국군 병력이 미군보다 많을 때도 있었다.

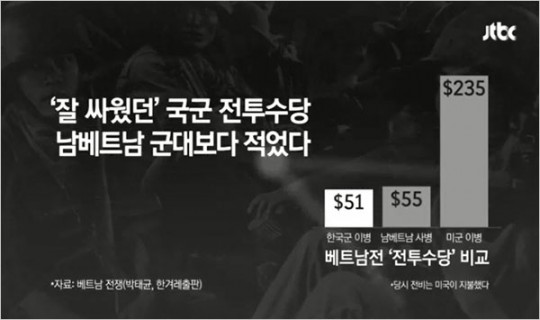

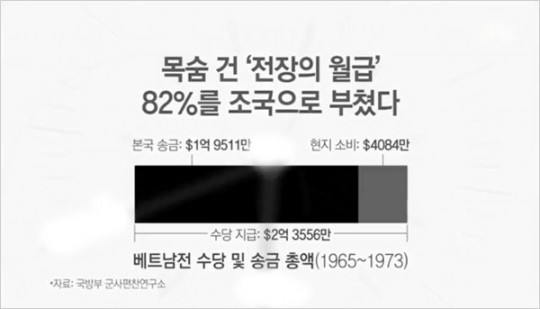

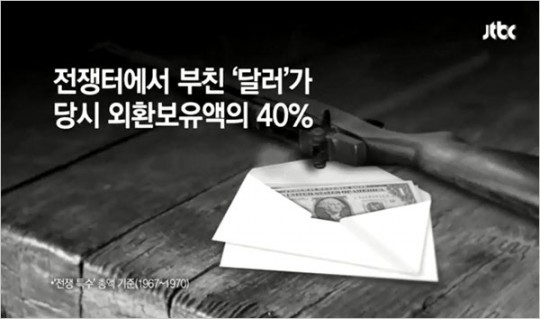

그러나 ‘잘 싸웠던’ 한국군의 전투수당은 남베트남 군대보다 적었다. 이병을 기준으로 한국군과 남베트남, 그리고 미군이 받은 전투수당은 각각 51, 55, 235달러였던 것이다. 그러나 한국군 병사들은 목숨을 건 ‘전장의 월급’ 그 82%를 조국으로 부쳤다. 그리고 그 달러가 당시 우리나라 외화 보유액의 40%를 차지했다.

박정희는 베트남 파병에 대해 “국군의 파견이 없었다면 주한미군 2개 사단을 베트남으로 빼갔을 것”(1967년 대통령 선거 대전 유세)이라 강변했다. 그러나 파병 이후 남북 군사충돌은 10배나 늘었고 묶어두려 했던 주한미군도 사단병력을 본국으로 철수시켰다. (1971년 제7사단)

프로그램은 ‘그렇게 돌아온 청룡부대’와 ‘그 시절을 뭐라 규정하든…’ ‘돌아오지 못한 이들이 있다’면서 그 시절에 대한 규정을 유보한 채 끝난다. 연인원 32만 명의 우리 젊은이들이 피 흘려 싸운 전쟁이었고, 그 파병의 대가로 대한민국은 GNP가 5배가량 성장하는 등의 경제 발전을 이루었음에도 말이다.

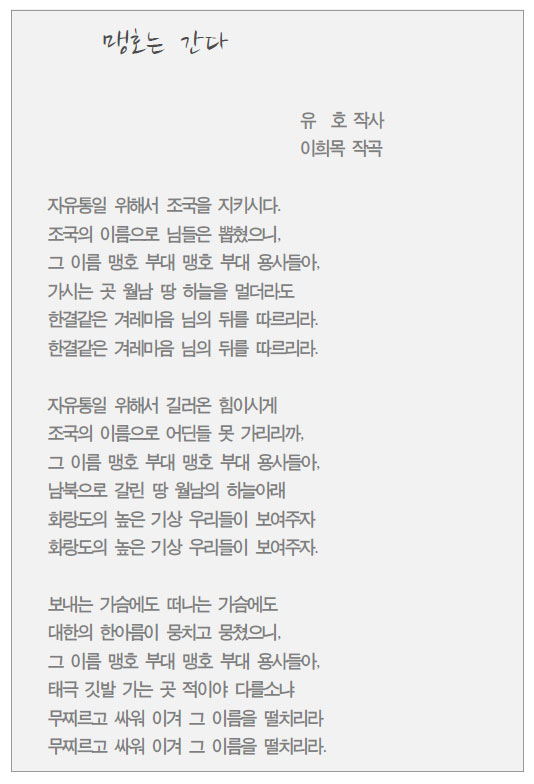

베트남에 전투병이 파견되기 시작한 1965년에 나는 당시의 국민학교 3학년 학생이었다. 음악 시간에 베트남에 파병되는 병사들을 찬양하는 노래를 배운 것은 이듬해인 4학년 때였다. ‘가시는 곳 월남 땅, 하늘은 멀더라도’라는 가사가 이국정서를 자극하는 예의 군가 제목은 ‘맹호는 간다’였다.

‘풍문’으로 들려온 전쟁, 그리고 40년

아이들은 월남에서 흉악한 베트콩을 무찌르는 ‘맹호부대 용사’들을 감격스레 떠올리면서 예의 군가를 신나게 불러 젖혔다. 또 우리는 이국땅에서 싸우는 군인 아저씨에게 위문편지를 썼고, 가설극장의 ‘대한 뉴스’에서 그들의 전과를 전해 들으며 우레와 같은 박수를 보내기도 했다.

그리고 7년, 전쟁은 이제 거의 풍문처럼 들려오는 것이었다. 우리는 대한 뉴스 시간에 잠깐씩 등장하는 병사들의 모습에 자신을 겹쳐 보기에 바빴지, 그게 끔찍한 죽음과 파괴를 동반하는 전쟁이라는 것을 인식하기에는 너무 어렸다. 이국땅에서 진행되고 있는 전쟁은 잘 꾸민 승전보로만 전해져 왔던 것이다.

가끔씩 이웃 동네의 청년이 텔레비전과 전축 따위의 전자제품을 몇 상자나 들고 베트남에서 돌아왔다거나 자식이 거기서 보내 준 돈으로 논밭을 산 이웃 농부들 이야기가 곁들여졌을 뿐이었다. 전쟁이 죽음과 함께 팔다리를 앗아가기도 한다는 사실을 굳이 확인할 일은 없었다.

그러나 전쟁은 전혀 예상하지 못한 형태로 진행되었다. ‘월남 패망’이라는 제목을 달고 끊임없이 방영된 텔레비전 화면 속에서 사이공을 떠나는 미군과 헬리콥터, 미 대사관 앞에서 아우성치는 베트남 사람들의 모습 따위에서 세계 최강의 군대 미군의 이미지는 여지없이 무너지고 있었다. 1975년 4월 30일, 그것은 고교를 졸업하고 맞이한 내 스무 살의 봄이었다.

베트남전을 새롭게 바라보기 시작한 것은 제대해 복학하면서 리영희 선생의 <베트남 전쟁>을 읽으면서였다. 비슷한 시기에 황석영의 장편 소설 <무기의 그늘>을 읽은 것도 적지 않은 도움이 되었다. 리영희 선생의 논리는 그 자체로 ‘전환시대’를 준비하는 것이었지만 좁은 세계에 갇혀 있었던 청년들을 새로운 인식으로 전환할 수 있게 도와주었다.

황석영이 말했듯 베트남 전쟁은 오랫동안 자유의 십자군 정도로 인식되었었다. 그것은 공산주의에 맞서서 싸우는 옳은 전쟁이었고, 그래서 이겨야 하는 전쟁이었다. 이른바 ‘혈맹’이었던 미국을 돕는 ‘보은’의 참전이라는 인식이 강했고, 세계사나 제3세계의 관점에서 베트남 전쟁을 바라볼 여유도 이해력도 우리는 갖추지 못하고 있었다.

그러나 베트남 전쟁은 대의도 명분도 없이 세계 경찰국가를 자임한 미국이 개입해 수렁에 빠져버린 전쟁, 그래서 굴욕적인 패배를 당한 전쟁, 고엽제와 양민 학살로 얼룩진 전쟁이었다. 제국주의에 대항한 ‘베트남의 민족해방전쟁’이기도 했고, 미국이 ‘반공 십자군 성전’이란 허울 아래 저지른 추악한 전쟁(리영희)이기도 했다.

황석영은 미국이 제국주의적 전쟁을 수행한다는 걸 확실히 알게 해준 베트남 전쟁, 베트남 민중의 항쟁을 통해 자신이 동아시아의 작가로 다시 태어나는 데 많은 도움을 받았다고 말한다. 그는 거기서 조국의 운명을 발견했고 남베트남민족해방전선에서 배운 것들이 그 뒤 광주항쟁을 이해하는 데에도 도움이 되었다고 술회한다. (<한겨레21> 제313호, 2000. 6. 22.)

베트남전쟁이 끝난 지 올해로 꼭 40년이 되었다. 그러나 여전히 우리 현대사에서 그것을 어떤 형식으로 이름 매길 것인지, 전쟁 수행과정에서 발생한 양민 학살과 부녀자 강간 등의 문제를 어떻게 풀어나가야 할지에 대한 합의는 전혀 이루어지지 않고 있다.

2000년 김대중 대통령의 베트남 방문과 대국민 사과, <한겨레21>에서 전쟁 중 한국군의 범죄에 대한 취재와 증언을 기사화한 것에 대해 참전 유공자와 단체 등에서 거세게 반발했던 것은 여전히 이 문제가 풀리지 않았기 때문이었다.

이 문제를 풀어가는 것은 일제의 식민지 지배에 대한 사죄와 배상을 요구하는 입장과 상반되면서도 비슷한 측면이 있다. 피해의 역사에 대한 사죄 요구만큼이나 가해의 역사에 대한 우리 자신의 진정어린 사과가 ‘선린(善隣)’의 지름길임은 두말할 나위가 없을 것이기 때문이다.

원문: 이 풍진 세상에