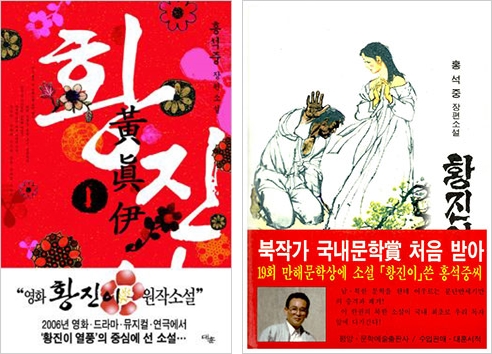

아마 우리 역사에서 가장 잘 알려진 기녀는 단연코 황진이(黃眞伊)일 것이다. 출중한 미모와 뛰어난 시적 재능, 자유분방한 성격이 전설처럼 전해져 오면서 그녀에게는 일종의 문학적 아우라가 형성되어 있기 때문이다. 그것은 한편으로 소설과 영화 등의 갈래를 통해 황진이의 이야기가 끊이지 않고 이어진 이유이기도 하다.

황진이의 문학적 아우라

황진이가 오랫동안 이야기의 히로인으로 등장할 수 있었던 것은 그녀가 완고한 시대적 금기로부터 자유로운 신분이었기 때문이다. 비록 천민이었지만, 그녀는 한 남자에게 종속된 존재가 아니라, 지배계층인 사대부의 향락적 파트너로서 그들과 대등한 문학적 지위를 유지했던 여인이었다.

임병양란 이후에 향유 계층이 확대되기까지 조선조에서 문학은 양반의 독점적 전유물이었다. 이들 양반사대부가 독점하고 있던 문학을 마치 곁불 쬐듯 향유했던 계급이 기생이었는데, 황진이는 그들 가운데 가장 뛰어난 시인으로 평가받고 있다.

널리 알려지긴 했어도 정작 그녀를 제대로 아는 이는 적다. 이름을 모르는 이는 없어도 제대로 그를 아는 사람이 없기로는 김삿갓, 김병연(金炳淵, 1807~1863)에 버금간다. 그것이 황진이가 오늘의 한국인들에게 마치 설화 속의 인물처럼 인식되는 이유이기도 하다.

조선조 중종 때의 명기라고 하지만 황진이는 생몰연대조차 알려져 있지 않은 여인이다. 개성 출신에, 기명이 명월(明月), 황 진사의 서녀, 혹은 맹인의 딸이었으며, 비교적 단명했다는 정도가 황진이에 관해 우리가 알고 있는 전부다.

생애를 상고해 볼 자료가 없고 대부분 야사의 형태로 전하는 이야기를 통해 그녀는 신비화되어 왔다. 황진이와 관련된 숱한 일화들이 허실을 가리기 힘든 것은 그 때문이다. 알려진 게 거의 없다 보니 사람들은 저마다의 빛깔로 그녀를 물들여 왔던 것이다.

내가 만난 황진이는 그를 연모하다 상사병으로 죽은 이웃 총각의 상여에 저고리를 얹어주는 이야기의 주인공이었다. 그래서 그녀는 기꺼이 기계(妓界)에 투신하였다던가. 진위를 알 수 없긴 하지만 청년의 죽음으로 ‘만인의 연인’으로서의 실존을 고민하게 되었다는 이 이야기는 얼추 아귀가 맞지 않는가.

이웃집 청년의 죽음을 통해 여인으로서 평범하게 살아갈 수 없는 자신의 운명을 내다보았을까. 그녀는 기적에 몸을 담음으로써 당대 여성들의 일반적인 삶, 삼종지도의 봉건적 규범에 포박된 삶을 거부했다. 자신의 주체적 삶을 선택했다는 것만으로도 그녀의 삶은 이미 충분히 도전적이었다.

봉건적 규범에 포박된 삶을 거부한 여인

기녀로서 신분적 제한에도 불구하고 황진이의 삶은 자유분방했던 것 같다. 그녀는 뛰어난 용모와 시적 재능으로 양곡(陽谷) 소세양((蘇世讓,1486∼1562), 면앙정(俛仰亭) 송순(宋純,1493~1583) 같은 당대의 시인묵객들과 교류했고, 그 교류를 통해서 자신의 이름을 알렸다. 그녀는 자신의 삶에 대한 자부가 높았고, 그걸 남성들과의 관계를 통해서 증명하려 했다.

황진이는 기적에 있었지만 고결한 성품을 유지했다. 번화하고 화려한 것을 꺼리어 관아의 술자리에 나아갈 때도 머리를 빗는 것이 고작일 뿐이었다 한다. 방탕과 안일을 싫어하여 시정의 속된 무리들은 비록 천금을 준다 해도 돌아보지 않았다. 성격이 활달해 남자 같았으며, 협객의 풍모를 지녀 남성에게 지지 않고 오히려 이들을 굴복시켰다고 한다.

벽계수(碧溪水)로 알려진 세종대왕의 증손자 이종숙(李琮淑)과의 일화나, 당대의 생불이라 불리던 지족선사(知足禪師)를 유혹하여 파계시킨 것은 바로 그런 성정의 결과물이었다고 볼 수 있다. 황진이는 이들 명사의 허명(虛名) 뒤에 숨은 위선을 벗겨냈던 것이다.

청산리(靑山裏) 벽계수(碧溪水)야 수이 감을 자랑 마라.

일도창해(一到蒼海)하면 돌아오기 어려우니

명월(明月)이 만공산(滿空山)하니 쉬어간들 어떠리.

벽계수는 황진이의 재주와 미모를 좇는 세태를 비웃으며 자신은 그런 기생 따위의 유혹에 넘어가지 않겠다고 호언장담했다. 이 말을 들은 황진이는 그의 사람됨을 시험하고자 벽계수가 지나는 길목에서 이 시조를 노래했다.

벽계수와 지족선사, 그리고 서화담

시조를 읊는 황진이의 아름다운 모습에 놀란 벽계수는 타고 가던 나귀에서 떨어졌다. 큰소리 친 것과 달리 벽계수가 그리 대범하지도 군자답지도 못하다는 데 실망한 황진이는 다시는 그를 만나주지 않았다고 한다.

지족선사는 송도(松都) 근교 천마산 지족암에서 30년 동안 수도해 온 승려였다. 황진이는 이 생불이라 추앙받는 수도승을 선택해 그를 육체의 욕망 앞에 무너뜨렸다. 30년 면벽도 공염불, 지족은 가사도 염주도 버리고 황진이를 찾아 헤매는 송도 거리의 반 광인이 되었다던가.

당시 송도에는 당대의 대학자 화담(花潭) 서경덕(1489~1546)이 살고 있었다. 황진이는 그를 유혹하려 하였으나 실패한 뒤에 기꺼이 제자가 되어 그를 따랐다. 허균의 ‘성옹지소록(惺翁識小錄)’은 다음과 같이 전하고 있다.

지족 노선(老禪)은 삼십 년이나 면벽 수도를 했는데도 나한테 꺾이었다.

화담 선생만은 나하고 몇 해를 가까이 지냈는데도 끝내 문란한 지경에 이르지는 않았다.

화담의 인격에 감화 받은 황진이는 스스로 화담과 송도의 박연폭포에 자신을 더해 ‘송도삼절(松都三絶)’이라 칭했다. 자신의 삶을 바라보는 황진이의 자부심과 긍지가 묻어나는 대목이다.

‘문란’하지는 않았지만 화담의 가슴에 어찌 한 여인의 그림자가 없었으랴. 화담은 ‘임을 기다리는 마음’을 다음과 같이 노래했다.

마음이 어리석은 후니, 하는 일이 다 어리석다.

만중운산(萬重雲山)에 어느 님 오랴마는

지는 잎 부는 바람에 행여 그인가 하노라.

양반 사대부의 시에 등장하는 ‘임’이야 뻔하다. 일찍이 여말에 포은 정몽주가 ‘임 향한 일편단심’을 노래한 이후, 그건 나라님, 임금을 가리키는 뜻으로 고정되어 버렸다. 지엄한 선비에게 부녀자를 ‘임’으로 상정하는 것 자체가 난잡한 일이 아닌가.

그런데도 화담은 산속 우거(寓居)로 찾아올 임을 노래한다. 바람에 ‘지는 잎’이 그인가 신경을 곤두세우게 하는 그의 임은 누구일까. 거문고와 주효(酒肴)를 가지고 그의 정사를 찾아 당시(唐詩)를 배웠던 황진이는 아니었던가.

내 언제 무신(無信)하여 님을 언제 속였관대

월침 삼경(月沈三更)에 올 뜻이 전혀 없네.

추풍(秋風)에 지는 잎 소리야 낸들 어이 하리오.

오지 않는 임을 기다리기는 황진이도 일반이다. 그녀는 임을 속이지도 그럴 마음을 먹지도 않았다. 그러나 달이 기우는 깊은 밤에도 임은 찾아올 생각을 전혀 하지 않는다. 임이 오시는지 귀를 쫑긋 새운 화자에게 가을바람에 지는 무심한 나뭇잎 소리만 들릴 뿐이다.

그러나 종장의 의미는 앞선 화담의 시조에 대한 답노래를 들린다. 그리운 정에 떨어지는 잎 소리마저도 임이 아닐까 한다는 화담에게 그녀는 ‘지는 잎 소리를 난들 어찌하겠느냐’고 되받는 것이다. 실제 이 사제 사이에 오간 것은 삽삽한 연정은 아니었을는지.

알다시피 황진이는 미모뿐만 아니라 서사(書史 : 경서와 사기)에도 밝았고 시가에 능하였다. 황진이가 기녀의 신분으로 당대의 내로라하는 시인묵객들과의 교유를 펼칠 수 있었던 것도 그녀가 지니고 있었던 만만찮은 서사와 시적 재능 덕분이었을 것이다.

시조 6수와 한시들

황진이는 시조 작품 6수와 ‘박연(朴淵)’, ‘영반월(詠半月)’, ‘등만월대회고(登滿月臺懷古)’, ‘봉별소판서세양(奉別蘇判書世讓)’ 등 한시를 남겼다. 그의 시조 가운데 ‘청산리 벽계수야’ 등 다섯 수는 진본(珍本) <청구영언>과 <해동가요>의 각 이본들을 비롯한 후대의 많은 시조집에 전하고 있으니 그의 작품임이 확실하다.

그러나 ‘청산은 내 뜻이요’는 황진이의 시조라고 하고 있지만 <근화악부(槿花樂府)>와 <대동풍아(大東風雅)> 등 두 가집에만 전한다. 작가도 <근화악부>에는 무명씨로 되어 있고, 두 책에 전하는 내용이 완전 일치하지도 않는다. 특히 <대동풍아>는 1908년에 편집된 책이라 그 기록이 의문시되기도 한다.

조선조의 기녀들은 관념적 정서를 표출하는데 그친 사대부 시인들의 시조와는 달리 부녀자들의 숨김없는 서정을 드러냈다. 우리말의 아름다움을 잘 살려 시적 언어로 발전시킨 이들이 시조를 향유하면서 상류 계층의 전유물이었던 시조가 조선 후기에 평민층으로까지 작가층이 확대되는 계기가 되었다.

황진이가 남긴 시조 작품은 6수에 지나지 않는다. 그런데도 그녀의 문학이 조선조 여류·기녀 문학의 정수로 기려지고 있는 것은 그녀만의 기발한 이미지와 세련된 언어 구사가 두드러진 시편에 힘입은 것이다. 황진이의 시조는 애정의 정서를 참신한 표현 기법으로 형상화하여 여성 특유의 시 세계를 보여 주고 있다.

동짓달 기나긴 밤을 한 허리를 베어내어

춘풍 이불 아래 서리서리 넣었다가

님 오신 날 밤이어든 굽이굽이 펴리라.

그녀의 작품 가운데 가장 절창으로 평가받는 ‘동짓달 기나긴 밤’은 추상적인 시간을 구체적인 사물로 형상화하여 애틋한 그리움과 사랑을 환기하고 있는 작품이다. 임을 기다리는 여인의 그리움과 기다림이 비유와 심상을 통해 곡진한 시적 호소력으로 다가온다.

어져, 내 일이야 그릴 줄을 모르던가.

이시랴 하더면 가랴마는 제 구태여

보내고 그리는 정은 나도 몰라 하노라.

이별의 회한을 노래한 이 시조는 황진이가 시조라는 갈래의 형식을 완전히 소화하고 있음을 반증하는 시로 읽힌다. 중장 말미에 걸쳐놓은 ‘제 구태여’를 통해서 의미의 함축성을 극대화하면서 자존심과 연정 사이에서 겪는 오묘한 심리적 갈등을 절묘하게 드러내고 있는 것이다.

중종 때의 문인 양곡 소세양이 그녀의 소문을 듣고 자신은 30일만 같이 살면 능히 헤어질 수 있으며 추호도 미련을 갖지 않겠다고 장담했다. 그러나 황진이와 한 달을 살고 헤어지는 날 황진이가 작별의 한시 ‘봉별소판서세양(奉別蘇判書世讓)’을 지어 주자 감동하여 애초의 장담을 꺾고 다시 머물렀다고 한다.

奉別蘇判書世讓(봉별소판서세양) 소 판서 세양을 보내며

月下梧桐盡(월하오동진) 달빛 아래 오동잎 모두 지고

霜中野菊黃(설중야국황) 서리 맞은 들국화는 노랗게 피었구나.

樓高天一尺(누고천일척) 누각은 높아 하늘에 닿고

人醉酒千觴(인취주천상) 오가는 술잔은 취하여도 끝이 없네.

流水和琴冷(유수화금랭) 흐르는 물은 거문고와 같이 차고

梅花入笛香(매화입적향) 매화는 피리에 서리어 향기로워라.

明朝相別後(명조상별후) 내일 아침 님 보내고 나면

情與碧波長(정여벽파장) 사무치는 정 물결처럼 끝이 없으리.

황진이가 세상을 떠난 때는 알려져 있지 않으나 대체로 1567년 무렵을 전후한 것으로 추정하는 모양이다. 그는 “곡을 하지 말고 고악(鼓樂)으로 전송해 달라. 산에 묻지 말고 큰 길에 묻어 달라. 관도 쓰지 말고 동문 밖에 시체를 버려 뭇 버러지의 밥이 되게 하여 천하 여자들의 경계를 삼게 하라.”는 등의 유언을 했다는 야담도 전한다.

사후에 ‘금기’가 된 여인

기녀인지라 그의 작품은 주로 연석(宴席)이나 풍류장(風流場)에서 지어졌다. 이는 그녀의 작품이 후세에 많이 전해지지 못하는 이유 가운데 하나일 것이다. 그녀는 사후 음란하다는 이유로 사대부들에게 지탄을 받았고, 사대부들에 대한 조롱과 풍자, 유혹 등의 행실 등으로 언급이 금기시되었다.

그러나 뛰어난 아름다움과 시재(試才)를 갖추었던 그녀의 이야기는 구전으로 연면히 이어졌다. 비록 최하층의 천민 계급인 기녀였지만, 그녀의 지녔던 도저한 자부심과 긍지는 기층 민중들에게 전승되면서 공감과 보상을 얻었을 것이다.

황진이가 주류 계급인 사대부들에게 배척받은 것은 황진이의 이단성, 진보성, 근대성의 표지로 이해될 수 있다. 그녀는 자신의 계급을 뛰어넘어 완고한 조선 사회의 도덕률을 조롱하면서 자신의 삶을 온전히 가꾸어 갔던 여인이었던 것이다.

청초 우거진 골에 자느냐 누웠느냐.

홍안(紅顔)은 어디 가고 백골(白骨)만 묻혔느냐.

잔 잡아 권할 이 없으니 그를 서러워하노라.

선조 때의 대문장가 백호(白湖) 임제(林悌,1549~1587)가 서도병마사로 임명되어 임지로 가는 길에 황진이의 무덤을 찾아가 읊은 노래다. 그는 이 시조 한 수를 짓고 무덤에 제사지냈다가 임지에 부임도 하기 전에 파직 당했다.

이 호협한 선비는 황진이를 알아보았던 것이다. 39살에 죽은 임제는 자식들에게 “제왕을 일컫지 못한 못난 나라에서 태어나 죽는데 슬퍼할 까닭이 없다. 내가 죽거든 곡을 하지 말라.”는 유언을 남겼으니, 이 당찬 선비의 애도로 그녀는 얼마만한 위로를 받았을까.

원문: 이 풍진 세상에