‘머니볼’이라는 영화가 있다. 다들 아시는 바와 같이 브래드 피트가 미국 프로야구 오클랜드 어슬레틱스의 단장(현재도 단장이다) 빌리 빈을 연기한 작품이다. 사실 ‘머니볼’이라는 제목은 오클랜드 어슬레틱스를 메이저리그에서 가장 효율 높은 팀으로 재건한 빌리 빈의 성공 신화를 다룬 마이클 루이스의 베스트셀러 제목이며, 영화 ‘머니볼’과 완전히 일치하지는 않는다. 영화 ‘머니볼’은 그 빌리 빈이 주전 선수 3명을 떠나 보내고 2002년을 맞아 어떻게 위기를 극복하는지를 그리고 있다.

이 영화는 또 할리우드 최고의 글쟁이로 꼽히는 아론 소킨이 시나리오를 맡은 작품으로 명성이 높다. 혹시 소킨을 모르는 사람을 위해 그의 작품들을 잠시 열거해 본다. 드라마 ‘웨스트윙’과 ‘뉴스룸’, 그리고 영화 ‘어 퓨 굿맨’과 ‘대통령의 사랑(American President)’, 그리고 ‘소셜 네트워크’가 모두 그의 손끝에서 나온 작품들이다.

여기서 다루고자 하는 얘기는, 영화 ‘머니볼’이 묘하게 현실을 왜곡하고 있다는 점이다. 물론 어떤 영화도 현실을 그대로 반영하지는 않는다. 하지만 ‘머니볼’은 빌리 빈 본인을 비롯해 많은 야구인과 선수들이 실명으로 등장해 ‘사실 그대로’를 강조하는 느낌을 준다. 그리고 영화를 보는 많은 사람들에게 실제 환경을 착각하게 한다. 이건 누가 뭐래도 소킨에게 책임을 돌릴 수밖에 없다. 이미 시나리오 단계에서, 이 영화는 주제에 맞는 내용을 강조하고 그렇지 않은 부분을 교묘하게 감추고 있다.

물론, 빌리 빈이 오클랜드에서 해낸 놀라운 성과를 부정하려는 생각은 추호도 없다. 이 글에서 지적하고 있는, 당신에게 사기를 친 사람은 빌리 빈이나 마이크 루이스가 아니라 아론 소킨이다. 그 이유는 다음과 같다.

1. 오클랜드 에이스는 어떤 팀이었나.

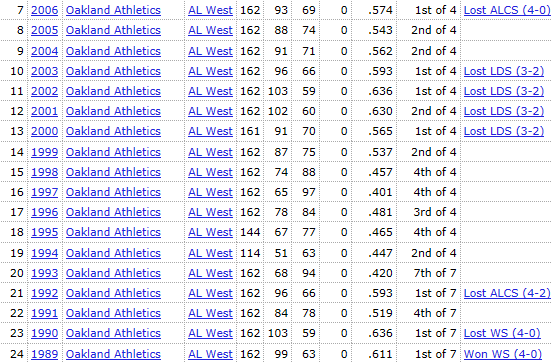

다음 표는 오클랜드 에이스가 마지막으로 월드시리즈 우승을 차지한 1989년부터 마지막으로 호성적을 낸 2006년까지의 연도별 성적표다.

1980년대 후반, 오클랜드는 메이저리그 최강팀 중 하나였다. 그야말로 올스타 라인업을 구축하는 것 까지는 좋았지만 그러다 보니 1991년, 자연스럽게 이 팀은 메이저리그 최고 연봉 팀이 된다. 결국 성적이 뒷받침되지 못하자 1995년 팀은 단장 샌디 올더슨(Sandy Alderson)에게 리빌딩을 지시한다.

빌리 빈은 각광받는 유망주로 메이저리그에 뛰어들었지만 선수로는 실망스러운 성적을 낸 끝에 은퇴하고 1993년부터 오클랜드의 스카우트로 일하고 있었다. 빈에게 이른바 세이브매트릭스를 전수한 사람이 바로 올더슨으로 알려져 있다. 구단 내부를 속속들이 알게 된 빈은 1997년, 올더슨의 후임 단장으로 취임했고, 이때부터 오클랜드의 부활을 진두지휘하게 된다.

2. 왜 리빌딩이 필요했나

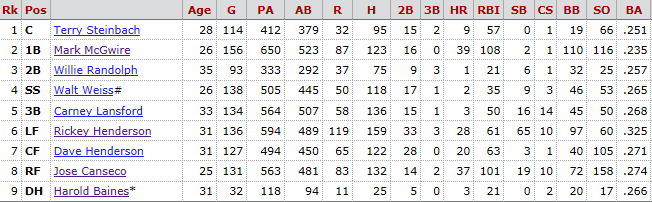

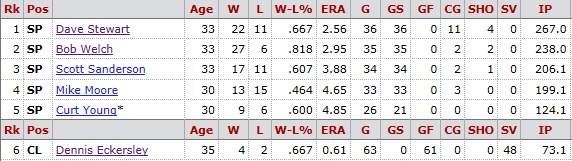

1980년대 후반 오클랜드의 빛나는 성공을 명장 토니 라루사를 빼고 이야기할 수는 없다. 그가 구축한 진용은 한마디로 발군이었다. 메이저리그 역다 최다도루(1406)에 빛나는 1번타자의 전설 리키 헨더슨이 포문을 열면 563 홈런의 마크 맥과이어, 464홈런에 시즌 40-40을 기록한 호세 칸세코가 쌍포를 이뤘다. 이밖에도 통산 2844안타의 해롤드 베인즈를 비롯해 당대의 강타자 데이브 스튜어트, 테리 스타인벅 등이 물샐틈없는 라인업을 갖췄다. 참고로 90년 오클랜드 후보 선수 중에 뒷날 롯데에서 맹활약한 펠릭스 호세가 있었다. 세인트루이스로 이적해 91년 타격5위(.305), 92년 .295, 17홈런 75타점의 주전급 야수로 활약하기도 했다. 한마디로 호세는 메이저리그에서도 꽤 수준급의 선수였다.

투수진도 막강무비. 87~90 4년 연속 20승을 달성한 흑인 에이스 데이브 스튜어트와 통산 200승 투수 밥 웰치가 원투펀치로 나섰다. 마무리는 통산 390세이브(역대 6위)의 데니스 에커슬리. 한마디로 토니 라루사가 부임한 1987년부터 9년 동안 월드시리즈에서 3차례밖에(?) 올라가지 못한 것(그중 우승은 1회)이 이상할 정도의 막강 전력이었다.

하지만 그 결과 1991년 메이저리그 팀 연봉 1위가 되면서 경영진은 압박을 느끼게 됐고, 연봉 총량 유지를 위해 대형 선수들이 하나둘 빠져나가면서 1992년 이후 팀은 내리막에 접어든다. 결국 1996 시즌을 앞두고 감독이 아트 하우로 교체되고, 97년에는 빌리 빈이 분위기 쇄신을 위한 새 단장으로 임명되어 본격 리빌딩이 시작됐다. 그 결과 해마다 승률이 오르는 호조 속에 마침내 2000년, 오클랜드는 플레이오프에 진출하고 이후 4년 연속 플레이오프에 오르는 전성기를 맞게 된다.

3. 2002 시즌, 오클랜드는 사상 초유의 위기였을까?

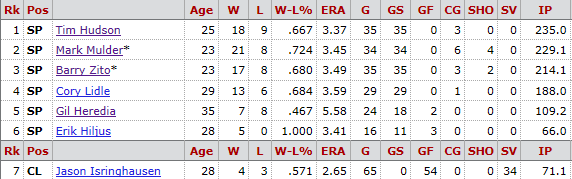

먼저 2001년 오클랜드의 라인업과 주전 선수들의 성적을 보자.

2002 시즌을 앞두고 오클랜드는 이들 중 3명이 빠져나가는 위기를 겪는다. 세 선수는 바로 제이슨 지암비, 자니 데이먼, 그리고 마무리 제이슨 이슬링하우젠이었다. 대체 우리의 빌리 빈은 어떻게 이 위기를 극복할까?

이 대목에서 많은 사람들이 ‘머니볼’에 대해 갖고 있는 오해를 짚어 본다. 첫째. 꽤 많은 사람들은 ‘머니볼’이 ‘빌리 빈이라는 뛰어난 단장이 약체였던 오클랜드를 뛰어난 안목으로, 정상의 팀으로 이끈 성공 스토리’라고 생각한다. 이보다 나은 꽤 많은 사람들도 ‘(오클랜드가 약팀은 아니었지만)빌리 빈이라는 뛰어난 단장이 핵심 선수들의 이탈로 대 위기에 놓인 팀을 뛰어난 안목으로 싼 값에 대체 선수들을 뽑아 정상으로 이끈 스토리’라고 착각한다.

사실 영화만 보면 이런 오해가 충분히 가능하지만, 결론부터 말하면 둘 다 사실이 아니다. 일단 첫번째 오해. 말 자체는 지극히 맞다. 그러나 ‘빌리 빈의 활약으로’는 1997년, 아니 1993년부터 10년간에 걸쳐 일어난 변화지 2001년에서 2002년 사이에 일어난 일은 결코 아니다. 앞서 말했듯 빌리 빈의 리빌딩에 의해 오클랜드는 2000년과 2001년, 이미 플레이오프에 진출한 강팀이었고 강력한 우승 후보였다.

그 다음 두번째 오해. 2002년 시즌을 앞둔 오클랜드는 대단한 위기에 놓인 팀이었을까? 상식적으로 생각하면 당연히 그렇다.

일단 지암비. 당연히 2년 연속 40홈런-120타점을 올린 슬러거가 빠져나갔는데 온전할 팀은 없다. 아울러 34세이브를 올린 이슬링하우젠의 이탈도 뼈아플 수밖에. 반면 데이먼은 두 선수와 여러 모로 다르다. 일단 이해 성적이 .256에 출루율 .324로 신통치 않았다. 워낙 강한 오클랜드 타선 덕분에 108득점을 올렸지만 당시 기준으로 700만달러짜리 선수의 성적은 아니었다. 사실 데이먼은 또 빌리 빈의 정책에 맞는 선수도 아니었다. 2000 시즌 캔자스시티 로열스에서 .327, 16홈런, 88타점 136득점의 MVP급 활약을 한 덕분에 ‘우승을 위한 해결사’로 수혈된 ‘비싼 선수’였던 것이다. 뭐 아무튼 세 주전이 빠진 것은 분명 큰 손실이다.

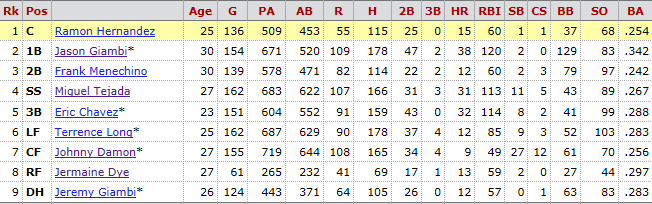

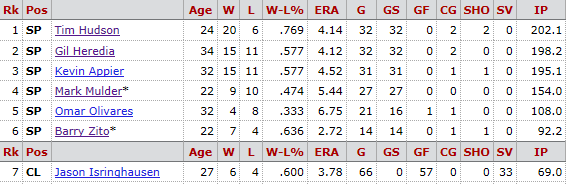

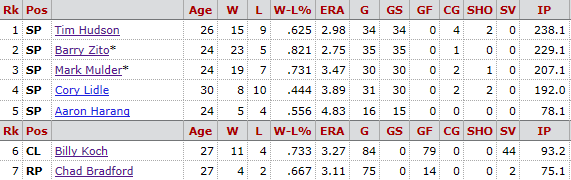

하지만 묵과해선 안될 것이 바로 ‘이들을 뺀 오클랜드의 전력’이다. 팀 성적을 가르는 가장 큰 기준은 물론 투수력이라는 점을 고려할 때, 오클랜드는 당시 팀 허드슨, 배리 지토, 마크 멀더라는 리그 최강의 선발진(영건 3인방)을 고스란히 남겨두고 있었다. 20승이 가능하다고 평가되는 25세 미만의 투수 3명(그것도 셋 다 연봉 100만 달러도 안 되는)을 보유하고 있다는 점을 감안하면 사실 지암비의 이탈 정도는 솔직히 얼마든지 극복할 수 있는 손실인 것이다.

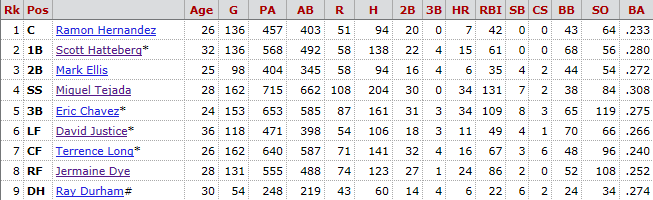

타선을 봐도 마찬가지. 지암비는 없지만 31홈런113타점의 미구엘 테하다와 32홈런 114타점의 에릭 차베스가 건재했다. 그리고 거물 타자 저메인 다이(시즌 중반 캔자스시티에서 이적해 스탯이 낮아 보이지만 리그 전반을 합하면 26홈런 106타점을 터뜨렸다)도 살짝 모습을 감추고 있었다. 한마디로 지암비를 빼고도 직전 시즌 30홈런100타점급 타자가 3명이나 포진한 타선인 것이다. 어찌 보면 지암비가 있을 때 너무 과도하게(?) 강한 타선이었던 거다.

4. 1년 전도 비슷한 상황이었다?

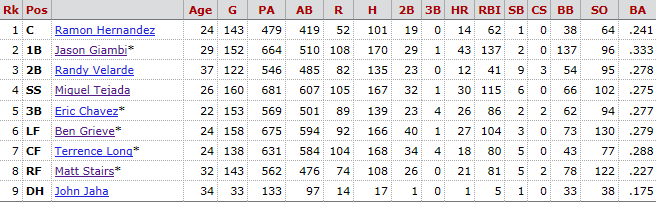

이 대목에서 그럼 2000년에서 2001년으로 넘어가는 과정의 오클랜드는 어떤 팀이었는지 한번 살펴본다. 먼저 2000년 시즌 오클랜드 주요 선수들의 성적이다.

이미 막강한 팀이다. 그런데 2001 시즌을 앞두고도 오클랜드는 3명의 주전 선수를 잃었다는 점이 눈길을 끈다. 27홈런 104타점의 벤 그리브와 21홈런 81타점의 맷 스테어즈, 그리고 15승 투수 케빈 에이피어가 빠져나간 것이다. 지금 기준으로 지암비나 데이먼의 이름 값이 커 보여서 그렇지 직전 성적으로 놓고 보면 솔직히 2002 시즌보다는 2001 시즌이 더 위기로 보인다.

오해를 피하기 위해 다시 한번 강조하지만, 이 글은 빌리 빈의 위대함을 깎아내리자는 것이 아니다. 반대로, 빌리 빈의 진정한 위대함은 1993년 스카우트로 들어갈 때부터 팀의 보물 같은 신인들을 제대로 골라 키워냈고, 단장이 되어 이어지는 위기를 그때그때 잘 극복한 점에 있다는 것이다. 영화 ‘머니볼’이 과장하고 있는 것처럼 2002년 한해 반짝 뭔가 잘 해내서 위대한 팀을 만든 사람이 아니라는 것이다.

다시 본문으로 돌아가면 빌리 빈은 2001 시즌을 앞두고 48홈런 185타점이 빠져나간 타선과 15승 투수가 사라진 마운드를 아무 이상 없이 막아냈다(혹은 그만한 자신이 있었기 때문에 대폭 연봉 인상이 불가피한 선수들을 유감 없이 내보냈다). 빌리 빈은 근 10년 내내, 싼 선수들을 발굴해 훌륭한 성적을 내게 했고, 그 선수들이 비싸지면 유감없이 내보내고 다시 저평가된 선수들로 그 자리를 채웠다. 2001년에도 같은 과정을 거쳐 팀을 플레이오프로 이끌었다. 비단 2002년이 유독 엄청난 위기는 아니었던 것이다.

5. 2002년, 빌리 빈의 대처는 훌륭했나?

사실 2002년의 ‘대처’로 영화에 대표적으로 소개된 선수는 세명이다. 스콧 해티버그, 데이비드 저스티스, 그리고 채드 브래드포드다. 이 선수들은 솔직히 빠져나간 세 선수의 빈자리를 훌륭하게 메꿨을까?

먼저 해티버그. 본래 포수였던 해티버그는 2002년 오클랜드에서 지암비의 포지션인 1루수를 소화했다. 수비는 그렇다 치고 타격 성적은 .280(출루율 .374) 15홈런 61타점이었다. 지암비의 빈자리 얘기를 하는 건 아예 기대할 수 없는 성적이지만 어쨌든 해티버그에겐 데뷔 후 최고 성적이었고, 이후에도 몇 년 동안 싼 연봉으로 짭짤한 활약을 했다. 지암비 생각을 잊고 보면 해티버그의 발굴은 꽤 괜찮은 소득이다.

젊은 시절 ‘행크 에런의 기록을 깰 것으로 보이는 유망주’였던 저스티스는 오클랜드에서 .266(출루율 .376) 11홈런 49타점의 성적을 냈다. 무엇보다 118경기밖에 뛰지 못했고, 역시 700만달러짜리 선수의 활약으로 보기는 힘들다. 한때 할리 베리의 남친이었고, 누구보다 유력한 명예의 전당 후보로 꼽혔던 저스티스는 이 해를 마지막으로 간신히 통산 300홈런을 넘기고(305) 은퇴한다. 아무리 빌리 빈에게 우호적인 사람이라도 이걸 잘 된 투자라고 할 사람은 없을 것이다.

물론 어린 선수들이 주축인 오클랜드에 36세의 저스티스 같은 노장이 들어오면서 신구화합이 이뤄지고 경험치를 더해 줄 수 있었다는 등의 눈에 보이지 않는 플러스 요인이 있었다면 인정할 수도 있을 것이다. 하지만 결과적으로 두 선수의 활약치를 합해도 지암비의 한해 성적에 불과하다는 사실은, 결국 영화 ‘머니볼’의 묘사가 과장이라는 것을 보여준다. 솔직히 말해 오클랜드가 2002년 좋은 성적을 낸 것은 영화에서는 거의 거론되지 않는 테하다(34홈런 131타점)-차베스(34홈런 109타점)-다이(24홈런 86타점)의 활약 덕분이었다. 해티버그나 저스티스는 결코 주축 선수가 아니었다.

마지막으로 투수 채드 브래드포드의 2002 시즌 성적은 4승2패 2세이브 3.11. 놀라운 기록은 아니지만, 75이닝을 던지면서 이 정도 성적을 낸 건 불펜 투수로서 합격점 이상이다. 이슬링하우젠을 대신한 클로저는 아니지만 셋업맨으로 훌륭한 성적이다.

하지만 정작 이슬링하우젠의 빈자리를 막은 것은 그해 토론토에서 이적한 빌 코크였다. 2001 시즌 토론토에서 36세이브를 올린 코크는 오클랜드로 이적하면서 연봉이 3배(73만불->240만불)로 뛰었다. 당시 구원투수로선 꽤 높은 연봉이었고, 코크는 이해 44세이브를 올리며 기대를 만족시켰다. 빌리 빈이라고 해서 언제나 싼 가격으로 고효율을 누리는 것은 아니다. 비싼 돈을 낼만한 선수에겐 비싼 대가를 치렀다.

그리고 영화 ‘머니볼’은 브래드포드의 발탁 과정도 과장하고 있다. 브래드포드는 2001년 이미 오클랜드의 일원이었고, 36이닝밖에 던지지 않았지만 34개의 삼진을 잡고 2.70의 방어율을 기록, 어느 정도 능력을 검증받은 투수였다. 누가 봐도 주목할만한 불펜 투수였다는 얘기다.

물론 영건 3인방은 지토(23승)-멀더(19승)-허드슨(15승)으로 무적의 선발진을 고수했다. 물론 2001년과 별 차이 없는 활약이었고, 이들 역시 영화 ‘머니볼’에서는 거의 거론되지 않는다.

6. 결론

빌리 빈의 성취는 누가 뭐래도 뛰어났다. 그러나 영화 ‘머니볼’은 그 위대함이 2002년 한 시즌에 발휘된 것처럼 왜곡함으로써, 오히려 그의 기여를 더욱 한정된 것으로 보이게 하는 오류를 범했다.

빌리 빈이 상대적으로 저평가된 훌륭한 선수들을 발굴하는 데 신의 솜씨를 보여 온 것은 엄연한 사실이다. 그러나 그 솜씨는 해티버그나 브래드포드에서 그치는 것이 아니다. 제대로 보자면 90년대 내내 신인 드래프트에서 화수분처럼 유망주를 뽑아올린 오클랜드의 스카우트진을 칭찬해야 한다. 1992년 제이슨 지암비(2순위), 1996년 에릭 차베스(1순위), 97년 팀 허드슨(6순위), 98년 마크 멀더(1순위), 99년 배리 지토(1순위)와 라이언 루드윅(2순위)을 뽑아 올린 것이 바로 오클랜드의 스카우트진이다. 그 핵심에 빌리 빈과 부단장인 폴 디포데스타(영화 속에서 예일대 출신의 뚱뚱한 오다쿠 청년 피터 브랜드라는 가상 인물로 묘사됐다)가 있었다.

하지만 영화 속에서 오클랜드의 스카우트들은 2002년 빌리 빈에게 “Bull Shit!”이라는 말이나 들으며 단체로 잘려나가는, 시대에 적응하지 못하는 늙은이들일 뿐이다. 영화대로라면 이 사람들은 ‘이봐, 지토, 멀더, 차베스, 지암비는 그럼 누가 뽑았는데? 지금 이 팀의 진짜 주역이 누구인데?’라고 항변해야 마땅하다.

어쨌든 영화 속 이야기들이 모두 사실이긴 하지 않느냐고? 그 역시 1999년부터 빌리 빈과 함께 일했던 인물이다. 뭐 아무튼 영화 ‘머니볼’이 현실을 반영하고 있는 것만은 사실이다. 1993년부터 근 10년간에 걸쳐 일어난 일을 2001 시즌이 끝난 뒤부터 2002 시즌 사이, 단 1년만에 일어난 것으로 압축해버려서 탈이지.

아무리 올바른 방향을 잡았다고 하더라도, 모든 변화가 1,2년 사이에 뚝딱 이뤄지는 것은 아니다. 오클랜드가 2002년 시즌, 뉴욕 양키스의 1/3에 불과한 연봉 총액으로 최강의 전력을 구축할 수 있었던 것은 근 10년간에 걸친 꾸준한 투자와 집념, 그리고 많은 사람들의 헌신이 있었던 결과다. 생각만 바꿔 하루 아침에 달라질 수 있었던 것은 아니다. 바로 이 부분이 영화 ‘머니볼’의 폐해인 것이다.

모든 것이 일순간에 바뀌는 ‘위대한 혁명적 순간’ 같은 것은 없다. 모든 개혁은 과정이다. 이 점을 이해하지 못하면 ‘머니볼’을 보았어도 보았다고 할 수가 없다는 얘기다.