“세상을 바로잡겠다는 꿈을 꾸는, 당신은 그런 바보같은 몽상가인가.

난 내 집에 있겠어. 2+2가 5가 되는 곳.”

-라디오헤드의 2+2=5 中

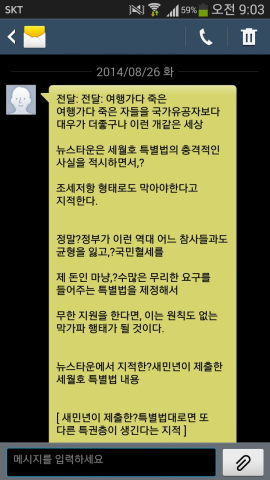

카톡, 하는 소리가 울렸다. 중년 쯤 된 교회 권사님으로부터의 카톡이다. 이 카톡이 온 건, 아마 대통령이 아마 쇼맨십이었을 눈물을 흘리고, 지방선거에서 승리하고, 그리고는 청와대 문 뒤에 숨어 사고를 완전히 외면하기로 결심했을 그 어느 화창한 날이었던 것 같다.

‘세월호 특별법, 내용을 알면 서명 못한다. 세월호 유족이 무슨 벼슬인가? 새민년이 제출한 세월호 특별법 내용.’

저열한 내용이었다. 평생동안 뭘 지원한다느니, 세금을 감면한다느니, 국가예산을 포탈하고 재단을 만들어 자기네들이 직원이 되어 해먹는다느니. 폰을 던져버렸다. 아마 교회 단체 카톡방에서 도는 이야기일 것이다. 그리고 난 알고 있다. 내가 무슨 말을 하든 아마 권사님은 교회 카톡방을 더 신뢰할 것이다. 그리고 난 세상을 바로잡겠다는 꿈을 꾸는, 그런 바보같은 몽상가가 아니다.

눈 먼 자들의 도시를 생각했다. 다들 눈 먼 병자들 같았다. ‘세월호 유족이 무슨 벼슬인가?’ 한 문장에서 많은 것들을 생각했다. 그럼 그들이 금쪽같은 자식의, 사랑했던 가족의 목숨을 팔아 벼슬을 샀단 말이오? 하지만 입 밖으로 드러내진 않았다. 눈 먼 자들의 도시에서 눈 뜬 자는 그 사실을 숨겨야 살아남을 수 있다. 선민의식이겠지만, 적어도 그 교회 단체 카톡방은 정녕 눈 먼 자들의 도시라 아니 말할 수가 없었다.

유족은 불순분자가 되었다. 그들의 모임은 시위가 되었고 경찰은 그들을 진압했다. 대통령은 이렇게 말했었다.

“우리 국민이 그렇게 악인들이에요? 왜 그렇게 저항을 하고 그래요?”

박정희가 죽지 않고 유신이 계속되었다면 국민들의 저항에 부딪치지 않았겠냐는 질문에 대한 대답이었다. 대통령에게는 세월호 유족도 악인으로 보였을까? 난 그랬을 거라 생각한다. 유신에 저항하는 국민조차 악인으로 여겼던 사람이다.

“비명을 지르고, 고함을 질러도, 이미 늦었어.”

-라디오헤드의 2+2=5 中

세상에 적폐가 쌓여있다고 했다. 적폐가 세월호 사고를 일으켰다고 했다. 적폐? 적폐가 뭐지? 대통령은 대답하지 않았다. 사실은 1952년산 로보트일지도 모르겠다. 적폐 적폐 삐리비립. 적폐 적폐 삐리비립. 1950년대 초반은 에드박, IBM 701 등 최초의 상업용 컴퓨터가 출현했던 시기다. 이 로보트가 그 당시의 컴퓨터보다 딱히 성능이 나은 것 같지는 않다.

대통령 하나가 변한다 해서 많은 게 변할 거라고 생각하진 않는다. 세월호 사고를 막을 수도 없었을 것이다. 하지만 적어도 1952년산 에드박급 로보트보다는 훨씬 제대로 사고를 수습했으리라. 비명을 지르고, 고함을 질러도, 이미 늦었다. 저 자리에는 비명과 고함을 들어줄 사람이 없다.

“도둑에게 경배를! 도둑에게 경배를!”

-라디오헤드의 2+2=5 中

난 아니다, 난 아니다. 그 많은 사람들이 대통령 대신 도둑을 그 자리에 앉혀놓고, 왕께 경배하는 대신 도둑에게 경배하는 블랙코미디를 연출하고 있더라도, 난 아니다, 난 아니다. 난 그를 뽑지 않았고, 그를 지지하지 않았고, 그를 인정하지 않는다. 난 아니다, 난 아니다.

“내 권위에 물음을 표하거나, 날 피고석에 앉히지 말라.”

-라디오헤드의 2+2=5 中

난 아니다, 난 아니다. 그 도둑이 자신을 국가에 치환하고, 자신에게 저항하는 것을 악으로 포장하고, 자신을 비판하는 것을 곧 국가에 대한 모욕으로 생각하는, 독재자를 흉내내는 로보트에 불과하다 할지라도, 난 아니다, 난 아니다. 난 그 로보트를 인정하지 않을 것이며, 그 권위에 늘 물음을 표할 것이고, 그리고 그를 이 사태의 피고로 세울 것이다.

“가서 왕에게 전하라, 하늘이 무너지고 있다고!

그렇지는 않겠지만, 아마 아니겠지만.”-라디오헤드의 2+2=5 中

1주기, 하늘은 어둡고, 천둥이 내리친다. 한 기업인의 유서는 대통령의 최측근이 서 있던, 권력과 권위주의, 옛 독재자의 향수라는 반석을 삽시간에 무너드렸다. 어느 누군가는 여왕이라 여기고, 또 어느 누군가는 독재자라 여기며, 또 어느 누군가는 형편없이 무능한 지도자라 여기는 저기 저 고장난 적폐 생산 로보트는 해외로 여행을 떠난다. 하늘이 무너지고 있는 것일지도 모른다.

하지만 아닐 것이다. 눈 먼 자들의 도시에서는 눈이 먼 것이 정상적인 것이다. 눈이 먼 채 내 생존에 급급하고, 눈이 먼 채 상대를 배격해야만 내가 산다 믿는다. 눈이 먼 채 상대를 찌른다. 쯧쯧, 자식을 먼저 보냈다니 얼마나 가슴 아프겠소, 하지만 내가 살려면 당신이 죽어야겠소. 찌른다. 심장을 후벼판다. 눈 먼 자들은 그게 살 방법이라 여긴다.

아마 아닐 것이다. 그렇지 않을 것이다. 눈 먼 자들도 살 방법이 있을 것이다. … 아니, 그조차 아닐지도 모르겠다. 그래도 나는 눈을 뜨고 있어야 한다. 눈을 뜨고, 눈 먼 자들을 지켜보아야 한다… 아니다, 그것도 아닐 것이다. 하늘을 보라, 무너지는 하늘을. 그건 실재인가? 정말로 하늘이 무너지고 있다고? 그것도 아닐 것이다. 눈 먼 자들이 하늘을 떠받들어줄 것이다. 아마 아닐 것이다. 모든 게 아닐 것이다. 내가 눈을 뜨고 있다는 것도, 사실은 아닐 것이다.