1994년 9월 28일 발트 해

저녁 7시 989명을 태우고 탈린을 떠나 스톡홀름으로 가던 카페리 선인 에스토니아호는 새벽 1시 48분 핀란드 남서 해역에서 침몰했다. 스웨덴(501명)과 에스토니아(290명), 핀란드, 독일 등 17개국 852명이 숨졌고 137명만이 구조됐다. 추위와 악천후 등으로 주검도 94구밖에 수습하지 못했다. 스웨덴 정부는 3개월 시도 끝에 인양을 포기하고, 콘크리트로 배 주위를 덮어 주검 유실을 막고는 침몰 해역을 757명 영령의 영원한 안식처로 선포했다.

에스토니아와 핀란드, 스웨덴 전문가로 이뤄진 합동조사위원회는 3년여 조사 끝에 1997년 보고서를 내놓았다. 보고서는 화물칸을 잠그는 함수문의 파손으로 침수가 시작되었고 화물칸 차량이 제대로 고정되지 않아서 침수가 가속되었다고 밝혔다. 선원들이 침수를 알고도 뒤늦게 대피 방송을 하고, 승객들의 대피를 돕지 않고 먼저 탈출에 나서는 등 인재 요인도 작용했다고 밝혔다.

참사 이후, 스웨덴 정부는 대대적인 안전점검과 함께 선박 구조 변경, 선원 안전교육 강화, 구조체계 개선 등의 대책 마련에 나섰다. 유엔 산하 국제해사기구(IMO)도 비상 대피로를 개선하는 등 선박 설계 규정을 바꿔 이후 새로 건조되는 배에 적용토록 했다.

2014년 9월 27일~28일, 스웨덴·에스토니아

에스토니아 수도 탈린에선 27일 밤 추모 기념탑 주위에 852개의 횃불이 켜졌다. 20년 전 에스토니아호의 운명의 항해시간과 같은 6시간의 추도 콘서트도 이어졌다. 28일 에드가르 사비사르 탈린 시장은 추도사에서 “에스토니아호 사고는 우리 모두의 가슴에 아로새겨져 있다. 이는 직·간접적으로 우리 모두와 연관돼 있다”며 희생자들과의 연대감을 강조했다.

발트해 건너 스웨덴에서도 추모식이 열렸다. 28일 국왕 카를 구스타프 16세가 스톡홀름의 추모탑에 직접 화환을 바쳤다. 그는 “에스토니아호 침몰은 전체 사회에 충격을 준 참사였다”며 “우리는 희생자의 이름과 비운을 결코 잊지 않을 것”이라고 다짐했다. 빌헬미나와 노르코핑, 린데스베리 등 다른 스웨덴 도시에서도 기념식이 열렸다. – <한겨레> 기사에서 발췌 인용

사고가 없는 사회는 있을 수 없다. 아무리 완벽하게 재해를 예방하기 위한 노력을 한다고 해도, 재해의 원인은 그것을 예방하기 위한 수단보다 훨씬 많고 다양한 까닭이다. 멀리 갈 것 없이 해방 이후 얼마나 많은 사고가 있었는가.

그러나 올 4월에 일어난 세월호 사고는 ‘참사’라는 이름을 붙이는 것만으로 받아들일 수 없는 사고였다. 그것은 오직 ‘성장’이라는 과실을 겨냥해 숨 가쁘게 달려온 지난 반세기가 일종의 사상누각에 불과할 수도 있다는 진실을 환기해 주었기 때문이다. 대통령을 비롯한 숱한 정치인들과 사회지도층의 모모한 인사들이 ‘세월호 이전’과 ‘이후’를 나누면서 근본적 해법을 다투어 말했다. 그러나 아무것도 정리하지 못하고 어떤 진실도 밝히지 못한 채 6개월을 허송했다.

사랑하는 자녀들을 속절없이 잃은 유족들이 같은 비극이 되풀이되지 않을 ‘안전한 나라’를 위해 곡기를 끊고, 한뎃잠을 자면서 싸웠지만, 정치권의 합의는 그들의 요구와 해법을 비켜갈 뿐이다. 그리고 그예 여당과 보수 세력 등에서는 ‘세월호 피로’를 이야기하기 시작한다.

1994년의 에스토니아 침몰 20주년을 전하는 외신을 읽으면서 어쩔 수 없이 우리는 20년 후의 한국을 상상해 보지 않을 수 없다. 채 반년도 되기 전에 ‘피로’를 이야기하는 사회, 진상규명을 위한 첫발도 떼지 못한 상황에서 20주년 추모식에 꽃을 바치는 스웨덴 국왕의 모습을 본다. 그것은 한 달 가까이 한뎃잠을 자면서 대통령 면담을 요구해야 하는, 지치고 버려진 유족들의 분노와 슬픔에 겹쳐 보인다.

벌써 ‘피로’라면 ‘세월호 이후’는 없다

그들은 ‘피로’해 하지 않는다. 번연히 눈을 뜬 채로 300여 명의 목숨을 심해에 가라앉게 한 사고가 아니었다. 구조 의무를 유기해 버린 정부의 책임도, 오직 이윤만을 노려 규정을 무시하고 운행한 선사의 잘못이 있었던 사고는 아니었다. 그런데도 그들은 여전히 20년을 아프게 맞으면서 영령들을 추모하고 있는 것이다.

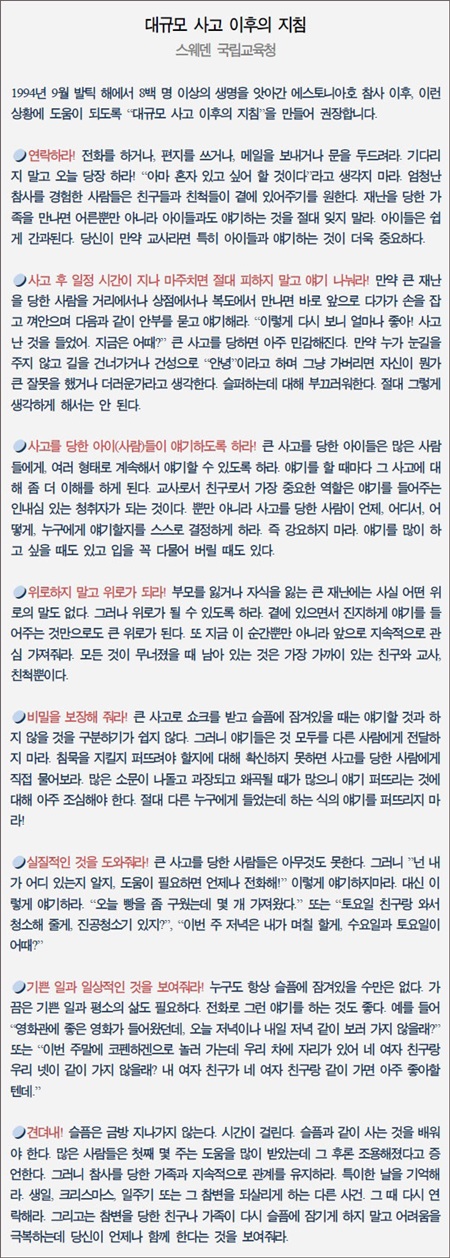

페이스북에서 퍼 왔다는 스웨덴 국립교육청의 ‘대규모 사고 이후의 지침’을 읽으면서 우리 사회의 두 얼굴을 생각하는 이유다. 곡기를 끊고 있는 유족들 주위에서 이른바 ‘폭식투쟁’을 한다는 사람들이나, 세월호 리본을 제거하겠다며 나서는 이들보다 더 가증스러운 것은 짐짓 무심한 채, 그들의 도발을 자신들의 이해와 엮고 있는 세력들이다.

정말 우리 사회는 사고 이후 차고 넘쳤던 예의 ‘해법’대로 ‘세월호 이전’과 ‘이후’로 나눌 수 있는 단초를 만들 수 있을까. 3년, 5년이 아니라 10년, 20년 후에도 진도 앞바다의 심해에 가라앉아야 했던 아름다운 아이들을 기억하고 그들을 슬픔과 아픔으로 기릴 수 있을까.

“대규모 사고 이후의 지침”의 마지막 항목은 ‘견뎌내! 슬픔은 금방 지나가지 않는다.’로 시작된다. 그렇다. 고작 6개월이 지나갔다. 슬픔은 여전하다. 용납하지 못하는 이웃들의 무심과 조롱 앞에서 그들의 슬픔은 더 깊어졌고, 그것은 분노로 응어리질 수도 있다.

‘다시 슬픔에 잠기게 하지 말고, 어려움을 극복하는데 당신이 언제나 함께 한다는 것을 보여줘라.’

지금 그것이 우리가, 우리 지역이, 사회가, 국가가 그들에게 베풀어야 할 오직 하나뿐인 원칙이고 위로고 배려다. 그러나 2014년의 한국 상황은 그리 녹록지 않다. 비극으로 말미암은 슬픔과 분노를 승화하자는 유족과 시민사회의 요구를 정권이 정파적 관점으로 받아들이고 있기 때문이다. 이 미증유의 비극을 넘기 위해서 필요한 것은 그런 소박한 양식과 원칙이다. 그걸 지키지 못하는 사회라면 세월호 이전과 이후로 나눌 일도, 스무 해 뒤의 추도식 따위도 기약할 수 없을지 모른다.

원문 : 이 풍진 세상에