일을 잘하는 법, 그 열쇠는 기술에 있지 않다

모두가 일을 잘하고 싶어한다. 업무 역량을 위한 교육도 넘친다. 파이선, AI 같은 기술부터, 애자일, OKR 같은 키워드도 넘친다. 새로운 키워드는 상식 같고, 모르면 뒤쳐진 기분이 든다.

많은 업무 역량 강화 교육은, 특정한 기술적 키워드를 ‘필살기’처럼 강조하고 강의한다. 요즘엔 ‘구독’이 대세라고 한다. 어도비, 넷플릭스 등 구독형 서비스가 시장을 점령하고 있다는 것이다. 하지만 어도비의 코어가 구독인가, 아니면 포토샵 등 강력한 제품군에 있는가? 넷플릭스의 코어가 구독인가, 아니면 오리지널 시리즈인가?

최근에는 ‘플랫폼’이라는 키워드도 유행한다. GAFA(Google, Apple, Facebook, Amazon)를 하나로 묶어 ‘플랫폼 기업’으로 칭하며 이들을 배워야 한다고 말한다. 그런데 이들 모델을 이해한다고, 일을 더 잘할 수 있을까? 이들 기업의 사업 내용은 사실상 전혀 다른데도 말이다.

진짜 열쇠는 기술이 아니라 ‘감각’에 있다

『일을 잘한다는 것』은 이런 의문을 직격하는 책이다. 『철학은 어떻게 삶의 무기가 되는가』의 작가이자 전략 컨설턴트와 경쟁전략 전문가가 만나 나눈 대담집으로, 일을 잘한다는 것의 핵심은 ‘기술’이 아니라 ‘감각’이라는 화두를 던진다.

기술력은 뛰어나면서도 실적을 못 올리는 사람, 프레임워크에 정통하면서도 제대로 된 전략을 세우지 못하는 사람을 주변에서 흔히 볼 수 있다. 기술만 있지 일하는 ‘감각’이 없는 것이다. 문제는 여기서 발생한다. 기술적 역량은 쉽게 측정할 수 있다. 하지만 일을 잘하는 감각이란 대체 무엇인가?

이 책도 그 점을 인정한다. ‘감각’을 직접적으로 키우는 교본은 있을 수 없다. 다만 그렇다고 해서 감각이 선천적으로 타고나는 재능이며, 불변하는 것도 아니다.

이 책의 목적은 감각을 정확히 정의하는 데 있지 않다. 우리가 일하는 감각을 어떻게 단련할 수 있을지, 그 대강의 ‘윤곽’을 잡아주는 데 있다. 다양한 회사의 실제 사례를 예시하여 일하는 ‘감각’이란 무엇인가, 무엇이 일잘과 일못의 차이를 가르는가를 설명한다.

대담 형태로 구성된 책은 무척 쉽게 읽히지만, 거기 담긴 내용은 결코 간단하지 않다. ‘감각’이란 개념이 워낙 복잡하기 때문이다.

무작정 데이터를 모으고 분석하는 게 상책은 아니다

사업상에 어떤 문제가 발생했을 때, 사람들은 데이터를 모으고 분석함으로써 문제가 있는 부분을 찾아내려 한다. 하지만 현실에서 문제는 레고 블록처럼 나누어지지 않는다. 문제를 어디에서부터 접근할 것인지, 얼마나 의미 있게 나눌 것인지가 진짜 문제다. 여기서 필요한 게 ‘감각’이다.

책은 한 섬유회사의 일화를 들려준다. 알 수 없는 이유로 품질이 안정되지 않던 섬유회사가 있었는데, 아무리 데이터를 들여다봐도 원인이 밝혀지지 않았다.

그러다 누군가가 ‘날씨가 문제가 아닐까’라는 직관을 떠올렸고, 실제로 비가 올 때마다 섬유의 품질이 떨어진다는 데이터가 발견되었다. 더 연구가 진행된 결과, 비가 오면 강의 미네랄 함량이 증가하고, 섬유공장에서 쓰는 물에도 문제가 생겼다는 사실이 발견되었다.

아무리 데이터를 들여다봐도, 공장 밖의 영역인 ‘날씨’라는 변수까지 고려해 데이터를 분석하기는 어렵다. 이건 말 그대로 직관의 영역에 있다. 누군가가 이를 떠올리지 못하고 데이터 분석만을 계속해 나갔다면, 문제 해결에는 큰 비용이 소요됐을 것이다.

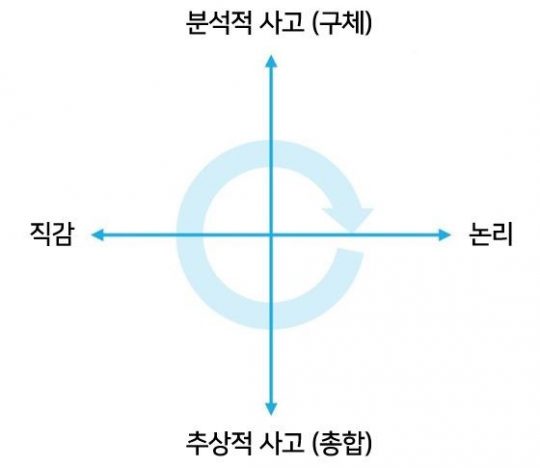

따라서 현실에서의 일이란, 톱 다운 방식과 바텀 업 방식이 함께 이루어져야 한다. 데이터를 논리적으로 분석하는 ‘바텀 업’ 부분과, ‘이게 원인이 아닐까’ ‘이게 변수가 아닐까’ 하는 직관이 작용하는 ‘톱 다운’ 부분이 함께 필요하다는 것이다.

책은 ‘감각’이 없는 사람들이 분석의 영역에 지나치게 골몰한다고 말한다. SWOT 같은 ‘분석의 틀’에 맞춘 무언가를 만들어내는 식이다. 허나 이는 단지 ‘뭔가 일을 한다’ ‘작업을 한다’는 것을 보여주는 것뿐이라 혹평한다. 실적을 내기 위한 전략이 아니라, 분석 그 자체가 그냥 목적으로 변질된다는 것.

병렬적 인식을 넘어, 중요한 건 ‘시퀀스’

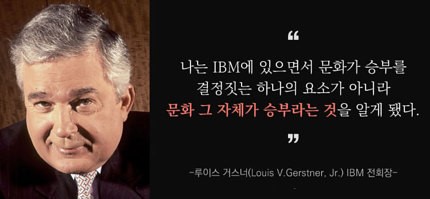

IBM의 위기 상황에 투입되었던 루이스 거스터너는 흔히 기업 전략으로 꼽히는 애자일, 소기업 우선주의, 비전 같은 개념을 오히려 과감하게 배제했다. 그가 먼저 내세운 것은 공장 폐쇄, 인원 감축, 가격 조정과 같은 아주 전통적인 형태의 구조조정이었다. 물론 그걸로 끝난 건 아니었다. 구조조정 후 그는 1만 명에 달하는 고객을 만나며 비로소 비전을 만들고 인재 육성을 시작했다.

여기에서 중요한 것은 ‘시퀀스’와 ‘시간’이라는 개념이다. 전략은 병렬적으로 이뤄지는 것이 아니다. A라는 일이 벌어지면, 그 논리적 인과관계에 따라 B라는 일이 필요해진다. 그는 우선순위 업무에 역량을 집중하고, 그 논리적 결과로 발생할 다음 업무를 대비했다. 멋진 비전에 집착하기보다 ‘지금 필요한 일’부터 시작한 것이다.

‘감각’을 익히는 방법은 오직 실전뿐

책이 강조하는 바 중 하나는 이 ‘감각’이 “사후적”이라는 것이다. 감각은 한 가지 축으로 판단할 수 없으며, 유연한 태도로 여러 가지 시도를 해 보고 실전에 적용해보지 않는 이상 알 수 없다.

문제는, 내가 어디에서 감각을 발휘할 수 있는지 사전에 알 방법이 없다는 것이다. 감각은 사후적이기에, 여러 가지 시도를 해 보고 실전에 직접 적용해보지 않는 이상 알 수 없다. 독자적인 경쟁력은 어디서 배워서 생기는 게 아니라, 문제에 부딪히는 과정에서 나올 수밖에 없다.

책은 감각이 더욱 중요한 시대임을 강조한다. 고도성장기 기업은 대형 범선처럼, 순풍이 불고 있기에 모두 같은 방향으로 가도 괜찮았다. 하지만 오늘날 저성장시대는 스스로 나아갈 힘이 있어야 하고, 또 그 방향도 스스로 결정해야 한다는 것이다.

이 책은 ‘감각’을 키우는 구체적 방법을 말하지는 않는다. 그럼에도 굉장히 묵직한 책으로, 끊임없이 곱씹어 생각하게 한다. 어떻게 하면 성과를 높일까 고민하며 교육 커리큘럼을 검색하기 전에 이 책부터 한 번 읽어보길 권한다. 적어도 읽는 동안 생각만으로, 어지간한 1년 커리큘럼값은 할 테니.