열혈은 일본만화의 주요 특징 중 하나다. 열혈(熱血)의 한자 뜻을 그대로 읽으면 ‘뜨거운 피’다. 뜨거운 마음, 정신 쯤으로 읽으면 좋겠다. 그런데 만화에서 열혈하면 떠오르는 느낌이 있다. 오래된 CF인데, 일본 위성채널의 CF. 투수는 마구를 던지다가 손톱이 나가고, 뼈가 부러진다. 마구는 엄청 거대하게 보여 타자를 압도하고, 포수는 공을 잡지 못해 맞고 쓰러진다. 뭐 이런 식의 전개를 보면 우리는 열혈을 느낀다.

열혈의 상징 <내일의 죠>

아마 많은 사람들이 기억하고, 또 이야기하는 열혈의 상징적 모습은 <내일의 죠>의 마지막 장면이다. 야부키 죠는 부도칸에서 호세 멘도사와 겨누는 세계 밴텀급 챔피언전이다. 밴텀급은 중량 53.52kg이 한계체중인, 그야말로 극한까지 체중조절을 해야 하는 체급이기도 하다. 1라운드부터 두 선수는 격돌을 벌인다. 죠는 다운을 당하기도 하고, 다운 시키기도 한다.

그렇게 둘은 15라운드를 맞이한다. 이미 죠의 오른쪽 눈은 보이지 않게 되었다. 마지막 라운드 공이 울리자마자 호세가 돌진해 오고, 죠의 얼굴에 레프트를 날린다. 연이어 라이트, 호세의 필살기인 코크 스쿠류 펀치가 적중한다. 지지않고, 죠도 라이트를 호세의 얼굴에 꽂는다. 주먹을 교환하던 찰라 죠가 다운된다. 일본 관중들의 응원 속에 ‘여덟’에 겨우 일어난 죠. 관중은 “야부키, 더 접근해서 카운터”를 날리라고 소리친다.

마지막 남은 오른쪽 눈도 거의 풀린 죠는 흐느적거리며, 거의 동물적 감각으로 호세의 펀치를 피한다. 마지막 순간, 날아오는 호세의 펀치를 피하지 않고 함께 카운터를 날린다. 바로 그 유명한 ‘크로스 카운터’다. 호세는 크로스카운터를 맞고 다운되지만 다시 일어난다. 그리고 다시 또 ‘크로스카운터’.

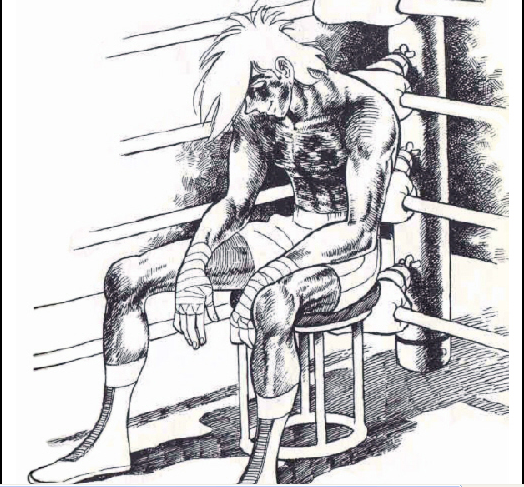

관중들은 환호한다. 하지만 호세는 다시 일어서고, 둘은 계속 난타전을 벌인다. 공이 울려도 둘은 듣지 못하고, 심판이 둘을 떼어 놓는다. 부축을 받아 코너로 돌아가는 호세를 보며 죠는 생각한다. 불태웠다. 하얗게 불태웠다. 하지만 판정에서 호세가 승리한다. 죠는 코너에서 고개를 숙이고 있다. 빙긋이 웃으며. 죠가 죽었는지 살았는지 만화는 이야기하지 않는다. 그저 하얗게 불태우고, 남은 죠만 보여준다.

고아 소년 야부키 죠가 세계 챔피언에 도전하지만, 그저 자신의 모든 걸 끌어내 하얗게 불태우고 만화는 끝난다. 아름답게 묘사되었지만, 사실 거대한 파멸이다. 하얗게 불태운 소년 야부키 죠의 엔딩은 마치 거대한 폭탄을 싣고 제로센을 타고 날아가 미군함에 부닥치는 소년 특공대의 엔딩과도 닮아있다.

열혈 만화의 토대를 만든 카지와라 잇키

60년대 열혈을 완성한 또 다른 작품은 카지와라 잇키가 글을 쓰고 카와사키 노보루가 그림을 그린 <거인의 별>이다. 카지와라 잇키는 최배달, 아니 오야마 마스타츠의 일대기 만화인 <가라데 바보>의 원작자이기도 하다.

그는 이 작품에서 특공대로 자원했다가 살아온 오야마 마스타츠가 동료들처럼 죽지 못하고 살아와 “차라리 조국을 위해 죽는 것이 행복했을 것 같다”라며 눈물을 흘리는 장면을 넣는다. 가라데 도장깨기에 나선 오야마 마스타츠, 극진 가라데라는 실전 가라데를 만든 오야마 마스타츠의 출발이 ‘특공대’라고 선언한 것이다.

<내일의 죠>도 카지와라 잇키의 원작이다. 그는 다카모리 아사오라는 다른 필명으로 <내일의 죠>의 스토리를 썼다. 카지와라 잇키의 스토리는 도키와장의 맥을 이어가는 소년만화 작가 치바 테츠야의 작화를 결국 극한까지 끌어올려 크로스카운터를 날리고, 하얗게 불태워 사라진 죠를 창조했다.

<내일의 죠>(1968-1973), 그리고 <거인의 별>(1966-1971) 더 나아가 <가라데 바보일대(空手バカ一代)>(1971-77)에 등장하는 ‘열혈’은 무엇일까? (<가라데 바보일대>는 학산문화사에서 <무한의 파이터>라는 제목으로 출간했다.)

알고보면 꽤 약빤 만화다(…)

오직 한 길만을 바라보는 초기의 열혈 만화

요즘 독자들은 열혈하면 ‘나블원’을 떠올린다. 점프의 ‘우정,노력,승리’의 키워드가 구체화된 왕도물을 통해 ‘열혈’을 느낀다. 조금 나이를 먹은 독자는 <슬랭덩크>의 열혈을 떠올린다. 하지만 60년대 카지와라 잇키의 열혈과 ‘나블원’, <슬램덩크>의 열혈은 다르다. 달라도 너무 다르다.

<거인의 별>과 <내일의 죠>의 열혈은 성장없는 파멸의 열혈이다. 하지만 ‘나블원’이나 <슬램덩크>의 열혈은 성장하는 열혈이다. 60년대의 열혈, 그러니까 카지와라 잇키가 만든 열혈은 무언가에 도전하는데, 도전의 이유가 목표가 내재적이지 않다. 아무튼, 도전한다. 대개 출발은 불우하다. <거인의 별>의 주인공 휴마의 아버지 호시 잇테츠는 거인의 3루수였지만 금단의 송구법을 개발해 쫓겨나 가난한 생활을 해야 했다.

아버지는 아들을 거인에 들어가게 하기 위해 어려서부터 혹독한 훈련으로 내몬다. (익숙한 그 짤방을 떠올리면 된다. 밥상을 엎고, 몸에 스프링을 감고) 어린 휴마는 리틀리그, 고교야구를 거쳐 결국 거인에 입단한다. 하지만 휴마가 야구선수가 되기 위해 훈련을 하고, 또 경기에 나가는 모든 과정에는 아버지의 거대한 그림자가 드리워져 있다.

아버지의 욕망을 위해, 휴마는 자연스럽게 열혈의 정신을 받아들인다. <내일의 죠>의 주인공 아부키 죠도 빈민가 출신이다. 고아 소년 아부키 죠는 몰락한 복서 탄게 단페이에게 스카웃된다. 술을 마시고, 거리를 떠돌던 탄게 단페이도 탁월한 잠재력을 지닌 소년 죠에게 자신의 욕망을 투사한다.

두 작품 모두 재능이 있는 소년들이 어른들의 욕망을 위해 스포츠를 시작한다. 소년이나, 소년에게 자신의 욕망을 투사하는 어른이나 모두 한결같이 어둡다. 그들은 마지막 꽃이 피기 위해 오늘을 포기한다. 한 번만, 딱 한 번만 화려하게 피었다가 사리지는 벚꽃처럼. 그들은 새하얗게 불타버리고 싶은 것이다.

성장 없는 비극으로 끝나는 초기 열혈 만화

열혈만화의 소년들은 성장하지만, 성장하지 못한다. 능력은 성장하지만 그 성장은 새하얗게 불태워지기 위한 성장일 뿐이다. 성장할수록, 마지막 파멸은 이미 예고되어있는 것이다. 후마는 아버지의 혹독한 수련으로 마구를 익힌다. 메이저리그 볼 1, 2호를 만들고 마지막 3호를 만들며 그의 왼손은 완전히 망가진다. 결국 선수로서 생명도 끝나고 만다.

후마와 죠가 보여준 열혈은 비극적 엔딩으로 끝난다. 다른 열혈 스포츠물도 별반 다르지 않다. 역시 카지와라 잇키가 글을 쓴 <타이거마스크>(1968-1971)의 주인공은 세계 챔피온에 도전하기 전에 교통사고로 외롭게 죽어간다.

열혈 스포츠물은 80년대 한국으로 넘어온다. <공포의 외인구단>(이현세)의 오혜성은 사랑하는 여인을 위해 마동탁이 친 볼을 얼굴에 맞고, 눈이 멀고, 엄지는 정신이 나간다. 열혈이 비극으로 끝나는 이유는 그들이 성장하지 않기 때문이다. 그들이 성장하지 않는 이유는 비극적 엔딩이 필요하기 때문이다. 비극을 내포한, 혹은 비극을 위한 열혈이 바로 60년대 열혈이다.

90년대, <슬램덩크>의 성장이 있는 열혈

60년대 열혈을 90년대의 열혈과 비교해 보자. 우리는 왜 <슬램덩크>에 환호했을까? 60년대의 열혈, 비극을 위한 열혈, 특공의 열혈이 시대정신과 맞지 않았던 시기 새로운 열혈을 들고 나왔기 때문이다.

<슬램덩크>의 주인공들은 모두 농구를 하는 이유가 명확하다. 60년대의 소년들과 다르다. 게다가 그들은 농구를 통해 성장한다. 끊임 없이 자기를 돌아보고, 또 성장한다. 게다가 엔딩도 파멸과는 거리가 있다. 비록 강백호가 부상을 당하지만, 우리는 모두 그가 부상을 극복하고 다시 돌아오리라는 걸 알고 있다. 전쟁 시기 젊은이들을 전장으로 내몬 특공의 미학에서 출발한 60년대의 열혈이 90년대에 이르러 진짜 스포츠의 열혈로 변화했다.

엉망진창처럼 보이지만 가능성과 아픔을 안고 사는 강백호에게 채소연이 묻는다. “농구 좋아하시나요?” 강백호는 여자친구를 사귈 마음에 좋아한다고 대답한다. 마지막 경기. 강백호가 다시 고백한다. “좋아합니다. 이번에는 거짓이 아니라구요.” 이것이 변화한 열혈, 성장과 함께 하는 열혈이다.

강백호도 성장했고, 우리도 성장한다.

편집: 리승환

woolrich jassenBuying Wholesale Certified Loose Diamonds Online