엄마에게 물건을 수집하는 이상한 습관이 생겼다

언젠가부터 엄마는 버리는 걸 못 하는 사람이 됐다. 30년 전 처녀 시절에 입던 곰삭은 옷들부터, 백화점보다 몇 곱절은 싸다고 취미들인 홈쇼핑 박스까지. 빼곡히 쌓인 박스와 물건들 가운데 앉아 일하는 엄마를 보면 꼭 작은 옹성 안에 갇힌 사람 같다. 벌써부터 노인네같이 군다고 한소리 하면 엄마는 사춘기 아이처럼 문을 닫으며 툴툴댄다.

두면 다 쓸데가 있어서 그런 거야.

말도 안 되는 핑계인 걸 알지만 나는 더 대꾸하지 못한다. 물건을 쟁여야 안심을 한다는 건 미련이 많다는 얘기다. 미련이 많다는 건 삶에서 후회하는 시간이 많다는 뜻이다. 내가 부랴부랴 대학으로, 취업으로 앞을 향해 나아갈 때, 엄마의 시계는 과거로 흐르고 있었던 것 같다.

그러고 보니 마지막으로 엄마랑 같이 밥을 먹은 게 언제였지. 엄마와 나는 대략 서로의 나이 차이만큼의 세월 동안 한집에서 살았다. 그러나 우리는 서로가 무얼 하며 사는지 모른다.

세상 모든 딸의 연구 대상인 ‘엄마’를 어떤 만화가가 이해하는 방식

우리 집 도어록의 비밀번호도 자주 까먹는 엄마는 온 친척이 모이는 명절이 되면 놀랍도록 총명한 사람이 된다. 마치 무대 위에 선 사람처럼, 흔적도 없이 사라진 고향 옛 동네의 지리를, 공부 잘하는 김 씨네 집 장녀로 촉망받던 학창시절을 즐겁게 이야기하는 그녀를 볼 때 나는 엄마가 저렇게 말 잘하는 사람이었던가, 멍하니 보게 된다.

“아, 짐장을 해서 행복하다, 하아.”

엄마가 평생 쓰지 않던 ‘행복’이란 말을 쓰신다.

“동모 겉절이 좀 담아주고.”

“엄마, 동모 오빠 오늘 안 왔잖아.”

그렇게 이틀 동안 기억이 흐릿하시던 엄마는 사흘째가 되자 전처럼 말 잘하는 엄마가 됐다.

…엄마 기억에 문제가 생긴 것 같아서 만화 녹취에 차질이 생길까 마음이 조급해졌다.

- 『내 어머니 이야기』 3부, 13~24쪽

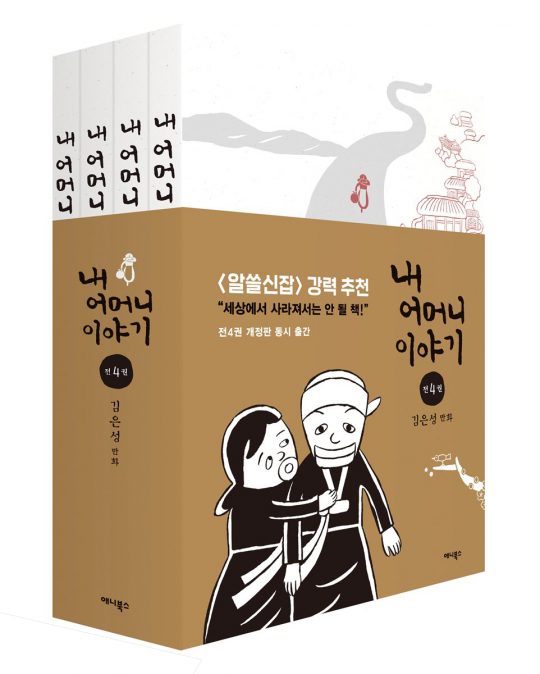

나 말고도 세상의 모든 딸에게 엄마란 ‘연구 대상’인 걸까. 『내 어머니 이야기』의 저자 김은성은 대학원 졸업작품을 준비하며 처음 들은 엄마 ‘이복동녀’ 씨의 인생 이야기에 충격을 받고, 그녀의 생애를 기록하기로 결심한다.

육 남매 중 막내딸의 입장에서 지금껏 대로 관심을 가진 적 없던 엄마의 생애를 마흔이 다 되어서야 펜대를 잡고 십 년 동안 그린 만화가 『내 어머니 이야기』다. 작가의 외조부모와 엄마의 일곱 형제가 살던 일제강점기부터 시작되는 이 만화는, 오랜 시간 가족의 바깥으로 겉돌던 막내딸이 그림을 통해 서먹했던 엄마, 그리고 나 자신과 화해하는 과정을 담은 이야기이다.

인터뷰는 딸과 엄마의 모든 일상에서 이루어진다. 거실에서 밥을 먹다가, 함께 산책을 하다가, 혹은 부엌에서 같이 명태순대를 만들다가 은근슬쩍 딸이 운을 떼면 엄마가 이야기를 술술 풀어놓는다. 그런데 한창 이야기가 재미있게 전개될 때쯤, 꼭 한 번씩 엄마가 딸에게 어깃장을 놓는다.

너는 무시기 그런 얘기를 책이다 적니야?

그럴 때면 딸은 조용히 엄마의 어깨를 주무르거나 좋아하는 과일을 깎아 먹이며 에피소드 협상(?)을 한다.

알았어 엄마. 대신에 저번에 말하다 만 그거 있지? 그거 마저 말해주기다.

엄마와 나의 세월 사이에 존재하는 정서적 교집합: 외로움

“…그리고 이런 생각까지 들 때도 있어. 내 얘기를 하기 위해서 엄마 얘기를 해온 게 아닌가 하는.”

“정말 그런 생각이 들어?”

“이상하게도 만화가 그렇게 만드는 것 같아. 만화를 그리면 그릴수록 내 안에 어떤 힘이 생기고 내가 하기 어려웠던 얘기를 하도록 부추겨.”

그날 친구를 만나고 집으로 돌아오면서 『내 어머니 이야기』는 잘 마무리될 거라는 생각이 들었다.

- 『내 어머니 이야기』 4부, 106~107쪽

어머니의 입을 통해 전해 듣는, 한 세기를 관통하는 이야기는 만화의 에피소드가 되는 동시에 저자, 즉 딸 ‘은성’이 자기 자신과 솔직하게 마주하는 계기가 된다. 나이 터울이 많이 진 형제 사이에서 막내로 자라느라 미처 몰랐던 집안의 속사정을 알게 되면서 딸은 엄마와 가족, 그리고 뿌연 안개처럼 혼란스러웠던 자신의 20~30대를 반추한다.

따라서 현재의 엄마 이야기를 그리는 시리즈의 마지막, 4부에서는 자연스럽게 엄마의 서사에 딸의 이야기가 조금씩 개입되기 시작한다. “엄마는 내가 대학생일 때 뭐 했어?”, “엄마는 내가 대학원 다닐 때 뭐 했어?”. 오늘날 대다수 자식이 그러하듯, 대학 진학과 동시에 가족들과 한 지붕 아래 다른 삶을 살았던 작가는 마치 퍼즐을 맞추듯 ‘내가 무엇을 할 때 엄마는 무엇을 했느냐’는 식의 질문을 되풀이하며 이야기의 공백을 메우기 시작한다.

딸 ‘은성’은 학생운동도, 연애도, 공부도 모든 것이 ‘애매’했던 자신의 젊은 시절을 헤쳐나온 뒤 엄마를 돌아보게 되었고, 엄마가 우울증을 앓게 된 배경을 이해하면서 깨닫는다. 해소되지 않는 공허함과 잘못된 죄책감 때문에 겉돌았던 막내딸은 엄마의 역사를 기록하며 비로소 엄마와 가장 가까운 ‘친구’가 된다.

‘엄마’는 거대하고 막연한 하나의 대명사가 아니라, ‘이복동녀’라는 한 개인이 험난한 삶을 거치며 얻게 된 또 하나의 이름일 뿐이라는 것. 딸 ‘은성’은 ‘엄마이기 이전의’ 엄마를 이해하게 됨으로써 방황했던 자신의 삶 역시 조금씩 용서한다.

“죽을 때 입는 옷, 나는 삼베옷이 싫다. 비단옷 입고 싶다이.”

“그래? 비단옷 입고 싶어?”

“동대문이서 한복집 하는 권사 있잖아. 그이한테 한 벌 맞춰야겠어.”

“그런데 비단옷이 잘 썩을까? 하기사 썩으면 어떻고 안 썩으면 어때. 이미 죽었는데.”

“그러기 말이다. 썩은들 안 썩은들 어떻니야.”

“그 준비는 나중에 하고 이번 겨울에 덮을 엄마 이불부터 하자.”

- 앞의 책, 214쪽

아흔을 향해가는 엄마가 마흔 넘은 딸과 자신의 수의 이야기를 하다가 아무렇지 않게 함께 겨울 이불을 누비는 장면을 보면서 내 엄마 생각이 났다.

결혼해서 독립하는 것이 집에서 탈출할 유일한 방법이었다고 말할 만큼 ‘까탈스러운’ 외할머니와 데면데면했던 엄마는, 이혼을 하고 반백 살이 될 무렵부터 혼자 사는 외할머니를 챙기기 시작했다. 형제 많은 집 장녀로 태어나서 하고 싶은 공부도 포기해가며 동생들을 뒷바라지한 우리 할머니. 결혼도 삼대독자 외며느리로 시집가는 바람에 온갖 고생을 다 하고, 술 좋아하시던 할아버지 덕에 나이 오십이 되기 전에 사별하셨다.

호된 시집살이에 청춘을 다 잃고 엄마가 이혼했을 때는 할머니가 할아버지와 사별했을 때와 비슷한 나이였다. 자식들은 하나둘 둥지를 떠나가고, ‘엄마’라는 명사의 역할이 다해 가는 지금. 오랜 세월 잊었던 ‘나’를 어색하게 움켜쥐고 있을 엄마의 눈에는 할머니가 어떻게 보였을까.

내 ‘엄마’가 가진 이름

만화 『내 어머니 이야기』는 ‘엄마’라는 대명사 아래 묻힌 ‘이복동녀’씨의 수많은 이름들을 그녀가 살아온 시대의 굴곡을 따라 발굴해낸다. 일제강점기, 한국전쟁, 냉전 시대와 2000년대를 거치며 함경도 ‘이 씨’네 집 다섯 번째 딸 ‘이복동녀’는 놋새, 후쿠도조, 보천개 사램(보천 출신 며느리), 동주 임이(동주 엄마) 등 수많은 이름을 얻고, 잃는다.

이름은 그것을 불러주는 이가 있을 때 비로소 생명력을 갖는다. 복동녀를 ‘놋새’라고, 또는 ‘후쿠도조’라고 불러주던 이북의 가족과 친구들은 강제징용으로, 전쟁으로 오랜 세월 전에 사라졌다. 하지만 그녀의 막내딸 김은성은 하늘로 간 엄마의 가족과 친구들을 그림으로 불러옴으로써 엄마가 잃어버렸던 이름들에 다시 숨을 불어넣었다. 이제 그녀의 이름은 그녀의 딸 ‘은성’이만이 아니라 수많은 독자 사이에서, 오랜 시간 기억되고 불릴 것이다.

나와 같이 살지만 점차 모르는 사람이 되어가는 나의 엄마. 내 엄마의 이름은 ‘은지’다. 엄마가 다 늙어서 새삼스레 외할머니를 챙기는 건 어쩌면, 할머니가 반백 살의 엄마를 ‘엄마’가 아니라 ‘은지’라고 불러주는 거의 유일한 사람이기 때문에. 아니, 엄마에게 ‘은지’라는 이름을 만들어준 사람이기 때문이 아닐까. 주말엔 엄마와 아주 오랜만에 함께 사우나를 가야겠다. 그리고 물어봐야지. 엄마는 내가 대학 다닐 때 어떻게 살았냐고.

※ 해당 기사는 애니북스의 후원으로 제작되었습니다.