우리말(고유어)처럼 쓰는 말 가운데는 한자어가 적지 않다. 아, 그랬어? 하고 머리를 주억거리게 하는 말들 가운데 ‘무려’, ‘도대체’, ‘하필’, ‘어차피’ 같은 말이 있는 것이다. 처음에는 한자어로 쓰다가 어느새 우리말로 녹아들어 버린 말들이다. (관련 글 : ‘눈록빛’을 아십니까, 우리말 같은 한자어들)

처음엔 외래어였다가 오랜 세월을 지나며 자연스럽게 우리말에 동화된 귀화어(歸化語)도 비슷한 경우다. 나라 바깥에서 들어온 사물에 붙이는 말도 처음엔 낯설다가 일정한 시간이 지나면 눈과 귀에 익은 우리말처럼 되는 것은 다르지 않다.

나라밖에서 들어온 물건에 붙이는 접두사

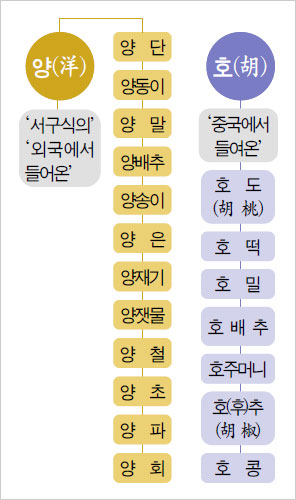

중국이나 서양에서 들어온 사물에 이름을 붙일 때는 대체로 ‘합성’이나 ‘파생’의 방법을 쓴다. 이때 고유어나 한자어 등은 각각 어근이나 접사가 되어 새말을 만드는 데 쓰인다. 우리말에선 이처럼 나라 바깥에서 들여온 사물에는 대체로 접두사를 붙이는 방법을 쓰곤 한다.

중국에서 들여온 말에는 ‘호(胡)’를, 서양에서 들여온 말에는 ‘양(洋)’을 쓰는 경우가 대표적이다. ‘호(胡)’는 ‘오랑캐’, 즉 우리나라의 북방 민족을 얕잡아 이르는 말이었다.(중국 한족을 오랑캐라고 하지는 않았다.) ‘호’는 “(일부 명사 앞에 붙어) ‘중국에서 들여온’의 뜻을 더하는 접두사.”다.

접두사 ‘호’가 쓰인 말 가운데 대표적인 게 ‘호-주머니’다. 우리나라의 전통 의상에는 주머니가 달려 있지 않았다. 호주머니는 전투나 수렵을 위한 연장을 몸에 지녀야 했던 북방의 유목 민족들이 옷에 붙인 주머니였다.

길거리 음식으로 유명한 ‘호-떡’, 내한성이 높은 밀인 ‘호-밀’, 지금은 거의 쓰이지 않지만 ‘호-배추’의 ‘호’가 모두 접두사다. ‘호-콩’은 이제 거의 ‘땅콩’이란 낱말로 대체되어 쓰이고, ‘호-도(桃)’나 ‘호-초(椒)’는 소리가 바뀌어 각각 ‘호두’, ‘후추’ 등으로 쓰인다.

‘호’가 비교적 근대 이전에 들어온 사물에 붙이는 데 비해 ‘양(洋)’은 훨씬 광범위하게 쓰인다. 근대 이후 서구의 문물이 물밀 듯이 들어왔기 때문이다. 이는 또 전통 양식과 대비되면서 ‘한(韓) : 양(洋)’의 대조를 분명히 했다. 이 과정에서 전래의 것이 폄하되고 들어온 것이 보편화되는 ‘문화적 헤게모니’의 역전이 일어나기도 했다.

접두사 ‘양’은 한자어와 결합하는 것이 일반적이었지만 더러는 우리말과도 이어졌다. ‘양-변기’, ‘양-약’ 등이 앞의 예라면 ‘양-동이’, ‘양-잿물’, ‘양-파’ 등은 우리말과 이어진 예다. ‘한복:양복’, ‘한약:양약’, ‘한옥:양옥’처럼 ‘한 : 양’의 대조가 명백한 낱말은 그 뜻을 새기는 데 전혀 문제가 없다.

‘양동이’와 ‘바께스’

그러나 그런 대조를 보이지 않는 낱말 가운데 요새 사람들에겐 낯선 낱말도 더러 있다. ‘양-동이’는 ‘한 손으로 들 수 있도록 손잡이를 단 들통’을 말하는데 흔히 ‘바께스’라고 잘못 써 온 ‘버킷(bucket)’을 가리키는 말이다.

‘동이’는 ‘흔히 물 긷는 데 쓰는 것으로 보통 둥글고 배가 부르고 아가리가 넓으며 양옆으로 손잡이가 달려 있는 질그릇의 하나’다. ‘물동이’, ‘술동이’처럼 쓴다.

‘맨발에 신도록 실이나 섬유로 짠 것’은 ‘양-말(襪)’이다. 이게 한자어였어? 할 이가 적지 않을 테지만 여기서 ‘말(襪)’은 ‘버선’을 말한다. 그러니 ‘양말’은 ‘서양 버선’이다. 우리가 어릴 적에는 이걸 ‘양발’이라고 쓰는 아이도 많았다.

‘양-철(鐵)’은 ‘안팎에 주석을 입힌 얇은 철판’이다. 보통 ‘함석’이라고 말하는데 슬레이트가 나오기 전에는 지붕 재료로도 쓰였다. ‘뜨거운 양철지붕 위의 고양이’는 거기서 나왔다. 예전엔 물뿌리개나 물동이도 이 양철로 만들었다.

‘양-은(銀)’은 ‘구리, 아연, 니켈 따위를 합금하여 만든 금속’이다. 보통 라면 끓이는 데 쓰는 노랗고 하얀 냄비는 바로 이걸로 만들었다. 예전에는 ‘알루미늄’까지 포함하는 개념으로 쓰였던 것 같다. ‘양-단(緞)’은 ‘은실이나 색실로 수를 놓고 겹으로 두껍게 짠 고급 비단’이다.

‘양-회(灰)’는 ‘시멘트’다. 우리나라 최대의 시멘트 제조회사는 ‘쌍용양회공업’이다. ‘양-잿물’은 ‘빨래하는 데 쓰이는 수산화나트륨’인데 독성이 강한 화학약품이다. 잿물은 ‘볏짚이나 나무의 재를 우려낸 물’인데 알칼리성을 띠므로 빨래의 기름기와 때를 빼는 데 주로 쓰였다.

‘양-초(燭)’는 서양식 초, ‘양-재기’는 ‘안팎에 법랑을 올린 그릇’을 가리키는 말이다. ‘자기(瓷器)’가 파생 과정에서 ‘ㅣ모음 역행동화’ 되어 ‘재기’로 바뀌었다.

접두사는 아닌데 접두사의 성격을 지닌 말로 ‘당(唐)’과 ‘왜(倭)’도 있다. ‘왜’는 일본이고, ‘당’은 물론 당나라를 가리키지만 중국을 통틀어 이르는 말로 이해하면 되겠다. ‘당까마귀’나 ‘당나귀’, ‘당닭’은 그 동물의 한 품종이고, ‘당나발’은 ‘보통의 것보다 좀 큰 나발’을 이른다.

‘당수(唐手)’는 ‘일본 특유의 권법(拳法)’인데 일본어로는 ‘가라테’로 읽는다. ‘당닭’도 일본에서 개량된 품종인데 이 말과 ‘당수’에 ‘당(唐)’자가 붙은 이유는 알 수 없다.

‘일본식 양조간장’을 ‘왜-간장’이라 하고 ‘조선낫’에 비해 ‘날이 짧고 얇으며, 자루가 긴 낫’이 ‘왜낫’이다. 다른 낫에 비해 가벼운 이 낫은 공장에서 대량생산하는 낫이다.

조선낫은 ‘슴베(칼, 호미, 낫 따위에서, 자루 속에 들어박히는 뾰족한 부분)가 비교적 길고 날이 두꺼운 낫’인데 왜낫과 대비하여 우리 ‘민족혼’을 상징하는 말로도 쓰인다.

언어 속 문화의 ‘주객전도’

‘한 : 양’의 대립에서는 대체로 ‘양’이 보편적 의미로 굳어졌지만 ‘왜’에 대해서만은 아직도 일제에 국권을 빼앗긴 역사적 경험이 ‘민족의식’으로 녹아 있는 경우다. 그러나 ‘양(洋)’은 아직도 그 지위가 반석이다. 음악은 ‘양악’을 이르고, 우리 고유의 전통 음악은 ‘국악(國樂)’이라는 특수한 이름으로 불리는 것이다.

자국의 문화를 중심에 놓던 생활풍습이 비주류문화로 밀려나고 양복, 양옥, 양식 따위가 주류 문화로 등장한 주객전도의 시대상이 언어에까지 미친 예인 것이다.

<참고>

· 홍윤표(연세대), ‘양말’과 ‘양철’

· 주강현, <21세기 우리 문화>(한겨레신문사, 1999)

원문: 이 풍진 세상에