간다! 내가 간다고!

버닝맨은 실리콘밸리다.

- 엘론 머스크

버닝맨. 이 세 글자만 봐도 두근두근거린다. 도대체 어떤 곳일까. 사진으로만 봐도 ‘뭐 이런 데가 다 있지’ 싶은데. 정말 영화 ‘매드 맥스’의 현실판 같을까? 얼마나 유별나고 괴짜 같은 사람들이 많이 모일까? 나는 이곳에서 어떤 경험을 하고 또 어떤 사람들을 만나 어떤 걸 느끼게 될까? 나도 몰랐던 또 다른 내 모습을 발견할 수 있을까? 아! 진짜 떨리고 기대된다.

확신하는 한 가지가 있다면, 무엇을 상상하든 그 이상일 것이란 것.

버닝맨이 뭐냐고 묻는 친구들에겐 이렇게 설명하곤 했다.

음. 버닝맨이 어떤 곳이냐면.

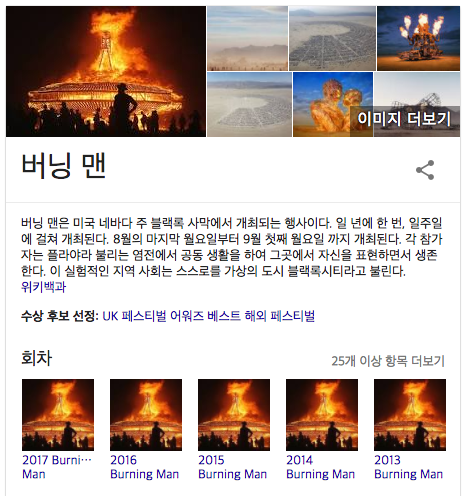

사막에 약 7만 명의 사람들이 모여서 일주일간 도시를 건설하고 공동체를 이뤄. 보기만 해도 신기하고 아름다운 거대한 조형물들도 만들고, 서로가 서로에게 볼거리를 제공하는데. 물, 음식, 텐트, 자전거 등 필요한 걸 내가 다 들고 가야 돼. 쓰레기는 다 수거해와야 되고. 물은 씻을 물도 포함이야.

그리고 마지막이 다가오면 그 조형물들을 모두 불태워 버려.

그런 데를 왜 가냐고? 여기가 또 어떤 곳이냐면 (생략)

그러니까 버닝맨이 뭐냐면요, 그게

그렇다. 올해 나는 버닝맨을 가게 되었다. 아는 사람들만 아는 세계. 몰랐던 사람들도 알게 되면 누구나 신기해할 만 곳. 엘론 머스크는 버닝맨을 두고 “버닝맨은 실리콘밸리”라고 표현한 적이 있다. 그도 그럴 것이, 버닝맨에는 구글 창업자들과 에릭 슈미트, 엘론 머스크(Space-X), 마크 주커버그(페북), 제프 베소스(아마존) 등 이름만 들어도 헉할만한 수많은 창업자와 기업가들이 매년 방문한다.

구글의 Doodle이 시작된 것도 이 버닝맨 때문이란다. 1998년, 구글의 창업자인 래리 페이지와 세르게이 브린은 자신들이 버닝맨에 가고 회사에 없다는 사실을 사람들에게 알려주기 위해 로고에 버닝맨의 형상을 그려 넣었다. 창업자들이 out-of-office 란걸 재미있게 알려준답시고 시작한 것이 지금까지 거의 20년 가까이 지속되면서 수천 가지의 구글 두들이 탄생하게 된 것이다.

버닝맨에 참여하는 건 기업가나 창업가들 뿐만은 아니다. 수많은 예술가와 뮤지션, 댄서, 요가 강사, 여행자 등 전 세계에서 약 7만 명이 모인다. 종로구 인구가 15만 명이라는데, 거의 종로구 인구의 반이 사막에 모여 거대한 도시를 형성하는 셈이다. 도대체 무엇이 이렇게 수많은 사람들을 네바다 사막 한가운데로 이끄는 것일까?

버닝맨은 페스티벌이 아니다

처음 버닝맨을 알게 되었을 때 나는 글래스톤베리가 생각났다. 글래스톤베리 역시 무대 수만 100개 이상에다가 하나의 도시를 방불케 하는 거대한 스케일, 다양성을 존중하는 공동체 의식과 leave no trace(내가 가져온 건 내가 수거해가자는 의미)란 문화가 비슷하고, 무엇을 기대했든 그 이상인 곳이었기 때문이다.

하지만 버닝맨을 가기로 결심하고 알아보면 알아볼수록 이곳은 전혀 다른 곳이었다. 사막에서 생활하면서 ‘생존’하는 게 진짜 목표 중에하나인, 훨씬 더 극강인 곳이었다. Leave no trace도 그냥 쓰레기통에 쓰레기를 버리고 내가 가져온 걸 치우는 정도가 아니다. 쓰레기통이 아예 전무해서 내가 봉지를 들고 다니면서 쓰레기를 치워야 하고, 모든 쓰레기는 다시 도시로 수거해와서 버려야 한다. 심지어는 차에서 사막 모래에 흘린 기름때까지 수거해와야 한다.

버닝맨은 얼마나 극강인가? 상상 이상으로 극강인 점이 또 재미있기 때문에 나중에 써보겠다. 진짜 헛웃음이 나올 정도로 심하다. (ㅋㅋㅋ) 아무튼 다시 본론으로 돌아와서. 내가 초기에 버닝맨에 착각하고 있던 게 있었다면 이것이다. 글래스톤베리는 페스티벌이다. 하지만 버닝맨은 페스티벌이 아니다.

“버닝맨은 페스티벌이 아니다” 댓글 도배 사건

버닝맨에 다녀온 사람들은 버닝맨을 두고 ‘페스티벌’이라고 하면 싫어한다. 내가 이 사실을 알게 된 건 1차 버닝맨 티켓 구매를 실패하게 되면서부터다. (티켓 얘기는 긴 이야기라 나중에 이어서 해보겠다)

나는 올해 어떻게든 꼭 버닝맨을 가야겠다는 엄청난 결심이 있었기 때문에, 티켓 구매는 실패했지만 포기하지 않고 온갖 페이스북 그룹(버닝맨 티켓을 구걸하는 수많은 그룹이 있다)과 포럼을 뒤지고 다녔다. 그리고 그 포럼들에는 나처럼 너무 가고 싶은데 티켓 구매를 실패한 뒤 절박한 마음에 티켓을 구걸하는 초짜들이 있었다. 추후 알게 되었지만 버닝맨 날짜가 가까워올수록 티켓은 양도받기가 쉬워진다. 메인 세일이 매진되자마자 나오는 티켓들은 버닝맨에서 허용하지 않는 암표이거나 사기일 확률이 높다.

아무튼, 어느 페이스북 그룹에 표를 구한다는 버닝맨 버진이 글을 올렸다. 그녀는 매우 스위트 하게 표를 구한다고 글을 올렸는데, 버닝맨을 처음 간다고 말한다는 걸 ‘버닝맨 페스티벌’을 처음 간다고 올린 게 잘못이었다. 평소에는 전혀 댓글이 달리지 않거나 “표는 지금부터 구하지 말고 리세일을 시도하거나 버닝맨 직전에 양도받으라”는 설명 댓글 1~2개가 달리는 정도였는데… 그녀의 글에는 댓글이 200개가 넘게 달렸다. 그리고 그 200개가 넘는 댓글은 모두 내용이 똑같았다.

Burning Man is not a festival.

Burning Man is not a festival.

Burning Man is not a festival.

Burning Man is not a festival.

Burning Man is not a festival.

친절하게 설명해주는 사람들도 있었고, 원 글을 올린 사람도 ‘허허허 얘들아 알았어 내가 미안해’란 식으로 잘 받아쳤기 때문에 포스팅 분위기가 이상해지지는 않았다. 하지만 “버닝맨이 페스티벌이 아니다”라고 도배된 수백 개의 댓글을 보며 글을 쓴 당사자도 놀라고 페북 그룹의 타임라인을 구경하던 나도 놀랐다.

‘허허 그럴 수도 있지 사람들 거 참’

처음엔 이렇게도 생각했다. 그렇지만 알아보면 알아볼수록 왜 그들이 그렇게 반응했는지가 이해가 되었다.

페스티벌은 구경꾼 spectator의 입장으로 가는 것이 가능하다. 가서 맛있는 것도 사 먹고 페스티벌의 라인업 무대를 즐기고 엔터테인먼트를 ‘제공’ 받는다. 그러나 버닝맨은 다르다. 참여하는 사람은 누구든 구경꾼이 아니라 ‘구성원’으로서의 역할을 해야 한다. 버닝맨의 엔터테인먼트 역시 서로 주고받는 것이지 누구는 준비하고 누구는 그냥 가서 구경하는 개념이 아니다.

심지어는 상업적인 거래도 거의 없다. 버닝맨에서 돈 주고 살 수 있는 건 얼음과 커피뿐이다. 음식, 물, 씻을 물, 자전거, 옷, 텐트 등 사막에서 일주일간 사는데 필요한 모든 것은 내가 직접 들고 가야 한다. 필요한 게 생기는 경우 물물교환은 가능하다.

버닝맨에는 수많은 아티스트와 뮤지션들이 참여해 공연을 펼친다. 누가 디제잉하고 있어서 봤더니 Above & Beyond라거나 하는 일은 비일비재하다고 한다. 하지만 버닝맨에는 어느 페스티벌에나 있는 라인업이 없다. 버닝맨은 라인업이 중요한 곳이 아니기 때문이다. 어떤 뮤지션이 참여하든 그것과 무관하게 사람들은 버닝맨을 찾고 엔터테인먼트는 물론 이곳의 모든 것을 함께 만들어나간다.

그럼 버닝맨이 뭔데?

그래서 버닝맨이 뭐냐고 묻는다면, 버닝맨 홈페이지 메인화면에 있는 세 문장으로 대변할 수 있을 것 같다.

A city in the desert.

A culture of possibility.

A network of dreamers and doers.사막에 있는 도시.

가능성의 문화.

꿈꾸는 자와 행동하는 자들의 네트워크

멀찌감치 떨어져 구경하는 사람이 아니라 내가 이 커뮤니티의 일부가 되어 뭔가를 제공하고 제공받는 곳. 참여하는 만큼 더더욱 재밌어질 수 있는 곳. 자기표현 self-expression과 자립성 self-reliance을 최대치로 끌어올릴 수 있는 곳. 남들에게 피해 주지만 않는다면 그 누구도 쉽게 판단하지 않는 곳. 그래서 무엇이든 실험해볼 수 있는 곳. 그만큼 가능성도 무궁무진한 곳.

실제로 버닝맨에는 구성원으로서 지켜야 하는 10가지 원칙이 있다. 이 원칙들은 그 자체만으로도 또 할 얘기가 많아서 다음 편에 이어서 써보겠다.

갑니다. 신세계로!

워낙에 여행도 즉흥적으로 하는 스타일이라 어딜 가게 돼도 그냥 가는 경우도 많은데, 버닝맨은 준비하고 안 하고 가 너무 큰 차이를 만드는 곳이라(생존까지도 걸려있으니) 꽤나 열심히 준비했다. 게다가 참여하는 만큼 재밌다고도 하니까. 그런데 정말이지. 준비물 챙기는 것도 보통 일이 아니었다ㅋㅋㅋ 아직도 미국으로 넘어가서 챙길 게 많이 남아있다.

그래도 이 모든 과정이 재밌었다. 해보고 싶은게 있으면 다 해보겠다고 심지어는 밤에 입으려고 LED 의상까지 만들었다. 어찌나 낄낄대면서 만들었던지.

게다가 우리가 참여하는 캠프에 한국 음식을 좀 만들어준다는 게 어쩌다 보니 판이 커져서 (내가 생각한 것보다 너무 커져서) 캠프 전체를 위해 한식을 요리해주는 이벤트도 생겨버렸다.

나와 함께 가는 사과, 지연 언니도 모두 다 버닝맨이 이번이 처음인데. 화요일 저녁에 우리는 캠프 다른 멤버들을 리드해서 김치볶음밥, 미역국, 불고기 60인분을 만들 예정이다.

처음이지만 더 깊게 참여하게 된 기분이다. 그래서 챌린징하기도 하지만 더 재미있고 뿌듯하겠지. 캠프와 준비물 챙기기 관련된 내용은 다음 편에 이어서.

원문: yoonash의 브런치