지난 8월 12일 용산역 광장에 ‘강제징용 노동자상’을 공개하는 제막식이 열렸다. 이 노동자상은 일제강점기 일본에 끌려가 노역을 살다 억울하게 희생된 강제징용 노동자들을 기리고자 그들이 끌려가기 직전의 집결지인 용산역에 세워진 것이다.

‘갈비뼈가 드러날 정도로 빼빼 마른 노동자가 오른쪽 손으론 곡괭이를 들고 다른 손으론 햇빛을 가리고 서 있는 모습’의 이 동상은 ‘오랜 시간 탄광에서 일하다 밖으로 나왔을 때 눈이 부셔 햇빛을 가리는 노동자의 모습을 본뜬 것’이라고 한다.

강제 징용과 징병은 근로정신대, 일본군 ‘위안부’ 문제와 함께 청산하지 못한 식민지 시기 역사의 일부다. 뒤늦었지만 이 노동자상의 건립이 강제징용에 대한 진상을 규명하고 일본의 사과와 배상을 촉구하는 등 역사 청산의 새 전기가 되었으면 좋겠다. 노동자상의 기단에는 아래 문구가 새겨졌다.

“눈 감아야 보이는 조국의 하늘과 어머니의 미소, 그 환한 빛을 끝내 움켜쥐지 못한 굳은 살 배인 검은 두 손에 잊지 않고 진실을 밝히겠다는 약속을 드립니다.”

만만치 않은 비유적 표현을 통해 징용 노동자의 고향과 혈육에 대한 그리움, 그러나 결코 이루어질 수 없었던 고통스러운 현실, 진실을 밝히겠다는 의지를 드러내는 문구다.

그러나 아쉽다. 부러 찾아낸 게 아니라, 읽는 순간 이내 일부 낱말이 잘못 쓰였다는 걸 알았던 것이다. 그게 이 노동자상을 통해 드러내고자 하는 뜻에 흠이 되거나 그간의 노력을 훼손하는 것은 결코 아니다. 다만 이 아쉬운 ‘옥에 티’를 점검하는 걸로 우리의 무심한 말글 쓰기를 돌아보고자 하는 것이다.

1. ‘굳은 살’은 ‘굳은살’로 굳어졌다

노동자상 하단 문구에는 띄어 썼지만 ‘굳은살’은 ‘굳은 살’이 굳어서 명사가 된 낱말이다. 그 기본 의미는 ‘잦은 마찰로 손바닥이나 발바닥 같은 곳에 부분적으로 두껍고 단단하게 된 살’이다. 비슷한 말로 ‘살가죽에 어떤 것이 스치거나 살가죽을 압박하여 살가죽이 두껍게 된 자리’를 뜻하는 ‘못’도 있다.

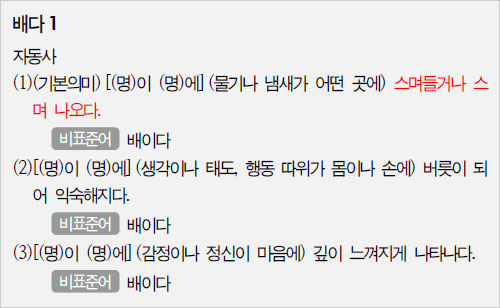

문구에선 ‘굳은 살 배인 검은 두 손’이라고 썼는데 이 표현은 적절하지 않아서 어색하다. 자동사 ‘배다’는 ‘(물기나 냄새가 어떤 곳에) 스며들거나 스며 나오다.’의 뜻이다. 파생의미로는 ‘(생각이나 태도, 행동 따위가 몸이나 손에) 버릇이 되어 익숙해지다.’의 뜻도 있다. ‘땀’이나 ‘피’가 배고, ‘근면함’과 ‘일’이 몸이나 손에 ‘배’는 것이다.

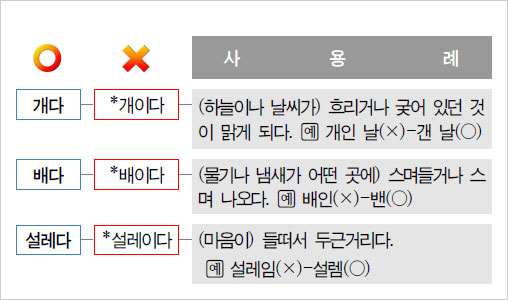

사전에서 보듯, ‘배다’는 피동형 ‘배이다’로 쓰이지 않는다. 이유는 ‘스며들거나 스며 나오다.’는 뜻풀이처럼 이미 ‘피동’의 의미가 들어 있는 말이므로 굳이 ‘피동접미사’ ‘-이-’를 쓸 필요가 없는 것이다. 비슷한 예로 ‘개다-개이다’, ‘설레다-설레이다’가 있다.

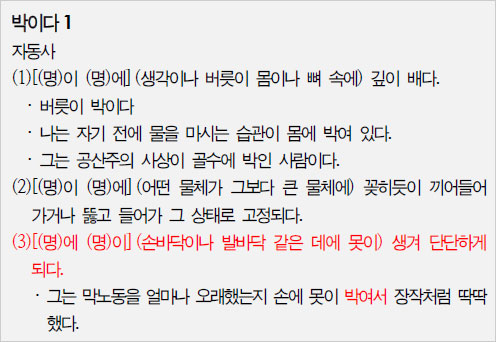

2. ‘배다’ 대신 ‘박이다’

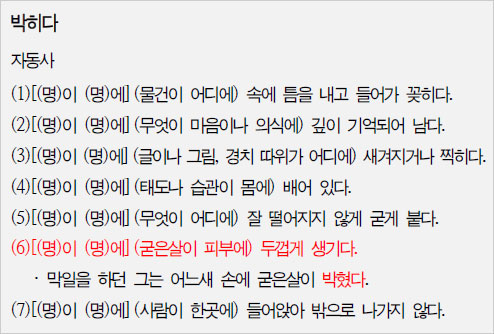

위 문구에서 쓰인 ‘배는’의 뜻은 ‘(손바닥이나 발바닥 같은 데에 못이) 생겨 단단하게 되다.’이니 ‘박이다’로 써야 옳다. ‘굳은 살 배인 검은 두 손’이 아니라 ‘굳은살 박인 검은 두 손’으로 써야 한다는 말이다. 『다음한국어사전』에서는 ‘박이다’ 대신 ‘박히다’도 쓸 수 있다고 되어 있다. ‘박히다’의 뜻에 ‘(굳은살이 피부에) 두껍게 생기다.’도 있는 것이다.

- 막일을 하던 그는 어느새 손에 굳은살이 박혔다.

- 그 어른의 손은 농사일로 닳고 닳아 갈퀴같이 갈라지고 굳은살이 손끝까지 박혀 있었다.

반면 『표준국어대사전』에선 ‘점이나 주근깨 따위가 자리 잡다.’의 뜻이 있을 뿐 『다음한국어사전』 같은 풀이는 없다. 『다음한국어사전』이 『표준국어대사전』보다 훨씬 현실 언어를 폭넓게 반영하고 있는 것으로 보인다.

적지 않은 이가 ‘우리말이 너무 어렵다’고 손사래를 칠지 모르겠다. 그러나 더 어려운 영어 등 외국어도 토박이 못지않게 잘 쓰는 이들이 꼭 지레 엄살을 떨곤 한다. 이런 예를 보면서 느끼는 아쉬움은 이와 같은 사업에는 반드시 우리말 전문가가 사전 검토를 하는 과정이 필요하다는 생각으로 이어질 수밖에 없는 이유다.

원문: 이 풍진 세상에