뉴욕에서 디자인 관련된 전시회가 있나 찾아보던 중 NYCxDESIGN라는 사이트를 발견하고, 뉴욕에 머무는 기간과 겹치는 행사는 뭐가 있나 보던 중 NYU ITP(Interactive Telecommunication Program)의 발표 주간(ITP Thesis Week 2017)를 찾았다. 사전 정보는 딱히 없었고, 별 기대는 없었지만, 파슨스와 가깝다는 이유로 참석했다.

ITP 발표 주간를 참관한 것은 순전히 우연이다. 도착해서 본격적으로 활동한 첫날, 우리가 처음 가려고 한 곳은 파슨스(Parsons)였다. 미리 찾아본 이벤트가 있었는데, 너무 일찍 나와서 시간이 잘 맞지 않았고, 원하는 이벤트는 도대체 어떤 건물에서 하는지 파슨스 수위들도 잘 몰랐다(뉴욕의 대학들은 여러 건물로 나뉘어 있다).

‘음. 이건가?’ 혹은 ‘잘 모르겠는데?’ 혹은 ‘저쪽 건물이야.’ 하는 말을 계속 듣다가 찾아간 어떤 건물에서는 파슨스 입학을 원하는 사람들을 위한 학교 투어까지 함께 했다. 그렇게 얻어걸린 파슨스 탐방을 하면서 보고 들은 것을 프로세스나 문화를 바꾸는 일을 하는 내 입장에서 한 문장으로 표현하면 “생각한 것을 바로 시도해볼 환경이 매우 잘 조성되어 있다”는 것이다.

사실 매우 잘 만들어진 제품은 단 한 번의 시도로 만들어지지 않는다. 머리로 생각하고 있던 것을 처음 만들면 정말 “와 대박!” 하는 제품이 나올 수 있을까? 유경험자는 알겠지만 좋은 제품은 무수한 시도와 실패의 반복으로 만들어진 결과물이다. 즉 시도를 해봐야 실패가 나올 수 있다는 뜻이다. 실패는 창조의 어머니란 말이 괜히 나온 게 아니다.

머릿속에서 만들어진 생각은 반드시 실행으로 옮겨 봐야 이게 가능한지 아닌지 알 수 있다. 여기저기서 찾은 내용을 보고서 몇 장에 어렵고 짧은 문장으로 정리하고, 누군가가 글로 된 그 보고서를 별로라고 치워버리면 보고서를 쓴 사람들은 그 상태에서 머물게 된다. 거기서 더 앞으로 나갈 수 없다. 그런 점에서 파슨스의 학업 환경은 매우 훌륭했다.

사진과 학생은 언제든 필요한 순간에 구내에서 카메라 및 각종 최신 장비를 대여할 수 있다. 갑자기 번뜩이는 아이디어가 떠올라서 4K 동영상을 찍고 싶으면 구내 장비 대여소에 가서 4K 영상 촬영이 되는 카메라를 빌려서 찍으면 된다. 또, 판화를 찍는다고 하면 내가 원하는 결과물을 얻기 위해 다양한 종이를 갖다 놓고 수백 번 시도해볼 수도 있다.

시도 과정에서 수백 번 실패한다고 누구 뭐라 하는 사람은 없다. 학교 측에서 학생에게 장비를 빌려 가서 왜 멋진 결과물을 빨리 내놓지 않냐고 채근하지도 않는다. 그저 머릿속에 생각한 것을 밖으로 전부 끄집어내어 완성된 결과물로 만들 때까지 원하는 것을 시도해볼 수 있도록 제공하고, 응원할 뿐.

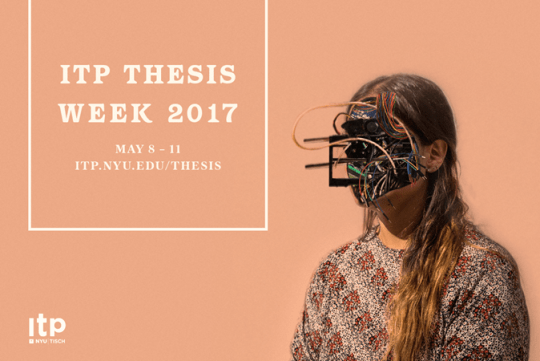

사회 문제를 개선해 보자: ITP 발표 주간

ITP는 2년짜리 graduate 과정으로 인터랙티브 미디어 프로젝트를 진행한다. 그게 무엇이든 사람들의 삶을 더 나아지게 하는 다양한 프로젝트를 진행하고, 2년 동안 한 연구에 대해 졸업 발표하는 자리가 ITP 발표 주간이다.

결론부터 말하면 기대 이상이었다. 가져다 쓸 아이디어가 많아서가 아니라 ‘오호? 이 문제에 저런 접근 방법을 썼네?’ ‘저런 과정으로 연구를 풀어나가니 훨씬 더 많은 사람과 공감대를 형성할 수 있구나’ ‘제품을 만들기 시작하는 시드가 나 자신만의 문제에서 시작할 수 있지만, 거기서 그치면 안 되는구나’ ‘와 저 사람은 정말 특이하다! 역시 뉴욕이라 다양성을 존중하네!’ 같은 이유다.

전체적으로 프로토타입 수준에서 그치지 않고 실제로 고객에게 피드백 받은 것도 많이 보였다. 우연히 참석했던 졸업 발표회가 가장 기억에 남는 이유는 서로 수고했다고 크게 환호하며 박수 쳐주는 그들의 분위기 때문이었다. 그게 누구든, 몇 명이든, 나의 작은 시도를 응원하는 사람이 있으니 다음을 기약하게 만드는 것이 아닐까?

지나온 시간 동안 한 것이 무엇이고, 그래서 이다음 스텝이 무엇인지 이야기하는 것을 보며 시도와 실패에 관해 다시금 떠올려봤다. 재밌는 건 학생들의 연구 주제와 결과물은 지도 교수가 누구인지에 따라 차이가 있었다는 점이다. 아마 교수가 추구하는 분야나 방향이 학생들의 연구 방향성이나 풀어내는 방법에 영향을 끼친 게 아닐까 생각한다.

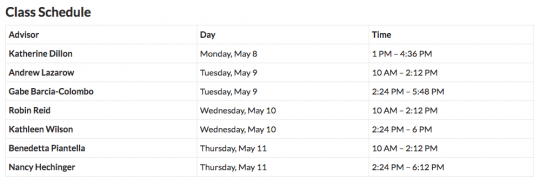

5월 8일부터 11일까지 일정으로 진행된 발표회였는데, 난 뉴욕에 10일 저녁에 도착했기 때문에 11일 것만 들을 수 있었다. 게다가 오전엔 파슨스에 다녀오느라 오후 1시 반쯤에 발표장에 도착했고, 베네데타 피안텔라(Benedetta Piantella) 교수와 낸시 헤칭거(Nancy Hechinger) 교수 제자들의 발표를 들을 수 있었다. 인상적이었던 작품 몇 가지를 소개한다(전체 발표 작품은 웹사이트에서 확인할 수 있다).

더 피리오디칼 The Periodical

- 올리비아 쿠에바(Olivia Cueva)

How can we redesign the experience of getting a menstrual period so that it feels celebratory? How can this experience be catered to all people who get periods, making it customizable as well as informative of products that are safe for our bodies and the environment?

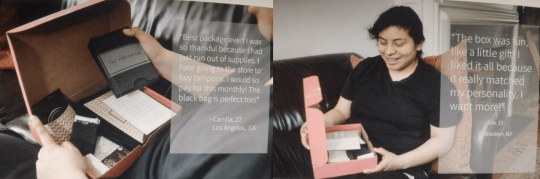

한 달에 한 번 여성이 겪어야만 하는 기간이 본인은 물론 전 세계 수많은 여성에게 고통인데, 그 기간을 좀 더 즐겁게 지내면 좋겠다는 생각에서 시작된 연구. 올리비아는 그 기간에 필요한 여성용품, 예쁜 속옷, 진통제, 달콤한 초콜릿 등을 제공하는 서비스 더 피리오디칼(The Periodical)을 만들었다.

슈퍼에 가서 여성용품을 사려면 일단 눈치를 봐야 하고, 산더미같이 쌓인 것 중에서 고민을 한참 해야 하는 것 자체가 스트레스다. 마치 선물을 받는 기분이 들도록 해 고통스러운 기간 동안 조금이나마 엔도르핀을 부여하는 것이 서비스의 포인트.

올리비아는 이 서비스를 실제로 운영하면서 실험했던 내용을 함께 발표했다. 그날 착용하는 속옷을 판매하는 띵스(Thinx) 사의 10달러짜리 쿠폰을 상자에 함께 넣었던 것. 고객으로 하여금 그동안 사용해보지 않았던 좋은 제품과 관계 맺을 접점을 만들어준다는 점이 큰 장점이라 서로 윈윈하는 방법이다. 이 서비스의 사용자 후기는 이렇다.

남자들은 상상도 하기 어렵겠지만, 여성들에게 한 달에 한 번 찾아오는 그 날은 고통만 안겨주는 불청객이다. 하지만 그 시간을 없앨 수 있는 것은 아니므로 다른 방법으로 접근해야 하는데, 더 피리오디칼 서비스는 ‘선물’이라는 개념으로 그 시간 동안 필요한 용품을 담아내어 공감대를 형성했다.

올리비아의 다음 여정은 이 두 가지라고 한다. 다음이 몹시 기대된다.

- 가격은 얼마가 적당할지,

- 환경오염 없이 지속 가능한 패키징과 제조.

DIY/진 diy/gyn

- 조에 바크만(Zoe Bachman)

DIY/GYN is a set of tools that teach women how to hack their health care using everyday objects and emerging technology. Using tongue-in-cheek language, innovative thinking, and maker-space resources, DIY/GYN reflects on what our current struggles surrounding reproductive and sexual health care are and what they could become.

일상에서 사용하는 물건에 기술을 적용해 건강을 관리할 수 있도록 한 DIY 프로젝트. 일반인도 쉽게 도구를 해킹하는 방법을 가르치고 있다. 브래지어에 센서를 장착해 유방암을 진단한다든지 등의 내용을 담았다.

이 서비스가 눈에 띈 이유는 단순히 웨어러블 건강 관리 기구에서 그치는 시도가 아닌, 전 세계적으로 번식과 성 보건 관련된 문제가 무엇이며 어떻게 풀어나갈 수 있는지 고민하는 프로젝트였기 때문이다. 우스꽝스러운 장면도 종종 나왔지만 덕분에 왜 이런 프로젝트를 선택했는지 부연 설명이 잘됐다는 생각이 든다.

K.W.E.E.N

- 조르단 프랜(Jordan Frand)

How can wearable technology enhance the performance and expressivity of drag queens and other performers of femininity?

K.W.E.E.N. is a line of wearable technology accessories for drag queens and other performers of femininity. The pieces that comprise K.W.E.E.N. confer upon the wearer performative superpowers, giving her unparalleled control over her appearance and the very spaces she commands.

흔히 성 소수자라 부르는 사람들이 한국에서는 어땠는지 떠올려보면 참담하다. 지난 대선 때는 성 소수자를 따로 돌봐야 할 사람들로 분류해야 할 것인지 아닌지 대선주자들 간에 의견도 분분했다. 아직 우리나라에선 게이나 레즈비언이나 트렌스젠더는 물론이고, 여성의 옷을 입거나 화장을 하는 등 그 엔터테인먼트를 즐기는 남자인 드랙퀸(drag queens)을 향한 시선 또한 곱지 않다.

사실 조르단은 발표하기 전부터 범상치 않았다. 발표장이 몹시 어두웠음에도 눈에 참 띄는 친구였다. 그러다가 걸어 다니는 것을 봤는데 우연히 아래를 보니 하이힐을 신고 있었다. 얼마 후 또각또각 앞으로 걸어 나가 본인의 프로젝트를 발표했다. 발표회장 안에 있던 모든 사람이 환호했다.

내용 자체가 굉장히 획기적이거나 대단히 트렌디한 기술을 사용한 것은 아니었다. 다만 국제적인 사회 문제 중 하나인 ‘젠더’에 대한 부분을 다루며 성 소수자가 자신을 있는 그대로 바깥으로 드러내도록 한 프로젝트였다. ITP 프로그램이 사람들의 삶을 더 나아지게 하는 다양한 프로젝트라는 점을 떠올려보면 조르단의 KWEEN은 정말 적합한 프로젝트라는 생각이 들었다.