일본 경제는 수많은 경제학자에게 경탄의 대상이자 고민거리다. 경탄의 대상인 이유는 최근 일본을 방문한 사람들이 누구나 느끼듯 장기불황의 늪을 멋지게 탈출했기 때문이다.

2011년 일본경제성장률은 -0.1%였지만 2012년 1.5%, 2013년 2.0%까지 회복되었다. 2014년 소비세 인상 이후 잠시 주춤했으나 2017년 1분기 1.3% 성장하며 다시 상승 탄력이 확대되고 있다. 그뿐 아니라 2017년 4월 실업률이 2.8%까지 떨어졌으며 도쿄 기준으로 구직자 한 명당 풀타임 일자리가 2.07개에 이를 정도로 인력난이 심각한 상황이다.

상황이 이렇게 좋은데 어떤 부분 때문에 경제학자들이 골머리를 썩이는 걸까. 경제에서 가장 중요한 지표가 성장률이라면 두 번째로 중요한 지표는 물가다. 2016년 일본의 소비자물가는 전년에 비해 오히려 0.1% 하락했다. 경기 여건이 좋은데도 물가가 오르지 않는 이유는 바로 임금이 도통 오르지 않기 때문이다.

2008년을 100으로 가정했을 때 2017년 4월 일본의 임금은 95 수준에 불과하다. 경기가 호황인데도 임금이 하락한 이유는 노령화에 따른 파트타임 근로자들의 비중이 증가한 것이 큰 영향을 미쳤으리라 짐작되지만, 가장 핵심적인 원인은 노동생산성이 개선되지 않는 데 있다. 노동생산성이란 국내총생산을 근로시간으로 나눠 계산한 것으로 경제의 효율을 측정한 것이다.

1만 명의 근로자들이 일하는 자동차 공장에서 연간 100만 대를 생산하다 그다음 해 110만 대를 생산했다면 노동생산성이 10% 늘어난 것으로 볼 수 있다. 같은 노동력으로 더 많은 자동차를 생산했으니 생산원가가 떨어지며 이는 기업의 마진 증가로 이어진다. 노동생산성 향상 덕분에 경쟁력이 강화된 기업일수록 근로자의 임금을 더 후하게 쳐주며 생산성의 향상을 독려할 가능성이 높을 것이다.

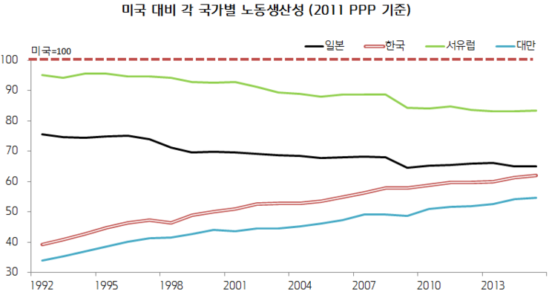

일본은 이런 선순환이 실종된 상태다. 세계노동기구(ILO)의 추산에 따르면 2000년을 100으로 가정할 때 2015년 일본의 노동생산성은 118에 불과하다. 같은 기간 한국은 177, 그리고 대만은 153을 기록했다. 일본의 노동생산성이 18% 개선되는 동안 한국은 77%, 대만은 53%나 향상되었다는 이야기다. 최근 일본 제품의 세계시장 점유율이 끝없이 추락하는 이유가 경쟁력의 약화 때문이라고 볼 수 있다.

일본의 생산성과 임금이 정체된 이유에 대해 많은 경제학자가 논쟁을 벌이지만, 크게 나눠 볼 때 두 가지 요인으로 구분할 수 있다.

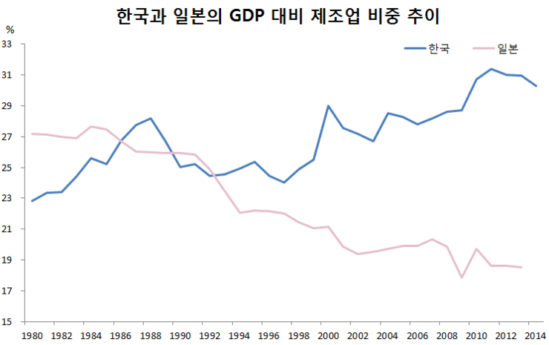

첫 번째는 엔화 강세로 빚어진, 일본 기업들의 대대적인 생산설비 해외 이전을 들 수 있다. 앞의 자동차 공장 사례에서 보듯 제조업 비중이 높은 나라일수록 생산성의 향상 속도가 빠르다. 음식점이나 미장원의 생산성을 향상시키는 데는 한계가 있지만 제조업체는 혁신적 기술 채용, 신선한 협력 아이디어 수용 만으로도 생산성 향상의 기회를 포착할 수 있다. 따라서 국내총생산 중 제조업 비중이 높은 나라일수록 생산성 향상 속도가 빠른 경향이 있다.

문제는 일본의 국내총생산 대비 제조업 비중이 날이 갈수록 줄어드는 데 있다. 1990년만 해도 제조업 비중이 25.9%에 이르렀지만 2000년 21.2%로 떨어지고 2010년은 19.7%까지 떨어지고 말았다. 제조업 비중이 지속적으로 떨어진 이유는 엔화 강세다. 1990년 달러에 대한 엔화 환율은 145엔이었지만 2000년 108엔, 2010년 88엔으로 수직 하락하니 일본의 제조업체들이 경쟁력을 확보할 수 없어 해외로 생산설비를 이전할 수밖에 없었다.

2013년부터 시작된 아베노믹스의 1차 목표가 엔화 강세를 저지하는 데 맞춰졌던 이유가 여기에 있다. 실제로 달러에 대한 엔화 환율은 2012년 80엔을 바닥으로 상승하기 시작해 2015년 121엔까지 상승했다. 일본 기업들은 해외의 생산설비를 국내로 이전하기 시작한다. 일례로 최근 발표된 일본 경제산업성의 자료 “제조업 현황과 당면과제”에 따르면 해외에 공장이 있다고 응답한 834개 기업 중 98개(11.8%)가 지난해 생산시설을 일본으로 옮겼다고 답했다.

그럼 일본은 임금도 오르고 생산성도 개선될까? 아직 낙관하기는 이르다. 일본의 생산성 저하를 유발한 또 다른 원인인 기업의 투자 부진 문제는 아직 해결되지 않았기 때문이다.

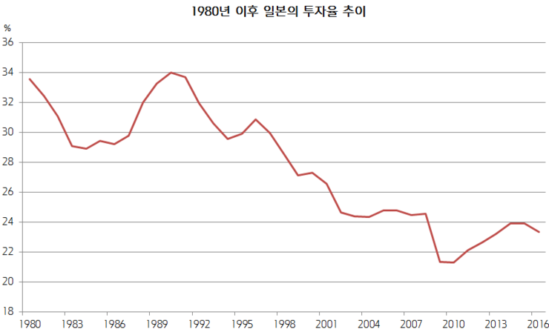

고속도로 건설현장에 100명의 근로자가 삽만 가지고 작업하면 진행 속도는 매우 더딜 것이다. 여기에 만약 대형 굴삭기 한 대를 투입하면 어떻게 될까? 100명의 근로자 모두를 합친 것보다 더 많은 일을 할 수 있을 것이다. 이처럼 생산성을 향상시키기 위해서는 기업들의 투자가 동반되어야 한다.

물론 기업들의 투자는 아무 때나 늘어나지 않는다. 이익이 꾸준히 늘어날 것이라는 확신이 들어야 한다. 섣불리 투자에 나섰다가 다시 경기가 나빠지면 올림푸스나 파나소닉, 도시바처럼 대규모 손실을 기록하고 심지어 회사가 없어진다는 것을 눈으로 생생하게 보았기 때문이다.

결국 경기회복에 대한 기업들의 확신이 필요하다. 이런 면에서 아직 일본 경제는 갈 길이 멀다. 국내총생산에서 투자가 차지하는 비중을 보면 1990년 34%를 기록한 이후 내내 하락해 2016년에는 23%까지 떨어졌기 때문이다. 1990년부터 시작된 오래된 불황, 그리고 더 나아가 번번이 실패했던 경기부양정책의 경험이 기업의 투자 기피로 이어지고 이게 다시 생산성의 정체로 이어지는 셈이다.

이상과 같은 일본의 경험은 우리에게도 두 가지 교훈을 준다.

첫 번째, 2015년 기준 GDP의 31%인 한국의 높은 제조업 비중이 유지될 수 있도록 관리할 필요가 있다. 저숙련·저임금 근로자를 필요로 하는 설비의 해외 이전은 어쩔 수 없다 해도 기술개발 투자를 촉진하는 한편 대학의 전공 조정 등을 통해 기술인력의 양과 질을 높이는 노력이 필요할 것이다.

두 번째, 해외 경기 여건 악화 등으로 인해 경제가 불황의 늪에 빠져들 때는 시장 참가자들의 예상을 뛰어넘는 강력한 부양정책을 시행해 침체된 분위기를 일거에 반전시켜야 한다. 불황이 장기화되며 일본처럼 ‘악순환’에 빠질 경우 어떤 정책을 시행해도 심리 회복이 어렵다.

원문: 시장을 보는 눈