마누라와 와이프

얼마 전, 어떤 인터넷 언론 기사에서 아내를 ‘와이프’라고 쓴 걸 발견하고 쓴웃음을 지은 적이 있다. 누구나 접근할 수 있는 인터넷에 게재된 기명 기사에 ‘와이프’가 여러 차례 쓰였다. 개인 블로그도 아닌 공식 기사에 당당히 쓰인 ‘와이프’는 그러나 천박하고 무례해 보였다.

신문이나 방송이 불특정다수를 대상으로 하고 있는 매체라는 사실을 기자는 깜빡 잊었던 것일까. 공식 기사에서 그런 외국어를 쓰는 게 실례라는 걸 그는 미처 생각을 못했을까. 아니, 어쩌면 그 기자 세대에서는 그 정도는 일상이었을 수도 있겠다.

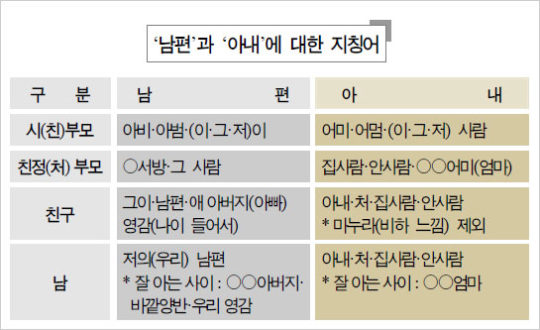

공적 장소에서 자신의 처를 가리키는 말은 ‘처’나 ‘아내’를 쓰는 게 맞다. 물론 ‘집사람’이나 ‘안사람’을 쓸 수도 있지만 이는 여성의 성역할을 노골적으로 드러내는 말이라 적절하지 않다. 엉겁결에 ‘부인(夫人)’이라고 쓰는 이도 있는데 이는 ‘남의 아내를 높이는 말’이다. *‘부인(婦人)’은 ‘결혼한 여자’라는 뜻으로 쓰이니 좀 다른 말이다.

남자들이 생각 없이 편하게 쓰는 말로 ‘마누라’가 있다. 내외끼리 정감 있게 ‘영감-마누라’로 쓸 수도 있고, 격의 없이 가까운 친구들끼리 쓰는 말로는 괜찮을지 모른다. 그러나 남에게 아내를 이르면서 쓰는 말로는 적절하지 않다. 이 말은 아내를 비하하는 느낌이 있기 때문이다. 그리고 ‘마누라’는 윗사람 앞에서는 결코 써서는 안 되는 말이다.

‘와이프(wife)’는 젊은이들 사이에서 쓰이다가 점점 쓰임새가 늘고 있는 말이다. 아내나 집사람이라는 지칭어를 쓰기 쑥스러워 외국어로 대신하다 이게 굳어져버린 듯한데, 한때라면 모르되, 멀쩡한 모국어를 놔두고 외국어를 쓸 이유는 없는 것이다. 어머니 대신 ‘마더’나 ‘마마’를 쓰는 격이니 이 말 역시 ‘마누라’처럼 가까운 사이에서나 편하게 쓸 말이다.

텔레비전 예능 프로그램에서 출연자들이 이 말을 태연스레 쓰고 있는 걸 보면 좀 민망하다. 마누라와 마찬가지로 윗사람 앞에서 쓰는 말로는 매우 부적절하기 때문이다. 어른 앞에서 ‘마누라’라고 하거나 ‘와이프’라고 하는 건 무례하기로 치면 도긴개긴이 아닌가 말이다.

가족이나 친구 사이에서는 좀 편하게 쓸 수 있지만 공적 공간에서 남편을 가리키는 말은 역시 ‘남편’이다. 편한 자리에서 흔히 쓰이는 ‘신랑’이나 ‘우리 아저씨’는 물론이고 ‘아빠’나 ‘오빠’ 따위로 쓰는 것은 자칫 교양을 의심받기 쉽다.

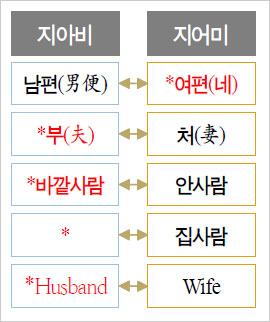

남편(男便)은 어원이 ‘안[내(內)]’인 ‘아내’에 비기면 상당히 중립적인 이름이다. 여기에 대응하는 짝으로 ‘여편’을 상정할 수 있는데 이는 ‘여편네’라는 ‘자기 아내를 얕잡아 이르는 말’ 때문에 탈락이다. ‘처(妻)’의 짝은 ‘부(夫)’ 정도로 볼 수 있지만 이 역시 홀로는 쓰이지 않는 말이다.

‘안사람’의 짝으로 ‘바깥사람’이 있긴 하지만 역시 ‘남편을 예사롭게 또는 낮추어 이르는 말’로 잘 쓰이지 않는다. ‘집사람’의 짝이 되는 말은 아예 없다. 영어인 ‘와이프’의 짝은 ‘허즈밴드(husband)’지만 남편을 가리키는 말로 이를 쓰는 이는 잘 없다.

결국 남편과 아내를 가리키는 중립적인 지칭어는 없는 셈인데 부부를 가리키는 한자어가 여럿(부부, 내외, 부처 등)인 것에 비기면 이는 부부 사이의 관습적 불평등을 드러내고 있는 것일 수도 있겠다.

우리 ‘아버지’와 너의 ‘어머님’

우리말 예절의 출발은 자신은 낮추고 남은 높이는 것이다. 나뿐만 아니라, 내가 소속한 집단도 낮춘다. ‘집’과 ‘가족’, ‘동네’, ‘학교’, ‘회사’ 등에는 모두 ‘저희’를 붙이는 이유다. 그게 넘쳐서 겸양의 대상이 아닌 ‘나라’까지 낮추어 ‘저희 나라’라고 하는 소극이 벌어지기도 한다.

과거엔 부모도 ‘아비, 어미’로 낮추었지만 지금은 그 정도까지는 아니다. 그런데 표준화법에서는 살아 계신 자기 부모를 호칭하거나 지칭할 때는 ‘-님’ 자를 붙이지 않는다. 단 편지글에서는 예외다. ‘아버님 전 상서’가 가능한 이유다.

그러나 남의 부모를 높여 이르거나 돌아가신 자기 부모를 지칭할 때, 그리고 며느리나 사위가 시부모나 처부모를 부를 때는 ‘아버님, 어머님’을 써야 한다. 며느리와 사위에게 시부모와 처부모는 ‘남’이기 때문이다. 내 부모는 ‘우리 아버지, 어머니’지만 상대의 부모는 ‘너의 어버님, 어머님’이 되는 것이다.

요즘은 한자어로 된 지칭어를 잘 쓰지 않는다. 그러다 보니 한자에 익숙하지 못한 젊은 세대들이 살아계신 부모와 돌아가신 부모를 가리키는 한자어를 혼동하는 경우도 곧잘 생기는 듯하다. 그래도 살아계시는 걸 기준으로 한 가친(家親)과 선친(先親), 남의 부모님을 가리키는 춘부장(春府丈)과 자당(慈堂) 쯤은 구분할 수 있는 게 좋겠다.

한자어 가운데 돌아가신 어머니를 가리키는 ‘선비(先妣)’, ‘선자(先慈)’나 돌아가신 남의 부모를 이르는 ‘선대인(先大人)’이나 ‘선대부인(先大夫人)’은 실제 쓰임새가 얼마나 있을는지. 한자어 대신 ‘돌아가신 아버님, 어머님’ 등으로 써도 충분할 것이기 때문이다.

시대가 우리말에서 부르는 말[호칭어]과 가리키는 말[지칭어]에도 변화를 가져왔다. 수직적 계급사회였던 전근대에서 수평적 평등사회로의 진전이 말의 형식을 간소화해 버린 것이다.

그러나 그럴수록 최소한의 예를 지키는 게 필요할지 모른다. 아무데나 ‘시’를 붙이는 ‘높임 과잉’의 화법보다 중요한 것은 말이 관계의 출발점이라는 것을 확인하는 일이다.

원문: 이 풍진 세상에