한국 경제를 언급할 때 많은 사람들이 ‘소규모 개방 경제(small open economy)’라는 표현을 마치 멋진 용어인 것처럼 사용한다. 이 표현은 경제의 개방도는 높은 반면 경제 규모는 국제 시장에서 주도권을 행사할 정도가 되지 못하는 것을 지칭할 때 쓰인다. 하지만 그 의미나 정황을 이해하고 사용하는 경우보다는 그저 습관적으로 사용하는 경우가 많다.

수출의 중요성을 말하면서도 “소규모 개방경제인 한국으로서는 수출이 위축되면 어려움에 처한다”고 한다든지, “수출로 먹고 사는 소규모 개방경제인 한국으로서는”이라고 하는 경우 얼핏 맞는 것 같으면서도 왠지 어색하다는 느낌도 갖게 된다. 게다가 한국이 소규모 경제라는 말은 듣기에 따라서는 썩 유쾌하지 않다. 소규모인 것이 분명 자랑은 아닐 텐데 자기를 낮추는 겸손함을 반영하는 것인지 약한 모습을 보여서 엄살을 떨자는 것인지 확실치 않다.

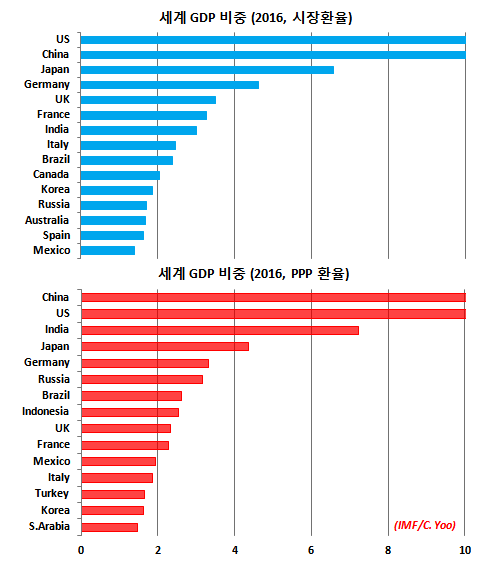

그런데, 한국이 소규모 경제라는 것은 맞는 말인가? 그리고 그것은 숙명인가? 이런 생각을 하다가 관련 지표를 정리해 보기로 했다. 소규모냐, 중규모냐, 대규모냐의 여부는 절대적인 기준이 있는 것이 아니므로 그때그때 상황에 따라 다르다. 더구나, 절대적인 경제규모(GDP 규모)는 작더라도 세계 시장에서 주도권을 누리면 소규모 경제가 아닐 수도 있다는 점을 감안하면 “소규모 개방경제인 한국”을 마치 숙명처럼 생각할 필요는 없다고 생각한다.

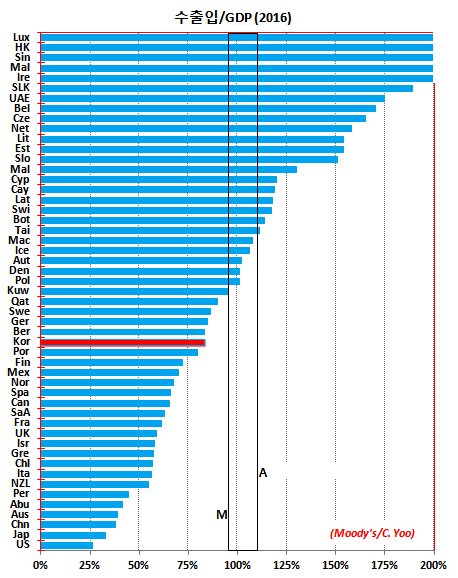

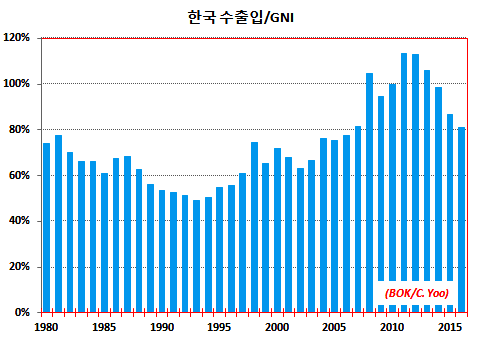

아래 자료는 “소규모 개방경제인 한국”에 대한 최근 통계를 정리한 것이다.

언제까지 ‘소규모’라며 겸손함을 보여야 할지 모르겠다. 겸손한 것이 혹시 자신의 책임을 모면하기 위한 수단으로 활용되는 것은 아닌지, 아니면 상대적으로 수동적인 정책 당국자들의 자세를 합리화하기 위한 것이 아닌지 생각해볼 일이다.

다만, 언론이 한쪽 편을 들 필요는 없다고 본다. 더구나 한국이 수출로 먹고 사는 나라라는 자극적인 표현을 취급할 때는 언론이 일차적인 순화 노력을 할 필요가 있다.

이 그림은 GDP에서 수출입이 차지하는 비중을 보여준다. 신용평가 회사 무디스인베스터즈서비스가 선진산업국으로 분류한 나라들, 그리고 한국과 같은 신용등급군에 들어가는 나라들을 비교한 것이다. 이들 나라들의 GDP 대비 수출입 비중을 볼 때 한국은 평균 및 중간값보다 작다.

우리는 사막에 엄청난 길이의 파이프라인을 설치해 물을 끌어들이는 공사를 한국 기업이 성공적으로 마쳤다거나, 세계에서 몇번째 높은 건물을 한국 기업이 건설했다며 불가능을 가능으로 만든 사례로 자랑한다. 국내 소비 위축을 극복하는 것도 불가능한 일만은 아닐 것이다. 아직 노력하지 않고 있는 것 뿐이다.

원문: KoreaViews.com